Louise O’Neill, Il silenzio dell’acqua, Edizioni Il Castoro, collana Hot Spot. Da 14 anni.

Sempre con un’accesa e apprezzabile (al netto di qualche venatura rivendicativa) impostazione femminista, la scrittrice irlandese Louise O’Neill, dopo Solo per sempre tua e Te la sei cercata, giunge con questo suo terzo romanzo a riscrivere la storia della Sirenetta in modo avvincente. E quello che crea nella sua versione, peraltro negli snodi principali molto fedele alle vicende narrate da Andersen, è un quadro complessivo non certo a tinte acquarellate, ma proprio a forti tinte. Il titolo, in originale The Surface Breaks, diventa in italiano Il silenzio dell’acqua. Se in inglese l’accento era messo forse sul rompere lo strato di superficie (dell’acqua, ma anche delle apparenze), andando più a fondo e mettendo a nudo ipocrisie, prevaricazioni e violenze di una società maschilista, sott’acqua come sopra, in italiano l’accento è sul tema del «silenzio», del tragico silenzio a cui è condannata la giovane sirena mutilata della voce.

La voce, che connota ognuno di noi nella propria impalpabile unicità, diviene qui, come del resto già nella storia originale, metafora della possibilità stessa di esistere, di esprimere autonomamente il proprio sé nel mondo. Che sia il mondo degli abissi o il mondo della terraferma, e che questo mondo della terraferma sia il mondo odierno, senza principi ma con rampolli della società industriale – i quali non hanno vascelli, ma yacht di lusso su cui fare feste molto alcoliche con i coetanei – non cambia ahimé poi molto. Ovunque, la sirenetta troverà arroganza maschile. E ovunque troverà creature femminili (con code di squame o con gambe) annullate, sacrificate, oppure indurite dal dolore e dal rancore. Tanto che persino quelle apparentemente più «cattive», come la Strega del Mare o, sulla terraferma, la potenziale e mancata suocera (donna in carriera, a capo dell’azienda di famiglia), riveleranno molte ferite sotto la loro durezza, e insospettabili lati di sorellanza. Un romanzo che ricorda alle ragazze la loro forza: «non permettete mai a nessuno di farvelo dimenticare».

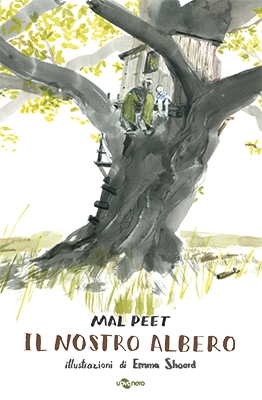

Mal Peet, Il nostro albero. Illustrazioni di Emma Shoard, Edizioni uovonero. Da 12 anni.

Le case sull’albero (e gli alberi in quanto tali) sono per l’infanzia meravigliosi luoghi dell’altrove, come i giardini segreti e le isole misteriose. Per l’infanzia, appunto, ma non per l’età adulta. Se a isolarsi su una casa sull’albero è un padre (con la barba incolta, il viso stanco e qualche bottiglia di vino di troppo), ecco insorgere qualcosa di perturbante. Di fuori luogo, letteralmente. È un accorato e sobrio racconto su questo «spaesamento» familiare, visto dalla prospettiva del figlio, ma in flash-back, dal figlio ormai adulto che torna a vedere il luogo dove ha trascorso un anno della sua infanzia. Doveva essere, quell’anno, l’inizio di una nuova vita in una casa con un grande faggio nel giardino. Benjamin ricorda il giorno del trasloco, carico di aspettative, con la mamma che organizza la sistemazione delle cose e il papà che si incanta a guardare l’albero.

È chiaro che sarà la dimensione fantastica del padre, artefice di una meravigliosa casa tra i rami, denominata Il Nido, ad affascinare il bambino: insieme, padre e figlio trascorreranno tanti momenti lassù, mentre la madre si farà carico di incombenze forse più ordinarie, ma fondamentali per non andare alla deriva. Perché è proprio alla deriva che sembrerà, da un certo punto in poi, avviarsi il padre, «ritiratosi» dal mondo. Depresso, verrebbe da dire, ma il raffinato scrittore inglese Mal Peet (1947-2015) si tiene sempre, sapientemente, al di qua dell’interpretazione, preferendo invece fornirci, in tutto il suo dolente nitore, la percezione del bambino, che assiste impotente all’annullarsi del padre e alla separazione dei genitori. Eppure questo padre, oltre alla rabbia, gli ha lasciato anche dei ricordi luminosi, rievocati con vividezza ad esempio nei titoli dei due romanzi che gli ha letto nel Nido (non a caso Il vento tra i salici e Il giardino di mezzanotte, capolavori della letteratura inglese per ragazzi). Ricordi che Benjamin, ora che è tornato a rivedere quell’albero, dai cui rami pende, come «un relitto», ciò che resta del Nido, può finalmente rielaborare. Il valore di questo libro è dovuto, oltre che alla traduzione di Sante Bandirali, alle importanti illustrazioni di Emma Shoard, già apprezzata per aver illustrato, nella stessa collana di uovonero, Il pavee e la ragazza, su un testo di Siobhan Dowd.