Eva Ibbotson, Lady Agata e i tanto abominevoli yeti gentili, Salani. Da 10 anni

La gentilezza, l’amore per le creature più apparentemente mostruose (qui gli yeti, altrove vecchie streghe e malandati orchi), il rispetto nei confronti degli animali e della natura, una pacata malinconia nella consapevolezza dell’inevitabilità degli addii, tutti questi ingredienti – insieme, beninteso, alla solita e sempre smagliante verve umoristica – sembrano connotare gli ultimi romanzi che la grandissima Eva Ibbotson ci ha lasciato, prima di concludere nel 2010, ottantacinquenne, la sua esistenza terrena.

Continua però a esistere, eccome, nelle sue pagine, che non perdono forza espressiva, né capacità di affascinare ogni lettrice o lettore abbia la fortuna di accostarvisi. Sì, perché i romanzi di questa scrittrice viennese fuggita a Londra con l’avvento del potere nazista, e poi sempre rimasta in Inghilterra, tanto da adottare l’inglese come sua lingua, anche letteraria, sono romanzi che incantano sia i lettori sia le lettrici, giovani o «meno giovani» che siano.

In questo Lady Agata, che Salani – editore italiano della Ibbotson – ha appena tradotto e pubblicato, seguiamo le peripezie di un gruppetto di giovani yeti che devono sfuggire al pericolo di avidi umani determinati a sfruttare, per far soldi, i loro territori innevati, e a sterminarli. Gli yeti erano stati allevati da Lady Agata, una dolce ma inflessibile fanciulla inglese, a cui il loro padre, yeti rimasto vedovo, affida il compito di fare da istitutrice. Quando la vita sulle cime si farà per loro troppo rischiosa perché gli umani avanzano, i giovani se ne dovranno andare, mentre Lady Agata ormai vecchia resterà sulle montagne, assistita dal padre yeti.

Il nucleo del romanzo si sviluppa da qui in poi, e a fare da guida agli yeti (deliziosi nella loro goffaggine e ingenuità) saranno due bambini: come sempre è alle creature di limbo, mostri o ragazzini che siano, che la Ibbotson affida le sue speranze in un mondo migliore.

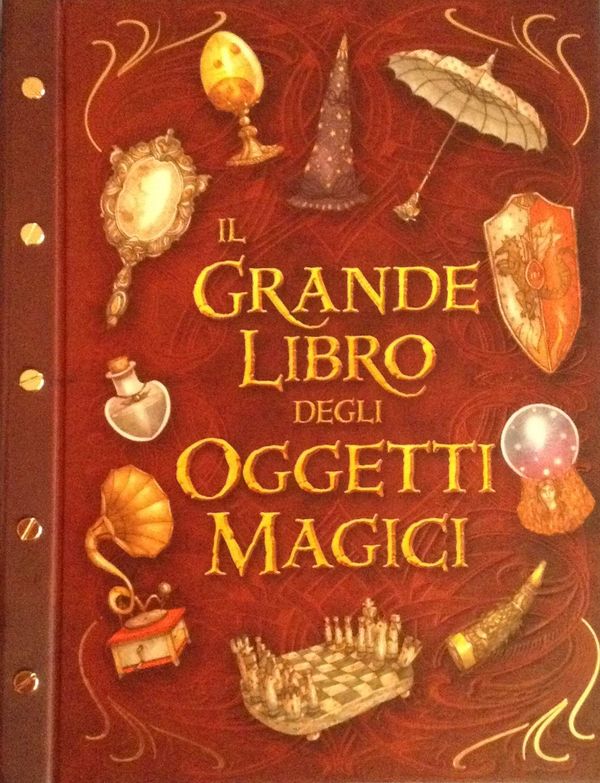

Pierdomenico Baccalario e Jacopo Olivieri, illustrato da Marco Somà, Il grande libro degli oggetti magici, Edizioni Il Castoro. Da 10 anni

Qui sopra leggete il nome degli effettivi autori, ma il lettore che ammira la copertina con vere borchie di questo misterioso grande libro, e che poi si accinge a leggerlo, vedrà sul frontespizio il nome di un altro autore, tal Raimondo Zenobio Malacruna, scrittore fittizio di questo volume e proprietario di una singolare dimora, nelle cui sedici stanze sono custoditi più di duecento oggetti magici di tutti i tempi.

Gli oggetti provengono dal patrimonio tradizionale di miti, fiabe e leggende, oppure da opere letterarie ben precise, e tutto è documentato nell’appendice di riferimenti bibliografici alla fine del volume; ma i giovani lettori si immergeranno in totale libertà nell’opera, aprendone a piacere l’una o l’altra stanza (ogni volta che si accede a una stanza nuova c’è proprio un’aletta della pagina da aprire) e lasciandosi incantare dai tesori in esse racchiusi, leggendone per ognuno il breve testo esplicativo, che ne racconta la provenienza e talvolta ne illustra con humour gli usi a cui Raimondo li destina. Per fare qualche esempio, nel vestibolo troverete Il mantello dell’invisibilità (dalle Fiabe dei Grimm, di Afanas’ev, e da Harry Potter); nel salotto La bacchetta di Circe (dall’Odissea), in armeria, Excalibur, in cucina i Biscotti Lembas (dal Signore degli Anelli), in bagno lo Specchio di Alice (e anche quello della Bestia e di molti altri), in camera da letto il Tappeto Volante e l’Armadio di Narnia.

Vagare per queste stanze è un’esperienza magica: si va col pensiero a antichi testi già amati, si desidera conoscere quelli ignoti, si ammirano le illustrazioni, si sorride per la saggia ironia del fantomatico autore. E quando lo si lascia non si è tristi, perché le porte della sua casa saranno aperte per riaccoglierci ogni volta. Basta riaprire il libro.