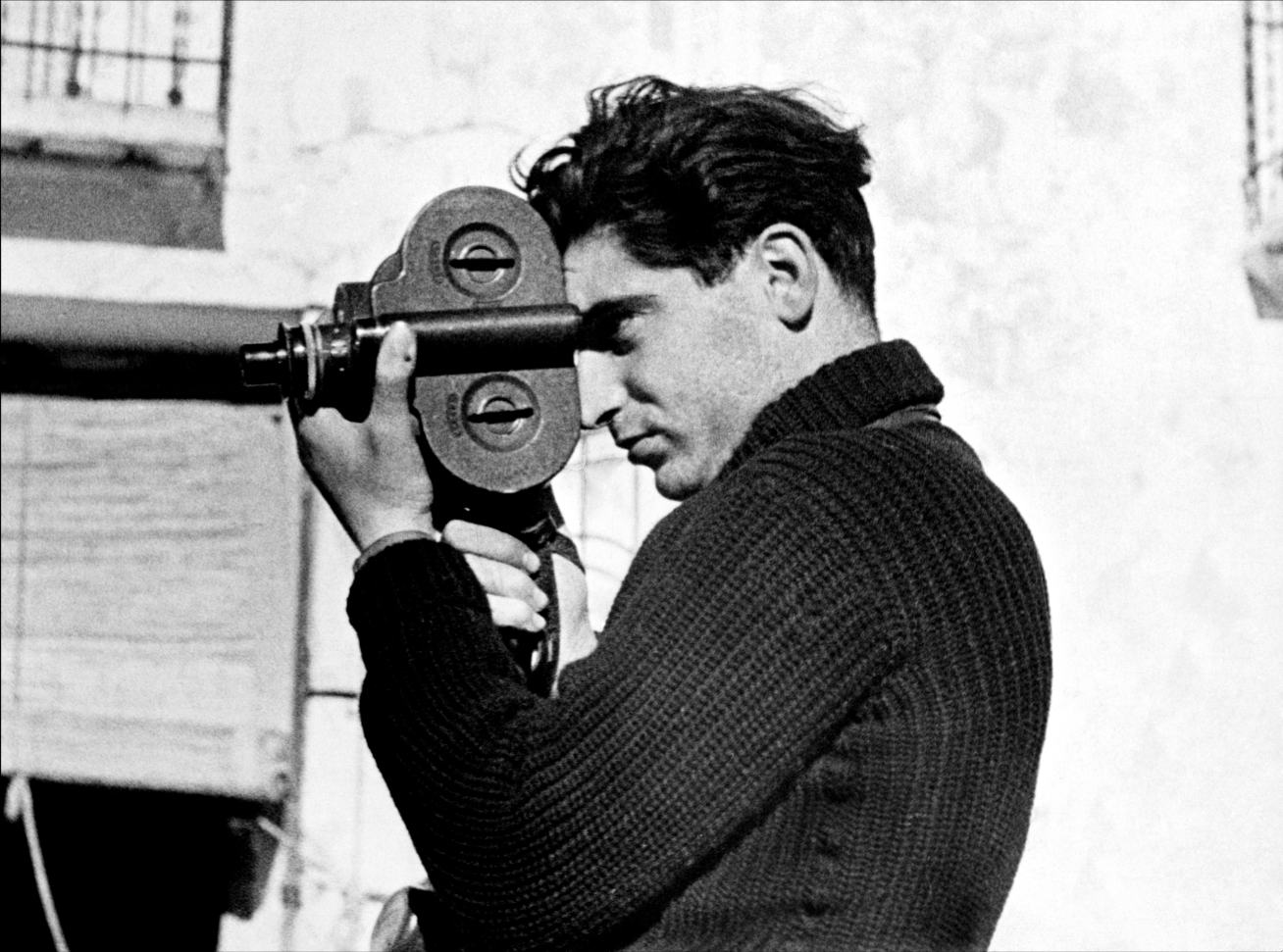

«L’opera di Robert Capa non è districabile dalla sua vita, la sua capacità di porgere una narrazione non può essere separata da quella di gestire per conto del pubblico il rapporto con la verità. La morte sul campo di battaglia, avvenuta in Vietnam nel 1954, contribuì ad accrescere ancora il mito di un uomo che sapeva scegliere la propria strada e il proprio destino, qualunque fosse il loro prezzo».

Le storie narrate da Luigi Zoja in questo suo ultimo Vedere il vero e il falso danno ordine storico e logica semiotica a vicende legate a fotografie famose e collettive, e anche ai loro autori. Se da un lato al centro di questi quadretti ci sono gli scatti, i loro contesti e i loro destini, d’altro canto e nondimeno i saggi brevi che compongono il volume sono anche l’occasione per tracciare la vita e le gesta di fotografi diventati subito icone misteriose e ambigue; persone la cui vita pone subito, come gli scatti stessi, il problema della verità.

Robert Capa è il caso più clamoroso, «l’uomo che inventò se stesso», il fotografo che riuscì a coltivare il proprio biografema e a risultare più interessante delle stesse sue fotografie. Ma forse più vivido è il ritratto di Kevin Carter, autore della famosa immagine della bambina sudanese stroncata dalla carestia e minacciata dall’avvoltoio che attende. E ancora, non sono pochi gli esempi di fotografi la cui esistenza fu, grazie a scatti improvvisi, colorata di eroismo; e di più, di Capa e Carter una fine improvvisa e non naturale contribuì a costruire una più duratura mitologia.

Le gesta del fotografo, come quelle degli eroi classici, sono sempre individuali e solitarie; in questo senso, la serie di descrizioni che Zoja ci fornisce racconta spesso di un’impresa che è volentieri ambigua, misteriosa e non definitiva. Di Capa dice Zoja che «persino le storie vere hanno un sapore di invenzione». E in questa linea le fotografie come la strafamosa istantanea del miliziano morente sui pendii spagnoli della guerra civile, oppure la bandiera comunista fatta sventolare sul tetto del Reichstag o ancora la corsa inconsolabile dei bambini vietnamiti bombardati dal napalm pongono subito, anche inconsapevole e non dichiarato, un problema di verità. Là dove la fotografia nasce come risposta ingenua e apparentemente definitiva di oggettività all’interpretazione individuale della precedente forma dell’opera pittorica, avanzano ben presto i dubbi di un sistema che pare come irrisolto tra autenticità, messinscena e ben coltivato mistero.

Sulla morte del miliziano le spiegazioni e le ipotesi furono a lungo lasciate vagare se non alimentate ad arte, tra autenticità e messa in posa, se non addirittura messa in scena. L’immagine di Carter, opera che a fatica conquistò una sua esegesi a fronte di un’ingombrante vicenda biografica dell’autore, ci mette oltretutto di fronte al problema etico di come scegliere tra la fotografia e la compassione, tra lo scatto e l’intervento umanitario immediato. «Già molti anni prima, Susan Sontag aveva scritto che in presenza di un rischio mortale chi interviene non può registrarlo e chi lo registra non può intervenire».

Leggere una fotografia (oltretutto leggere una fotografia oggi) è impresa che ci toglie coraggio; ma decifrare queste vere e proprie fotografie-manifesto può risultare operazione frustrante per chi ne voglia cogliere gli elementi di testimonianza dell’autentico. Là in fondo, minaccioso e puzzolente, avanza il problema delle nuove verità, della vertigine della moderna fotografia individuale, dell’autoritratto smart; in un mondo dove l’Arte pare atomizzata ma appannaggio di tutti, una sorta di inconscio collettivo, «concetto in parte corrispondente a quello di cultura in antropologia culturale», sembra però orientare l’osservatore. Davanti a queste istantanee di storia comune, egli scruta, interpreta e forse, rinunciando a un pezzo di verità, finisce per preferirne la semplice narrazione.