«Ho bisogno di silenzio / come te che leggi col pensiero / non ad alta voce / il suono della mia stessa voce / adesso sarebbe rumore / non parole ma solo rumore fastidioso / che mi distrae dal pensare....» Questi primi versi di una poesia di Alda Merini ben si addicono all’esposizione che Spazio Officina di Chiasso dedica ogni anno a un artista operante sul territorio, questa volta Francesco Vella. Un’antologica di 200 opere illustra quasi 40 anni di attività di questo artista dall’indole silenziosa e apparentemente distaccata, in realtà potente osservatore, peraltro accortissimo nel collocare la sua opera in circuiti nevralgici come enti e collezionisti pubblici e privati, gallerie.

Quando Vella inizia la sua formazione nella Brera di inizio Anni 80 l’humus culturale è ricchissimo: le correnti artistiche post-impressioniste hanno segnato il secolo, sono esistiti Mondrian e Lucio Fontana, sono vive le correnti dell’astrattismo geometrico, l’ironica dissacrazione operata da Marcel Duchamp ha attribuito status di arte agli oggetti di uso quotidiano. L’Action Painting dell’americano Jackson Pollock con le colature di colore legate alla gestualità ha lasciato un’indelebile impronta: vi è la lezione dell’informale europeo e americano, quella del russo Malevitch con la sua pittura monocroma e quella dello statunitense Rothko che riduce l’opera ai minimi termini con l’espressionismo astratto. Accanto al minimalismo e al concettualismo è in arrivo la Pop Art, si praticano tecniche come il collage e l’assemblaggio polimaterico, si usano oggetti poveri scartati dalla società e materiali prodotti dallo sviluppo industriale: sta per giungere il tempo della multimedialità in arte. Pur avendo respirato questo clima Vella rimarrà sempre fedele all’operazione antica della pittura, al supporto tradizionale della superficie da occupare su cui tutto avviene, sia carta o tela, legno, plexiglas o cartone. È la stessa superficie dove decenni dopo inizierà la rappresentazione pittorica del vuoto, della ricerca di ciò che in tale vuoto potrebbe nascere.

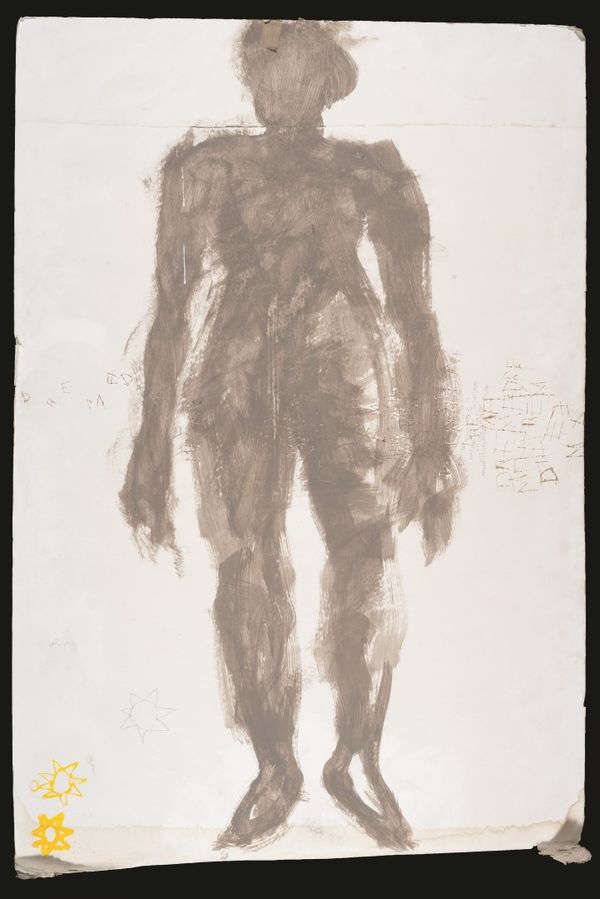

L’esposizione chiassese rende conto del suo progressivo passaggio al concettuale, cifra stilistica che è oggi il suo modus operandi con una poetica della sottrazione che tende alla rappresentazione di un silenzio e di un vuoto che non è un annullamento ma piuttosto un’interrogazione sulla possibilità del loro esistere. Alcuni tra i primi lavori plastici tra astrazione e figurazione, eseguiti tra l’80 e l’87, come Bijoux o Bonbon Window (corpi di donna che risentono del clima di protesta sociale di quegli anni) sono ottenuti con materiali industriali poveri, polistirolo, schiume, metalli e parlano il linguaggio del momento. Ben presto i contenuti e i titoli muteranno segnalando un cambiamento di direzione: Silent Painting del 1989 o Paesaggio mentale del 1991, sono opere di grandi dimensioni occupate da campiture, hanno la forma perfetta del cerchio, del quadrato e del triangolo. Forme che continuamente riproposte ci permettono di seguire il lavoro di trasformazione di un artista silenzioso e tenace che sceglie di rappresentare la soggettività dell’individuo e la necessità dell’esistenza di uno spazio che la possa contenere, come in Paesaggio mentale del 1991, o nel grande acrilico su tela Uno (cm 130x60) del 2000. Operazione davvero difficile questa davanti alla quale l’artista non indietreggia, forse gli fanno da guida piccoli oggetti del ricordo, giocattoli dell’infanzia che dipinge di bianco, la palla, la pistola colorata, il trenino, oggetti simbolici mediatori di un luogo irraggiungibile e perduto del quale si va perdendo memoria.

In seguito la difesa di uno spazio interiore si fa progetto preciso: in Pensiero sarai solo in questo mondo? (cubetti di legno con malta) 2012, la superficie si fa campo di battaglia per la difesa di un sogno in una lunga serie di opere che chiama Scritture e Cancellazioni. Qui la poetica della sottrazione vince, in grandi campiture affiorano piccolissimi segni sconosciuti e primordiali, lettere illeggibili ma di potenza segreta che si strutturano e si rincorrono, si aggregano e disaggregano accanto a piccole frecce o scarabocchi. Il disegno è primitivo, graffiato, inciso anche su cartone o gesso, è lo sforzo infinito del bambino, leggi talvolta qualche parola portatrice di senso: E tu? o Madre o Vedo il sole.

Jacques Lacan, lo psicoanalista francese che ha congiunto il pensiero freudiano alla linguistica e allo strutturalismo ha lasciato scritto che il nostro inconscio «è strutturato come un linguaggio», Davanti a immagini dove questi segni grafici sommessamente lavorano comprendiamo quanto la ricerca di uno spazio vuoto che restituisca senso alle parole sia condizione della nostra umanità.