Se un ospite arriva in Ticino e ha disposizione solo qualche ora, con piacere ci si riserva il tempo per salire a Ligornetto ed accompagnarlo al Museo Vela. Oggi purtroppo è chiuso. Superfluo spiegarne il motivo. Torneremo solo quando sarà opportuno e la sala gremita dagli ospiti di un vernissage ci darà una gioia quasi inebriante. Nel frattempo, sarebbe ingiusto dimenticare i duecento anni dalla nascita di un artista che ha dato vita ad un luogo tanto speciale.

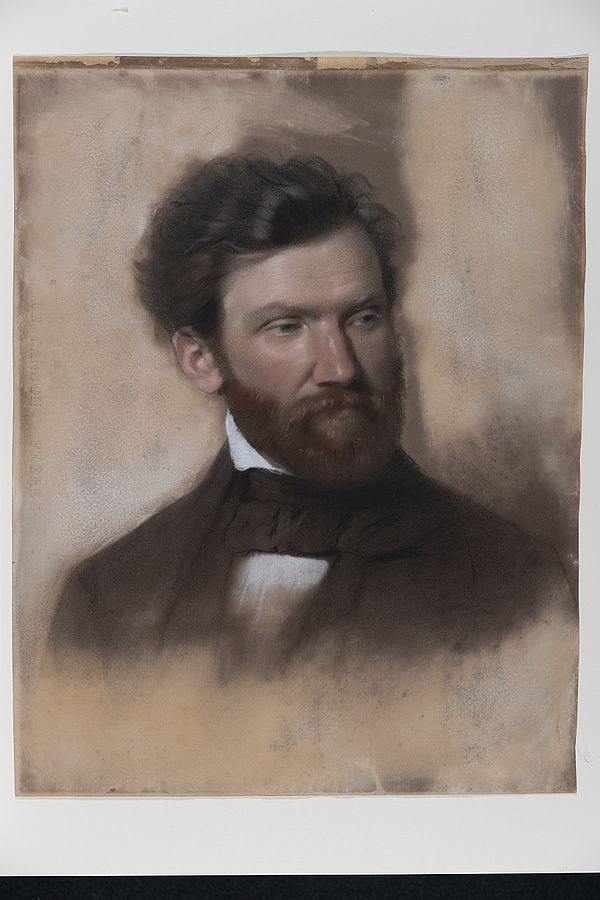

Vincenzo Vela nasce a Ligornetto il 3 maggio 1820, destinato fin da piccolo a diventare scalpellino presso le vicine cave di Besazio ed Arzo. Inizia presto a lavorarci e lì sarebbe rimasto a lungo, come i suoi fratelli e molti altri giovani della zona, se la sua vicenda non avesse preso un’altra piega. Già nel 1832 – a dodici anni! – è impiegato presso l’Opera del Duomo di Milano e gli sono perfino concesse due ore al giorno per frequentare i corsi dell’Accademia di Brera. Il suo talento era quindi stato notato. Subito sente come affini le novità introdotte dal Romanticismo, allontanandosi invece dall’estetica idealizzante del Neoclassicismo. Riesce ad aprire un proprio atelier e il passo verso la fama è breve, considerato che la sua indagine della realtà, il suo interesse per i moti dell’animo piacciono all’alta borghesia ticinese e lombarda, a quell’élite sempre più influente e contraria al dominio austriaco.

Giorgio Zanchetti, professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università Statale di Milano, che a lungo si è occupato dell’opera di Vela spiega: «La grande eredità che egli lascia alle generazioni artistiche del secondo Ottocento e del primo Novecento consiste nella capacità di porsi di fronte all’umanità e alla realtà, anche conflittuale, del suo tempo in modo straordinariamente partecipato e diretto; senza cercare di costringere la propria intensa adesione emotiva agli avvenimenti della storia entro i limiti dei moduli compassati e ormai logori ereditati dall’accademia classicista. Aspirava a un vero naturale che, senza diventare superficialmente sensazionalistico o volgare, rompesse con le secolari convenzioni rappresentative della scultura. E questo l’ha portato a sviluppare profonde innovazioni formali, ad esempio nel trattamento luministico delle superfici, e a dar vita ad un’inedita espressione dei sentimenti che hanno avuto un’influenza determinante sullo sviluppo del verismo, della scapigliatura lombarda e della scultura simbolista».

I temi risorgimentali della libertà e dell’indipendenza delle nazioni sono una costante nella vicenda di Vela. Egli stesso si arruola nell’esercito svizzero per contrastare la rivolta del Sonderbund e sostiene in varie occasioni i movimenti rivoluzionari nella vicina Italia. Nel 1852 ha addirittura l’audacia di rifiutare la proposta austriaca di diventare professore presso l’Accademia di Brera per mantenersi coerente alla propria fede politica, venendo di conseguenza bandito dal Lombardo Veneto.

Vela torna allora in Ticino, dove ha modo di entrare a far parte di quel fertile milieu culturale venutosi a creare nella Svizzera italiana a seguito dell’arrivo di molti esuli, che come lui non erano graditi al governo austriaco. Sono questi gli anni dello Spartaco. Si avvicina a Giacomo e Filippo Ciani (che saranno anche suoi committenti), Niccolò Tommaseo, Carlo Cattaneo. Stringe con loro legami sulla base di ideali comuni, che vanno ben oltre le commissioni artistiche e le querelle estetiche. Lo stesso vale per Cavour, incontrato nel fortunato soggiorno torinese. Allo scoppio della Seconda guerra d’indipendenza, Vela gli offre addirittura di usare le sue aderenze in patria per ottenere rinforzi elvetici alla causa nazionalista sabauda.

Ancor più che Milano, sarà proprio la libera Torino ad accogliere Vela e a dedicargli ogni onore: la cattedra di scultura all’Accademia Albertina, le innumerevoli opere volute da committenti privati e gli incarichi pubblici, sia da parte del Comune di Torino, che da Casa Savoia. Qui vive dal 1852 al 1867, per fare poi rientro in Svizzera. In patria il suo impegno politico può assumere una forma più istituzionale, tanto che viene eletto membro del Gran Consiglio ticinese nel 1877. I temi a lui più cari sono l’istruzione e la tutela dei lavoratori: favorisce la creazione di società di mutuo soccorso, denuncia le cattive condizioni di lavoro di alcune categorie, sostiene la necessità di aprire una scuola di belle arti nella Svizzera Italiana, molto in anticipo sui tempi. Per questi temi si impegna anche con le ingenti risorse economiche a sua disposizione, testimoniate dalla splendida dimora che realizza per sé e la propria famiglia a Ligornetto.

Villa Vela è un luogo molto speciale. Chiunque lo visiti concorda sull’aura del luogo, accresciuta dal fatto che in Ticino siano ormai rare le ville ottocentesche preservate e manutenute. L’edificio sembra raccontare la volontà di Vincenzo di accogliere i visitatori interessati alla sua opera, tanto che l’architettura è da subito pensata affinché atelier e collezione di gessi siano accessibili al pubblico. Tipologia museologica interessante quella della casa-museo e, in questo caso, doppiamente significativa perché è l’artista e primo proprietario a impostarne la destinazione espositiva. Tutta la struttura è incentrata sul grande Salone dei modelli – uno spazio ottagonale a doppia altezza, riconoscibile anche dall’esterno della casa, e creato perché i gessi preparatori delle sculture siano qui visibili nel migliore dei modi – e sull’atelier retrostante. Già dal 1869 questi spazi sono ufficiosamente aperti al pubblico e talora è il Vela stesso ad accompagnare i visitatori e a produrre una guida alle opere esposte.

La storia del museo richiederebbe un altro articolo, ma lo speciale equilibrio fra edificio e contenuto, oltre che l’attenzione per il visitatore, sono i retaggi più evidenti lasciati da Vela, oltre naturalmente alla sua opera scultorea. Dal 1992 la direzione di Gianna Mina, sotto l’egida dell’Ufficio federale della cultura, si è impegnata per preservare questa eredità. «Cerchiamo di mantenere vivo il messaggio culturale di Vela promuovendo, sia negli intenti che nei fatti, un atteggiamento di accoglienza e di rispetto nei confronti di qualsiasi pubblico, sia esso neofita, o specialista, proveniente da realtà vicine, o da più lontano, da un contesto migratorio o formativo».

Così spiega ancora la direttrice: «La forte componente espressiva delle opere dello scultore, oltre alla spinta ideale che le ha motivate e che le permea, sorprende e coinvolge ancora oggi chi le osserva, e ognuno in modo diverso: questo è un dato interessante e stimolante, dal quale prendono spunto le nostre iniziative. Negli ultimi due decenni abbiamo infatti privilegiato – intrecciandovi altre forme espressive quali la musica e la danza – progetti di mostra che mettessero in evidenza tematiche che ritroviamo nella poetica di Vela: la libertà di espressione, il coraggio di agire senza il condizionamento delle mode, la ricerca profonda di senso, l’imprescindibile fatica, il significato civile del proprio lavoro. Un confronto, questo, che lo scultore pare avere sempre accolto con generosità nella sua casa-museo».

Su questa linea, le celebrazioni per i duecento anni dalla nascita di Vincenzo Vela sono quindi un profondo omaggio al creatore di questo luogo. La situazione di emergenza sanitaria ha richiesto di posticipare i festeggiamenti a lungo progettati: è stata spostata al 10 ottobre l’inaugurazione della mostra Vincenzo Vela (1820-1891). Poesia del reale. Nel frattempo, il pubblico potrà però seguire le molte iniziative del museo. Si potrà per esempio leggere l’edizione aggiornata della bella guida redatta da Marc-Joachim Wasmer, sia in formato digitale che cartaceo. Ogni domenica del maggio 2020 sarà poi possibile ascoltare sul sito del museo alcuni video musicali realizzati nella casa-museo di Ligornetto e dedicati a compositori coevi allo scultore. La RSI proporrà, invece, una serie di documentari dedicati a Vela e al suo tempo, la cui programmazione è consultabile sul sito del museo, così come l’elenco completo delle iniziative.