In pochi come Jean-Luc Godard (1930-2022) hanno lavorato intensamente sul linguaggio cinematografico. Lui, per tutta la carriera, ha scomposto, ricomposto, accumulato, demolito, evidenziato, analizzato e giocato coi vari elementi che fanno del cinema un’arte. Sin dal primo, clamoroso, film, À bout de souffle (1960), per giungere all’ultima opera Le livre d’image (2018) ha seguito una strada unica e molto personale nel suo genere. Una ricerca sulla materia-cinema che nel tempo si è vieppiù radicalizzata.

La novità, rappresentata da Godard all’epoca, era stata compresa subito, oltre che dal pubblico che accorse numeroso a vedere le prime opere, anche dallo storico del cinema George Sadoul, quando già nel 1965 (a soli cinque anni dal suo debutto) lo inserì di diritto nel famoso Dictionnaire des cinéastes, definendolo: «una delle forti personalità rivelate dalla Nouvelle Vague. Inquieto, incisivo, irritante, ambiguo e silenzioso».

Una novità figlia di quei tempi di rottura postbellica (gli anni 50 e 60 appunto) in cui i giovani stavano prendendo in mano le redini della cultura, strappandola letteralmente dalle mani dei padri e dei nonni. Un humus che in Francia vide nascere e crescere Godard e altri giovani intellettuali come François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette ed Éric Rohmer (chiamati ironicamente anche «Giovani Turchi» per sottolineare la loro impudenza e coesione). Tutti assidui frequentatori della Cineteca francese e delle lezioni di Henri Langlois si fecero le ossa scrivendo critiche nei «Cahiers du cinéma». Ed è appunto da quelle discussioni e da quelle visioni che nacque la Nouvelle Vague. Il movimento più importante della storia del cinema – insieme al Neorealismo italiano – che segna una rottura col passato ed è fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di registi (tra cui la New Hollywood americana degli anni 70). Ecco, Jean-Luc Godard è stato il regista di punta (con Truffaut) della nuova onda che spazzò via un modo classico – dove il regista era per definizione invisibile – di far film.

Godard, come scrisse il critico Goffredo Fofi, «si caratterizza da subito per una varia e accanita critica e riflessione sul cinema, sul linguaggio delle immagini e la loro portata. Gli importa far riconquistare allo sguardo una nuova verginità». In che modo? Attraverso uno stile unico e personale dove, come detto all’inizio, il cinema viene destrutturato dal suo linguaggio classico e poi ricomposto. Infatti, non sono rari i casi nei quali vediamo in campo la macchina da presa, l’assenza quasi totale di campi e controcampi, la presenza di didascalie e di citazioni visive e sonore, l’attore che si rivolge direttamente allo spettatore, l’asincronismo tra voce e immagine, la cancellazione improvvisa della voce, la soppressione dei raccordi narrativi, i tempi morti, il collage visivo, il passaggio da attore a personaggio e viceversa. Tutti elementi che infrangono le convenzioni del linguaggio cinematografico, tutti «atti autoriali» che mettono in pratica quanto il regista aveva scritto in qualità di critico e soprattutto concretizza la famosa politica degli autori, teorizzata nella metà degli anni 50 e nella quale si mette l’accento sul fatto che l’opera di un regista debba essere analizzata come parte dell’intera produzione filmica, capovolgendo il paradigma storico dove il singolo film conta più del regista, o meglio della sua poetica.

Come autore ha seguito una strada personale che lo ha portato, dagli anni 80, nei territori della videoarte. Ricordiamo, in proposito, Histoire(s) du cinéma (1988-1998), la rilettura della Storia del cinema, dove Godard rilegge il percorso della settima arte e lo intreccia sia alle altre arti, sia alle questioni filosofiche moderne e postmoderne. Una sorta di testamento epocale che, come dice il critico Dominique Païni nell’introduzione, si riferisce a un’intera epoca: «Il ventesimo secolo è stato pensato dal cinema». E Godard lo ha compreso e lo ha testimoniato con quest’opera unica e irrinunciabile.

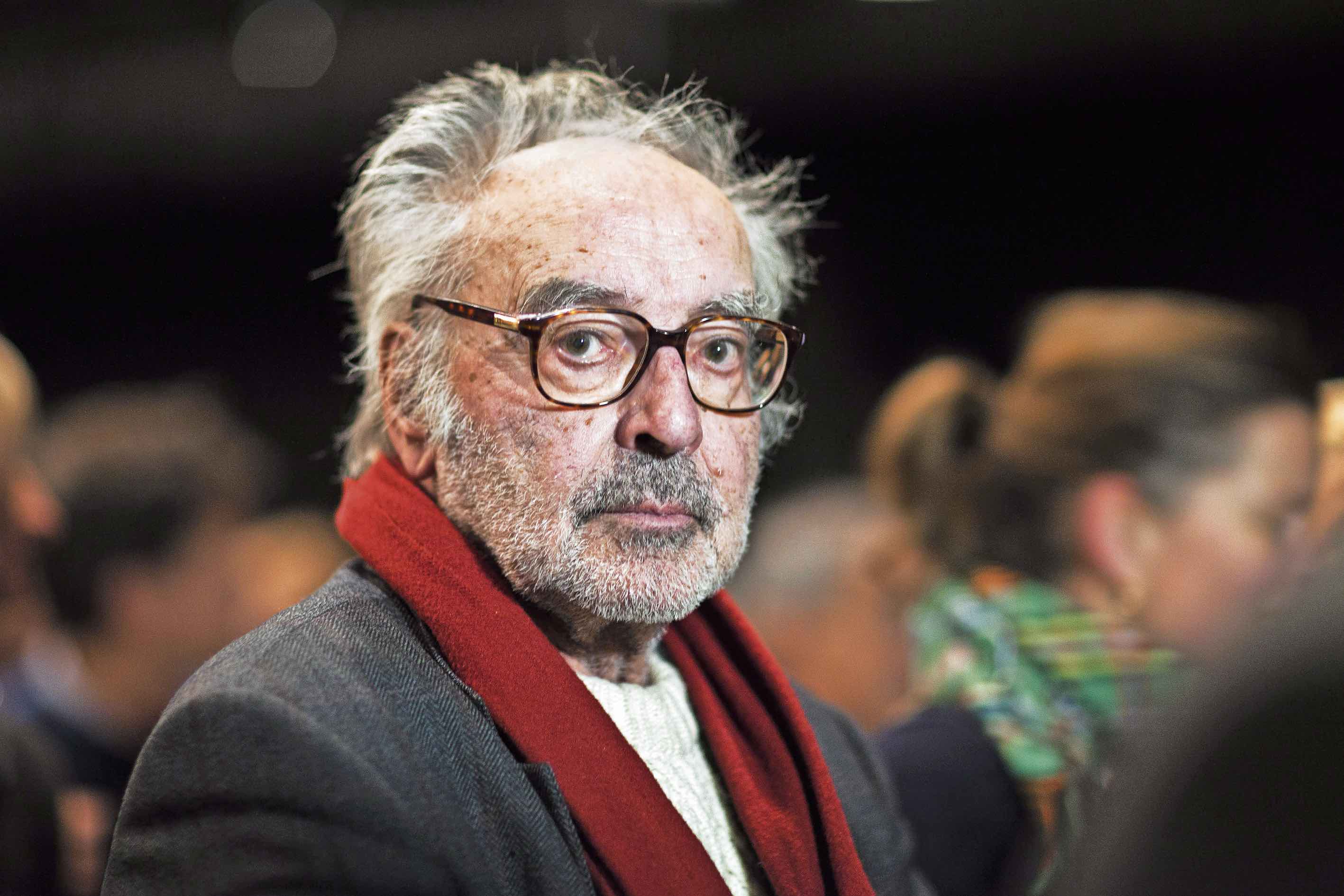

All’analisi del linguaggio cinematografico non ha mai rinunciato, neppure negli ultimi anni, vissuti da eremita a Rolle (nel Canton Vaud). Pochissime le apparizioni pubbliche. Una delle ultime volte fu durante il Festival di Cannes del 2018, quando in concorso c’era Le livre d’image. In sala stampa, grazie al telefonino del suo fido collaboratore Fabrice Aragno, Godard in videochiamata rispose alle domande di noi giornalisti che fotografavamo la sua immagine sul telefonino, in quello che, forse anche in modo involontario e ironico, è stato l’ennesimo gioco con le immagini, il suo ultimo film.

Un’ultima scena: quella che riassume l’arte di Godard è senza dubbio rappresentata dall’inizio de Il disprezzo, dove Bardot e Piccoli sono a letto e lei gli dice: «Quindi, tu mi ami totalmente?» E lui risponde: «Sì, ti amo totalmente, teneramente e tragicamente». In una sola battuta c’è tutta la complessità del regista.