Siamo a Bologna durante la signoria di Giovanni II Bentivoglio, una delle grandi famiglie della città, che governa fra il 1463 e il 1506. Giovanni aderisce alla lega, costituita dai Medici, da Ercole d’Este e da altri signorotti della Romagna, contro papa Sisto IV Della Rovere e il re di Napoli. Governò come i dittatori di allora accentrando sulla sua figura tutte le cariche e gli onori. Accumulando così un ingente patrimonio.

Tutto questo sino a che le armate papali di un altro Della Rovere, Giulio II il papa terribile, entrano da vincitori in città. Come i Medici, Bentivoglio ama circondarsi di letterati e artisti. Bologna si arricchisce di grandi palazzi, vengono fatte ristrutturazioni (eliminando portici lignei e superfetazioni), si avvia la costruzione di una rete fognaria; vengono coperti alcuni tratti di canale, installate delle fontane (nel 1483 l’acqua di San Michele in Bosco viene convogliata fino in Piazza Maggiore) e aperto il nuovo porto Navile. Alla fine un anonimo scrive che Giovanni II trova una Bologna «facta de legni et terra incomposta e la lascia tutta restaurate, mondanissima, ornatissima».

In quegli anni lavora Niccolò dell’Arca. Tutti dovrebbero vedere il suo Compianto su Cristo morto del 1485 all’Oratorio di Santa Maria della Vita. Un capolavoro drammatico di urla e di dolore. D’Annunzio scrive di donne «infuriate dal dolore, dementate dal dolore». Poi troviamo Lorenzo Costa e Francesco Francia. Di entrambi possiamo ammirare i ritratti dei Bentivoglio. Nella Cappella Bentivoglio della Chiesa di San Giacomo Maggiore Costa raffigura la famiglia bolognese ai piedi della Madonna. In ginocchio Giovanni II, di fronte a lui la moglie Ginevra Sforza e in basso ai lati gli undici figli, da una parte i maschi e dall’altra le femmine. Nell’Adorazione del Francia, alla Pinacoteca Nazionale, il giovane Bentivoglio appare inginocchiato a lato della Vergine con la barba e gli abiti da cavaliere di San Giovanni.

Il duo Costa-Francia non impedisce in ogni caso l’arrivo di artisti forestieri come Francesco del Cossa (dal Vasari confuso con Costa) ed Ercole de’ Roberti, direttamente da Ferrara. A loro si deve, fra le altre cose, la realizzazione del trittico per la Cappella Griffoni in San Petronio. Il dipinto è dedicato a San Vincenzo Ferrer, canonizzato nel 1458 e ordinato dalla famiglia di Floriano Griffoni per la loro cappella. Per realizzarlo viene chiamato Francesco del Cossa (Ferrara, 1436 - Bologna, 1478), allora molto rinomato e che a Bologna ha già realizzato diversi capolavori. Cossa porta con sé come collaboratore il giovane Ercole de’ Roberti (Ferrara, 1450-1496).

Le singole parti vengono realizzate a tempera su tavola fra il 1470 e il 1473. Per la cornice vi lavora il maestro d’ascia Agostino de’ Marchi di Crema, come si evince da un documento del 19 luglio 1473 dell’Archivio di San Petronio, riguardante la sua richiesta di compenso che dice: «Agustino de Marchi de Crema, magistro lignaminis, libras sex quatrinorum pro capsa quam fecit circa tabulam altaris Floriani de Grifonibus; promiserunt Officiales ei donare».

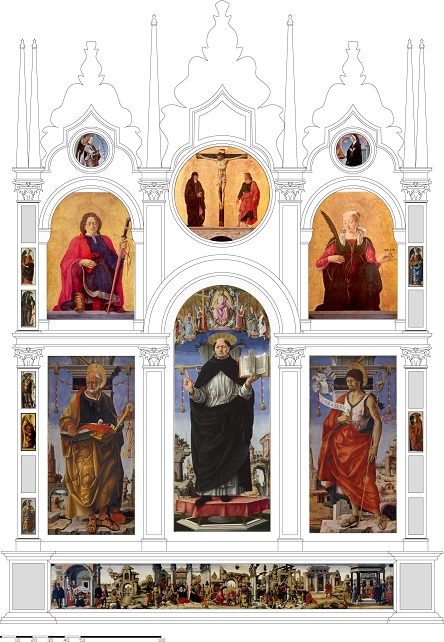

L’intera opera viene scomposta nel 1725 dopo che la cappella passa alla famiglia di monsignor Pompeo Aldrovandi che toglie i dipinti e ne porta alcuni con sé nel suo palazzo di famiglia a Mirabello, vicino a Ferrara. In seguito altri entrano nel mercato antiquario separatamente. Sappiamo com’era il polittico in base a uno schizzo del 1725 realizzato da Stefano Orlandi prima dello smembramento. Orlandi, infatti, viene incaricato di ridurre il polittico «in tanti quadretti della miglior forma, che si potrà…» e fornisce al committente «un piccolo abbozzo della forma che si ritrova la tavola di detto altare…», come riporta Daniele Benati ne La pittura rinascimentale del 1984.

Nel 1871 Giovanni Battista Cavalcaselle e Joseph Archer Crowe nella loro A History of Painting in North Italy tentano una ricostruzione scrivendo che al centro del trittico doveva trovarsi l’effigie di San Vincenzo Ferrer e ai due lati San Pietro e San Giovanni Battista. Nel 1888 Gustavo Frizzoni avanza un’ipotesi ricostruttiva che viene poi precisata da Roberto Longhi nella sua Officina ferrarese del 1934 e nei suoi ampliamenti successivi.

Nel 2013 Cecilia Cavalca pubblica la sua tesi di laurea su La pala d’altare a Bologna nel Rinascimento: opere, artisti e città, 1450-1500 nella quale descrive anche le disavventure del Polittico Griffoni.

Siamo a Bologna, oggi, e una straordinaria esposizione, a cura di Mauro Natale e Cecilia Cavalca, riunisce per la prima volta le 16 tavole originali conosciute. In tutto dovrebbero essere 25. Finalmente una mostra di ricerca che nasce da un progetto di studi e non semplicemente da una raccolta di dipinti un po’ casuali, o a seconda del budget disponibile, e dalla collazione di testi commissionati separatamente gli uni dagli altri. Come nella maggior parte delle esposizioni odierne.

Una mostra che «nasce», scrive Mauro Natale in catalogo, «da un’idea semplice e ambiziosa, tanto da apparire ai nostri tempi quasi inattuale: restituire alla città d’origine, almeno durante il breve periodo di un’esposizione, uno dei capolavori che hanno segnato la cultura artistica del suo Rinascimento». Le opere provengono dalla National Gallery di Londra, dalla Pinacoteca di Brera di Milano, dal Louvre di Parigi, dalla National Gallery of Art di Washington, dalla Collezione Cagnola di Gazzada, dai Musei Vaticani, dalla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, dal Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e dalla Collezione Vittorio Cini di Venezia. Da una parte si possono vedere le opere, una accanto all’altra, e al piano successivo la ricostruzione virtuale ad alta risoluzione di come doveva essere il polittico.

Cossa dipinge gli scomparti principali ed Ercole de’ Roberti quelli periferici e la predella. Al centro San Vincenzo Ferrer, ai lati San Pietro e San Giovanni Battista. In alto la Crocifissione e ai lati San Floriano e Santa Lucia. La predella di Ercole de’ Roberti racconta i Miracoli di San Vincenzo Ferrer: una splendida tempera su tavola di più di due metri per un’altezza di quasi trenta centimetri. Un lavoro con una complessa iconografia oggetto di diverse interpretazioni che illustra il salvataggio di una giovane caduta dalle scale il cui figlio, dopo la nascita, è battezzato; la guarigione di un’indemoniata; la guarigione di Giovanni Limon dalla podagra; il salvataggio di un giovane che stava per cadere; l’estinzione di un incendio e la resurrezione di un figlio di due anni fatto a pezzi dalla madre e poi cotto. Scene di guarigione che possono preludere alla salvezza dell’anima o, forse per la presenza di figure esotiche, un appello alla mobilitazione per una crociata dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453.

Dove e quando

Il Polittico Griffoni, a cura di Mauro Natale e Cecilia Cavalca. Palazzo Fava, Bologna. Fino al 10 gennaio 2021. Catalogo Silvana editoriale, euro 34. www.genusbononiae.it

Ricostruzione del Polittico Griffoni di Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti (da Cecilia Cavalca, La pala d’altare a Bologna nel Rinascimento. Silvana Edit. 2013, Per gent. conc. di C. Cavalca e Silvana Editoriale Spa)

Un’esposizione straordinaria

Il Polittico Griffoni a Bologna

/ 22.06.2020

di Gianluigi Bellei

di Gianluigi Bellei