Ci sono molti buoni motivi per andare all’Hangar Bicocca di Milano. Prima di tutto l’entrata è gratuita. Con la scusa che con l’arte si mangia adesso si paga qualsiasi cosa. Persino per entrare in chiesa. È di queste settimane la polemica sul ticket per accedere al Duomo di Milano. Una volta, solo pochi decenni fa, non era così. Ora si paga per entrare perfino ai Giardini di Boboli a Firenze nei quali i giovani andavano ad amoreggiare. Fortuna che non da tutte le parti è così. A Parigi, per esempio, i musei della città sono gratuiti. Sono a pagamento solo le mostre temporanee. Ma si deve andare all’Hangar soprattutto perché le esposizioni sono di qualità. A cominciare dall’installazione permanente site specific di Anselm Kiefer I Sette Palazzi Celesti.

Questa volta, poi, l’occasione è veramente ghiotta. Due le esposizioni da non perdere. La prima, un po’ seriosa un po’ no, è intitolata Take Me (I’m Yours) mentre la seconda, ad alto tasso intellettualistico e concettuale, è dedicata agli Ambienti di Lucio Fontana.

Iniziamo con Take Me (I’m Yours). Traduzione: prendimi, sono tuo. Siamo in piena estetica relazionale. Ne abbiamo già scritto diverse volte e in parecchie occasioni. In questo caso citiamo soltanto il libro di riferimento che è Arte relazionale di Nicolas Bour- riaud il quale nel glossario ne dà questa succinta definizione: «Teoria estetica che consiste nel giudicare le opere d’arte in funzione delle relazioni interpersonali che raffigurano, producono o suscitano». Take Me (I’m Yours) viene presentata per la prima volta nel 1995 alla Serpentine Gallery di Londra. Da allora si è spostata, con diverse modalità, in parecchie altre città del mondo.

L’idea nasce dall’incontro tra Christian Boltanski e Hans Ulrich Obrist sul metodo per ripensare «i modi nei quali l’arte viene esposta». Nel 2015 la mostra è alla Monnaie di Parigi. Ne scaturisce un libro intitolato Le degré zéro de l’objet de valeur, Il grado zero dell’oggetto di valore. Boltanski vuole mettere in discussione il concetto di sacra reliquia e rompere un tabù, quello dell’intoccabilità dell’opera d’arte. In pratica le regole del gioco sono da secoli sempre le stesse e vedono l’artista come un demiurgo, un semidio da osannare e riverire, le sue opere da vendere e appendere alle pareti dei nuovi e vecchi ricchi. Hans Ulrich Obrist sostiene però che la condivisione esiste da parecchio tempo nella storia dell’arte. Cita William Morris, Joseph Conrad e Jean Starobinski con il loro concetto di dono. «Dal seno della madre alle labbra del bambino, il dare e ricevere sono comportamenti primari», scrive Starobinski in A piene mani. Per lui non doniamo solamente cose, ma anche parole, segni…

La mostra presenta una cinquantina di artisti. Le opere si possono prendere, creare, scambiare, comprare e interagire con loro modificandole. Per prenderle bisogna però acquistare la borsa creata da Christian Boltanski e che costa 10 euro. Ogni opera ha la relativa didascalia, una biografia dell’artista e una spiegazione, unitamente all’ideogramma relativo alle varie possibilità di utilizzo. Boltanski presenta Dispersion, cumuli di abiti usati che si possono portar via. Gilbert & George regalano spille di metallo e 12 fogli di carta per acquarello. Gustav Metzger presenta un’installazione composta da migliaia di giornali dai quali i visitatori possono ritagliare i loro articoli preferiti e attaccarli a una parete.

Wolgang Tillmans ha creato una serie di poster anti-Brexit che si possono scaricare dal suo sito e utilizzare liberamente. Carsten Höller mette a disposizione del pubblico dei cioccolatini incartati. Micol Assaël presenta dei dadi di marmo di Carrara. Yoko Ono porta due piante di limone Modernino; sui rami il visitatore può appendere dei bigliettini con il proprio messaggio. Annette Messager offre delle spille con disegnato un utero e la scritta «A mio desiderio». Patrizio Di Massimo si offre come modello vivente seminudo: chi desidera può ritrarlo.

Unico neo, non da poco: i lavori non sono né firmati né certificati, al contrario di quelli che gli stessi artisti propongono nelle gallerie di riferimento. Ne risulta un’operazione prettamente teorica e accademica. Peccato! Bastavano un po’ più di coraggio e chiarezza.

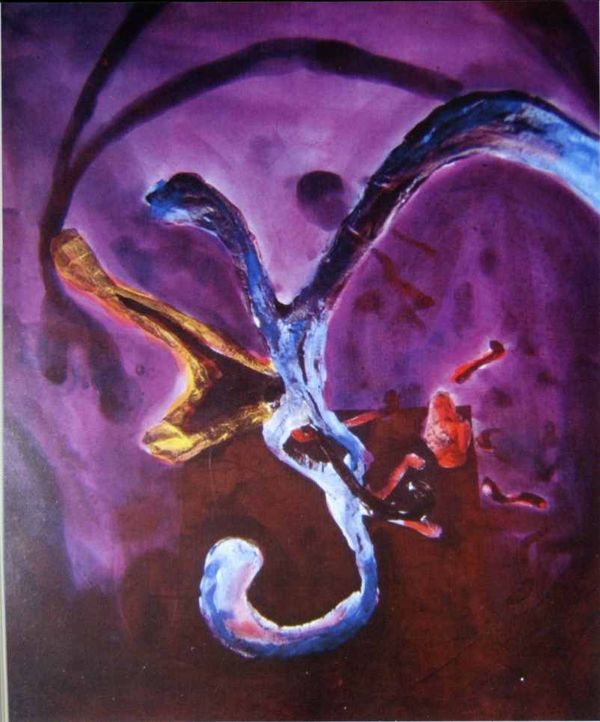

Lungo la navata dell’Hangar troviamo Lucio Fontana (1899-1968). Di lui si conoscono soprattutto i suoi tagli, tutti chiamati Concetto spaziale. Artista poliedrico e grande sperimentatore, Fontana si cimenta anche con la matericità della ceramica e con gli altrettanto famosi, o famigerati, buchi. Una sorta di superamento della pittura per quei tempi particolarmente rivoluzionaria. Meno noti i suoi Ambienti, anche perché dopo le loro presentazioni sono stati distrutti o smantellati. La mostra riunisce per la prima volta due interventi ambientali e nove Ambienti spaziali realizzati tra il 1949 e il 1968.

Un’incredibile sperimentazione fra vuoto, luce e spazio che abbraccia tutti i sensi e coinvolge il visitatore in un processo di immedesimazione particolarmente intrigante. In uno dei suoi Manifesti degli anni Quaranta Fontana scrive: «Non intendiamo abolire l’arte del passato o fermare la vita: vogliamo che il quadro esca dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro». Per lui lo spazio era la «somma di tempo, direzione, suono, luce». I materiali usati per i suoi ambienti sono prevalentemente il neon, la luce di Wood e la pittura fluorescente. L’effetto è sorprendente anche se, ovviamente, la realizzazione degli ambienti non ricrea il complesso stratificarsi dell’opera originale. Che ancor oggi influenza gli artisti più giovani, banalizzandone l’impatto e la valenza trasgressiva e sperimentale, fatta di ritmi certi e controllati, degli originali. Fontana ha esplorato mondi nuovi all’interno della modernità, senza intrupparsi nella moltitudine. A lui sono state dedicate mostre nei più importanti musei internazionali. Ma l’esperienza alla Bicocca sembra irripetibile.

Come sempre sono a disposizione del visitatore delle piccole ed esaurienti guide di accompagnamento.