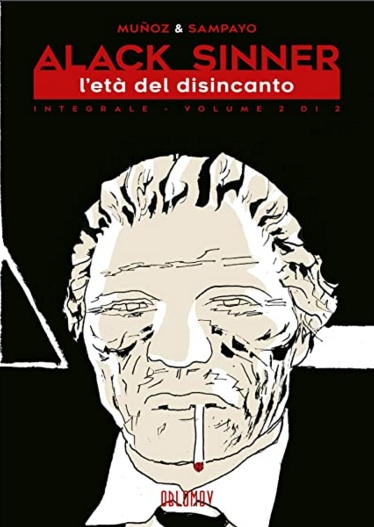

Per quanto la nostra società (affetta da crescente megalomania) ci suggerisca di diffidare dei superlativi, penso di poter affermare senza imbarazzo che il sodalizio fra gli argentini José Muñoz e Carlos Sampayo è uno dei più importanti della storia del fumetto contemporaneo. Disegnatore classe 1942 il primo, sceneggiatore e scrittore classe 1943 il secondo, Muñoz-Sampayo sono tornati l’anno scorso in libreria con la nuova edizione integrale della serie di culto Alack Sinner, pubblicata da Oblomov Edizioni: oltre 800 pagine divise in L’età dell’innocenza (vol. 1) e L’età del disincanto (vol. 2).

Una serie ideata nel 1974 – stesso anno in cui i due autori si conobbero in Spagna – e inaugurata in Italia nel gennaio del 1975 con la pubblicazione de Il caso Webster, su «alterlinus», l’allora neonato supplemento della storica (e tutt’oggi attiva) rivista «linus». Il titolo altro non è che il nome del protagonista, l’investigatore privato disilluso e pessimista Alack Sinner: un nome di una certa significanza, se si considera che sinner corrisponde a «peccatore» o persino «delinquente», e alack potrebbe essere tradotto in «ahimè».

Figura comunque memorabile, quella di Alack Sinner, che entra di diritto nel pantheon dei grandi personaggi dei romanzi noir e hard boiled, accanto per esempio a Philip Marlowe. D’altra parte, se la serie di Muñoz e Sampayo è considerata come un piccolo classico è soprattutto perché funge da spartiacque per il genere noir, di cui rivoluziona la narrazione attraverso una cura maniacale delle atmosfere – lo sfondo metropolitano è newyorchese – e la formidabile capacità di penetrare nella psicologia dei personaggi, con una prossimità a tratti disturbante (celebre la prima tavola de Il caso Fillmore, uscito nel febbraio del 1975, dove il protagonista è ritratto mentre orina).

Alle qualità della scrittura va però ancora affiancato il lavoro grafico di José Muñoz, non a caso considerato come uno dei grandi maestri del fumetto, vincitore nel 2007 del prestigioso Grand Prix de la Ville d’Angoulême. Il suo marchio è l’inconfondibile bianco e nero, forte, marcato, che prende vita dando ai disegni uno spessore e un’emotività davvero inabituali. Uno stile che aveva colpito anche Hugo Pratt, nei suoi anni argentini: quando Muñoz, nel 1972, dopo un periodo difficile (prima economicamente, poi artisticamente), lasciò il Sud America per approdare in Europa, raggiunse un anno dopo – come racconta in un’intervista apparsa su Fumettologica – proprio il grande fumettista italiano, che allora viveva a Parigi: «Gli portai i miei disegni. Gli feci vedere le cose che stavo facendo. “Mugnò! – mi chiamava così – queste tavole non sono male però non ti rappresentano, non c’è personalità! Ti ricordi quello che facevi quando dirigevo Misterix? Lì eri te. Stavi trovando una tua sintesi. Dov’è finito quel segno?”».

Ora sappiamo bene che quel «segno» non era andato perso. E che quella «sintesi» avrebbe presto segnato la storia della nona arte. Leggere Alack Sinner per credere (e poi non fermarsi più).