Dörte Hansen, classe 1964, originaria di Högel, una cittadina vicino a Husum nella Frisia settentrionale, ha dismesso i panni di giornalista culturale ed è diventata scrittrice facendo subito centro e per ben due volte di fila. Nel 2015 con il suo romanzo d’esordio Il paese dei ciliegi uscito in italiano per Salani e nel 2018 con Tornare a casa da poco uscito per Fazi Editore. Entrambi sono stati consacrati dal successo di pubblico e di critica: il primo è stato per settimane in cima ai bestseller dello «Spiegel» con 500’000 copie vendute, il secondo è stato premiato dai librai tedeschi come libro dell’anno. Per il critico letterario Rainer Moritz, la duplice grande impresa dell’autrice deriva dalla capacità di miscelare sapientemente intrattenimento, serietà e temi di peso. Non da ultimo, l’uso del basso tedesco che conferisce vivace autenticità ai personaggi e ai luoghi raccontati.

Il romanzo si svolge nel paese fittizio di Brinkebüll e il protagonista è Ingwer Feddersen, figlio di Marret fine del mondo, senza padre, allevato e cresciuto dai nonni Ella e Sönke, l’oste del villaggio, che vede in Ingwer l’erede della sua locanda sul Geest, dei quindici ettari di terreno, della casa e della fattoria. Ma il bambino cresciuto sullo scavapatate, una vita scandita dalla musica di Neil Young con qualche incursione di Joan Baez e Janis Joplin, lascia il paese e va a studiare a Kiel. I tempi cambiano, i luoghi, le persone e le abitudini pure. Anche Brinkebüll dopo la ricomposizione fondiaria del 1965-1967 non è più la stessa: «Tutti avevano capito che non c’era scampo alla grande ricomposizione fondiaria. Che in paese non si poteva continuare ad affaccendarsi in quel modo all’infinito con i secchi per la mungitura e le forche e i cumuli di letame in cortile. Balzellare per i campi in cima a vecchi trattori Hanomag a due cilindri, con mietilegatrici arrugginite a rimorchio senza mai guardare oltre la prossima ora di riposo. Nessuno aveva più la voglia di fare la parte del bifolco con lo sterco sulle suole, sempre a calpestare lo stesso pezzetto di terra, ruminante come il bestiame e attaccato alla carriola per la vita».

Così nella terra si aprirono solchi di vari metri, si sradicarono gli ippocastani mentre le lepri schizzavano via impaurite dalle siepi e i cervi fuggivano nei boschetti di mughi. Senza alberi, una dopo l’altra, seguirono estati caldissime senza lepri e senza cicogne. Per Marret Feddersen segni inequivocabili dell’imminente fine del mondo. Da lei, dal suo disperato grido «non c’è più tempo» inizia la chiacchierata con Dörte Hansen.

La moria dei pesci, la scomparsa delle cicogne sono per Marret segni nefasti. Non lo è forse anche il Covid-19?

Molti lo interpretano come tale. Da noi c’è la tendenza a sviluppare teorie, in parte anche teorie complottiste ma credo che si debba fare molta attenzione. Nel mio libro è Marret Feddersen, una sorta di Cassandra del paese, a osservare certi cambiamenti in atto. Solo lei, grazie al suo stretto legame con la natura, è in grado di farlo, è in grado di vedere cose che gli altri non vedono e a metterle in relazione tra loro. E se anche viene considerata da tutti un po’ tocca, nel corso della storia ci accorgiamo che le sue teorie non sono poi così strampalate. Una sorta di fine del mondo avviene davvero, almeno per quanto riguarda il paese di Brinkebüll.

Questo ci porta ad un tema chiave del romanzo e cioè la ricomposizione fondiaria. Di cosa si tratta e in che modo cambia il paese?

La ricomposizione fondiaria ha determinato una trasformazione profonda del paesaggio e ha segnato il passaggio dalla società agraria a quella industriale, l’inizio dell’agricoltura moderna in Germania. All’improvviso sono arrivate grandi fattorie che via via hanno soppiantato le piccole realtà contadine. Si è iniziato a scomporre e frazionare i paesini, a ingrandire i campi, a costruire larghe strade e a interrare i fiumi. Nel giro di due generazioni i cambiamenti sono stati così grandi che le persone non sono riuscite a seguirli e a comprenderli. Negli anni Sessanta la natura era vista come un avversario ostile da battere, per i piccoli contadini di paese che descrivo doveva essere domata. Oggi abbiamo un’immagine armonica di vita e natura, pensiamo alla rinaturalizzazione e al risanamento e anche le cigogne sono tornate. Abbiamo investito una smisurata fede nel progresso della modernità senza prevederne le conseguenze che oggi sono sotto i nostri occhi.

Cosa colpisce il ragazzo dello scavapatate quando ritorna al suo paese dopo una lunga assenza?

Nel tornare a Brinkebüll Ingwer vive l’esperienza della perdita, si rende conto quanto il paese sia cambiato in sua assenza e più in generale da quando lui era bambino. Da un paese vivace in cui c’era tutto, il panettiere, la drogheria, il bar, la scuola e si era indipendenti dalla città, ora è tutto svanito. In piedi c’è ancora la vecchia locanda dei suoi genitori ma è moribonda come tutto il resto e questo alimenta i suoi sensi di colpa per non aver intrapreso la strada tracciata per lui. Suo nonno avrebbe voluto lasciargli tutto, sperava che un giorno prendesse in mano la locanda continuando a vivere in paese e invece Ingwer va a Kiel. La sua è una storia di ascesa e di tradimento verso le sue origini. Ritorna a casa perché si sente in dovere di espiare le sue colpe e decide così di percorrere insieme a Ella e Sönke gli ultimi metri della loro vita. A questo punto il libro diventa un romanzo di formazione perché Ingwer finalmente realizza che non deve sentirsi in colpa per le scelte fatte.

In tempi di Covid-19 in cui molte persone anziane si sono sentite isolate quello di Ingwer è un prezioso esempio di cura e responsabilità, non trova?

Sono legati da un patto generazionale, per Ingwer è un obbligo prendersi cura di Ella e Sönke: voi mi avete dato così tanto, ora tocca a me restituirvi qualcosa.

Anche noi come Ingwer paghiamo un prezzo per la nostra mobilità?

Il prezzo per la nostra libertà è un senso di smarrimento, la sensazione di non appartenere davvero a qualcosa, a un luogo. Professore di archeologia, sulla soglia dei cinquanta, Ingwer si sente un uomo senza radici. Ha lasciato Brinkebüll per andare a studiare a Kiel ma non si è mai davvero adattato alla vita urbana. Dopo anni vive ancora in una sorta di comune ed è bloccato in una strana costellazione relazionale a tre. La verità è che ancora non sa cosa vuole fare. In passato le nostre vite erano segnate come uno stampo: se il padre faceva il mugnaio il figlio avrebbe fatto lo stesso. Oggi invece dobbiamo produrre un immenso lavoro biografico e reinventarci costantemente.

Il titolo originale del romanzo è Mittagstunde, riposo pomeridiano. Nel libro si dice: «Se c’era una cosa sacra per la gente di lassù era l’ora del riposo a metà giornata». Perché?

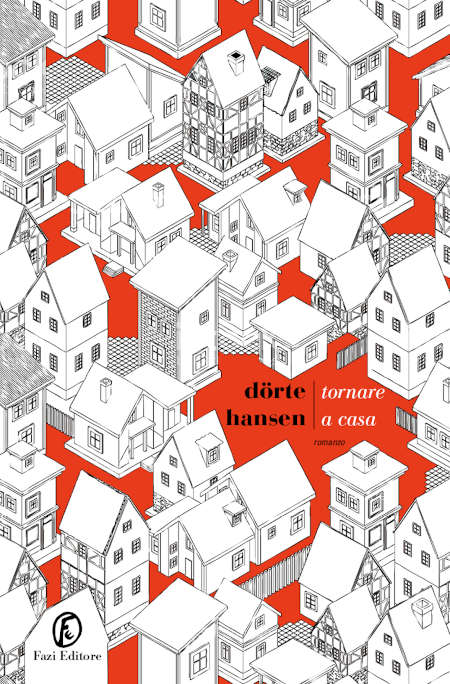

È l’ora in cui Brinkebüll riposa e succedono cose strane di cui nessuno vuol far sapere l’esistenza. Sulla copertina dell’edizione tedesca del libro c’è un contadino che tira il bue, perché il riposo di metà giornata è quello che nel nord della Frisia praticavano i contadini che si alzavano molto presto per la mungitura e poi alla sera erano di nuovo in pista per governare la stalla. Il riposo era parte di un ritmo, di una struttura temporale che caratterizzava la vita quotidiana del paese di contadini. Un ritmo diverso da quello urbano al quale oggi siamo abituati e di cui in tempi di pandemia possiamo rivalutare i lati positivi.

Cosa l’ha spinta a lasciare il giornalismo per diventare scrittrice?

Ho visto che sul suo sito lei si definisce una «felice giornalista freelance» e la capisco perfettamente: anch’io oltre ad essere stata redattrice all’emittente Norddeutscher Rundfunk ho lavorato come indipendente. Ma avevo il desiderio di essere completamente libera e quando il mio contratto era terminato decisi di non rinnovarlo. Ero alla fine dei miei 40 anni e mi sono detta: adesso o mai più. Mi è andata bene e ora posso prendermi il tempo per scrivere i miei libri, un grande lusso di cui sono consapevole e grata.