«Che cosa c’è di tanto singolare in questo, se il genere umano, che aveva lingua e voce, secondo le varie impressioni indicava gli oggetti con suono diverso, quando le greggi, che sono prive della parola, quando anche le bestie selvagge e le pantere sogliono emettere gridi di volta in volta diversi, se provano paura o dolore e se cresce in loro la gioia?».

Sarà anche breve, questa Breve storia della linguistica di Giorgio Graffi; essa però rende conto di una vicenda tutt’altro che limitata nel tempo, che va dall’antichità classica fino ai primi anni di questo secolo, percorrendo il corso e le passioni di una disciplina da sempre quasi connaturata agli interessi primari dell’uomo. E se da un lato ha sacrosanta ragione Graffi quando nelle ultime pagine sostiene che gli intenti generali non sono mai cambiati, d’altro canto questo libro ci permette di ragionare sugli strumenti dei quali la disciplina si è via via dotata, imparentandosi di volta in volta con scienze di varia natura e grado di raffinatezza: la psicologia, le scienze cognitive, la filosofia, la biologia, lo studio delle mentalità e molte altre. Non ne sono dunque mutate un granché le grandi aspirazioni, che possono essere raggruppate in un grappolo di direzioni di ricerca: l’origine storica delle lingue e mentale della facoltà del linguaggio, i rapporti tra competenza linguistica e pensiero, la preoccupazione classificatoria e comparatistica.

Sono quindi più le risposte che le domande a definire i vari vestiti che la linguistica ha assunto nei secoli. Una storia qua e là anche curiosa, perché al cospetto delle grandi questioni cui la disciplina si è sempre rivolta le risposte date sono state in linea con lo spirito delle varie età. Per esempio, l’antichità classica fu a lungo intenta a cogliere il carattere naturale del linguaggio soprattutto in relazione alla capacità di riflessione, tipica dell’uomo e non degli animali. Tutto ciò ha un portato, come detto, originale: perché per capire l’uomo come essere parlante qualificato si tratta di vedere quanto male parlano gli animali, con posizioni, come è prevedibile, non sempre pacificate. Il filosofo scettico greco Sesto Empirico (secondo secolo avanti Cristo) sosteneva per esempio che «i linguaggi delle varie specie animali ci paiono non articolati perché non li comprendiamo, tanto quanto non comprendiamo i popoli che parlano lingue diverse dalle nostre».

O ancora ha percorso questi millenni l’ansia legata alla creazione di una lingua universale, per motivi scientifici (se le lingue rispondono a un’architettura cognitiva e mentale comune sarà pur possibile creare la lingua ideale condivisa dall’umanità) e anche molto pratici e materiali, se è vero che «il motivo più nobile era quello di evitare il ripetersi di guerre di religione come quelle che avevano devastato l’Europa durante la prima metà del Seicento e che, secondo alcuni pensatori, erano state originate dal diverso modo in cui le verità di fede erano presentate nelle varie lingue».

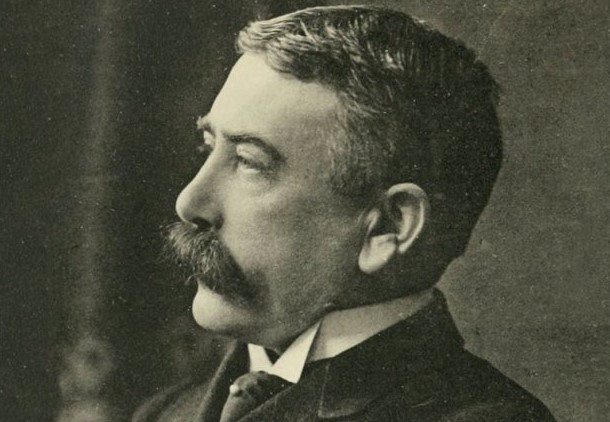

La Breve storia di Giorgio Graffi percorre i duemila anni e passa delle epoche del ragionamento linguistico, e dall’antichità muove percorrendo Medioevo, Rinascimento ed Età moderna, Ottocento, la prima e la seconda metà del Novecento. Per fortuna che l’autore, nelle prime pagine, ci avvisa che alcune sue scelte oltre che arbitrarie sono legate ai suoi interessi personali: in questo peraltro bel libro latita rumorosamente tra l’altro la sociolinguistica che, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, ha letteralmente «occupato» ambiti disciplinari nazionali importanti, non ultimo quello italiano. Non è però casuale che Graffi sia conosciuto fondamentalmente per i suoi studi di grammatica formale e nemmeno che l’immagine di copertina porti inconfondibili i baffoni di Ferdinand de Saussure, inventore dello strutturalismo e fondatore dell’intera linguistica teorica come la conoscono i contemporanei.

Bibliografia

Giorgio Graffi, Breve storia della linguistica, Roma, Carocci editore, 2019.