La storia di questo libro è ben strana: in primo luogo, Chiesa non avrebbe mai pensato che potesse essere pubblicato come tale. Si tratta infatti di una raccolta di articoli umoristici usciti tra il 1899 e il 1900 sulla «Piccola Rivista Ticinese», un settimanale culturale che lo scrittore di Sagno aveva messo in cantiere il 1. gennaio 1899 e condotto per poco più di due anni. Il periodico morì di morte naturale il 7 febbraio del 1901, per mancanza d’energia e di collaboratori all’altezza della missione che si era dato («il Cantone Ticino non è terra molto feconda di letterati. (...) In altre parole la Piccola Rivista cessa, perché, secondo la nostra esperienza, il Cantone Ticino non si trova ancora in grado di dare una produzione letteraria, artistica e scientifica sufficiente e nutrire una rivista, fosse pure di piccola mole»).

I venti articoli che compongono le Lettere iperboliche sono stati radunati in volume in un primo tempo nel 1976, da Pierre Codiroli, studioso attentissimo di cose chiesiane. L’idea era sicuramente interessante, anche se la forma della loro presentazione e l’approccio editoriale non erano state approvati da alcuni intellettuali ticinesi (Bianconi, Agliati) per certo qual «eccesso di modernità» nell’impostazione critica del curatore. Quel che è abbastanza sicuro è che Chiesa non avrebbe accettato una simile pubblicazione. Gli succedeva spesso di giudicare in modo critico i suoi testi giovanili, di operarvi persino delle censure. Ma in questo caso avrebbe avuto forse torto. Infatti, nonostante l’origine spuria, episodica, le lettere sono collegate tra loro con un fil rouge molto ben mantenuto, e costituiscono un insieme organico, bel al di là della loro forma occasionale e giornalistica.

Dalla loro prima pubblicazione è passato molto tempo, è vero. Come chiarisce il curatore della nuova edizione, Orazio Martinetti, testi così lontani rischiano di perdere la loro efficacia, soprattutto poi quando la loro vocazione caricaturale è così importante. Senza conoscere o, meglio, riconoscere i personaggi su cui Chiesa ironizzava, una parte del senso va certamente smarrito (anche se le note a piè di pagina dello stesso Martinetti contribuiscono a fare chiarezza). Eppure... gli atteggiamenti descritti, i tic, i vizi e le debolezze sono così ben ritratti da risultare riconoscibili, e persino adattabili ai tempi odierni. «Il Ministero ha eletto fra i moltissimi aspiranti un giovane laureato in matematiche, stimatissimo dai competenti, straniero però. – Straniero? Ebbene che importa? – chiederete voi. Oh ignari! Ma non sapete cosa voglia dire straniero in terra iperbolica? Vuol dire qualche cosa come una macchia ignobile e irrimediabile che tutto avvolge e imbeve, corpo e spirito; vuol dire qualche cosa che del più dotto tra i concorrenti fa il più misero ed il meno accettabile»: quanto a dire che a «Prima i nostri» si pensava già più di un secolo fa.

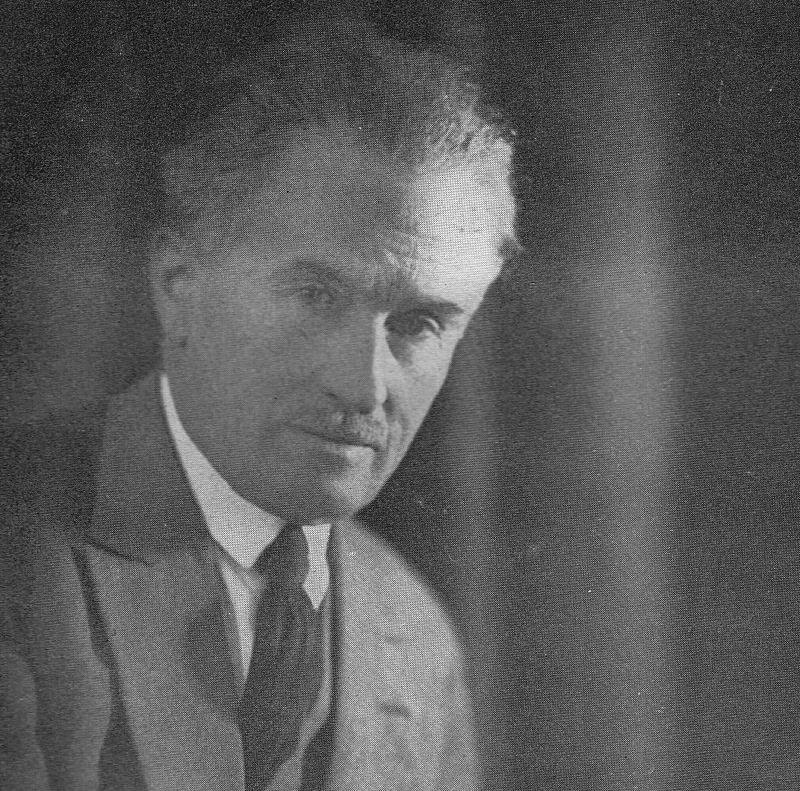

Insomma, una volta superato lo scoglio nella lettura dato dallo stile decisamente antico (e forse anche leggermente arcaicizzato per gioco dal suo autore) le Lettere iperboliche possono offrire un divertente esercizio di raffronto tra presente e passato. Ciò che probabilmente incuriosirebbe lo stesso Chiesa. Il quale nelle sue cronache inventate non aveva esitato persino a dipingere un proprio ironico autoritratto «iperbolico»: «E vi dirò oggi, tanto per cominciare d’un personaggio che da questi ottimi repubblicani è tenuto in conto di stranissimo; anzi alcuni lo stimano pazzo addirittura, altri un perfido soggetto. (...) È un giovane sulla trentina, né grande né piccolo, né bello né brutto, con cert’occhi da sognatore e da osservatore ad un tempo, un poco attoniti talvolta, un poco insistenti tal’altra. Studiò, credo, legge in non so quale università lontana; e gliene provenne un’odio implacabile contro gli avvocati e l’avvocatura. Ignoro a quale altra scuola abbia appreso il tranquillo ma intimo scetticismo dei suoi giudizi, cui bizzarramente s’accompagna una grande prontezza di passione; così che nulla giovagli o nuocegli in pratica la freddezza del raziocinio, poiché sempre in lui, buono o gramo, prevale il sentimento».