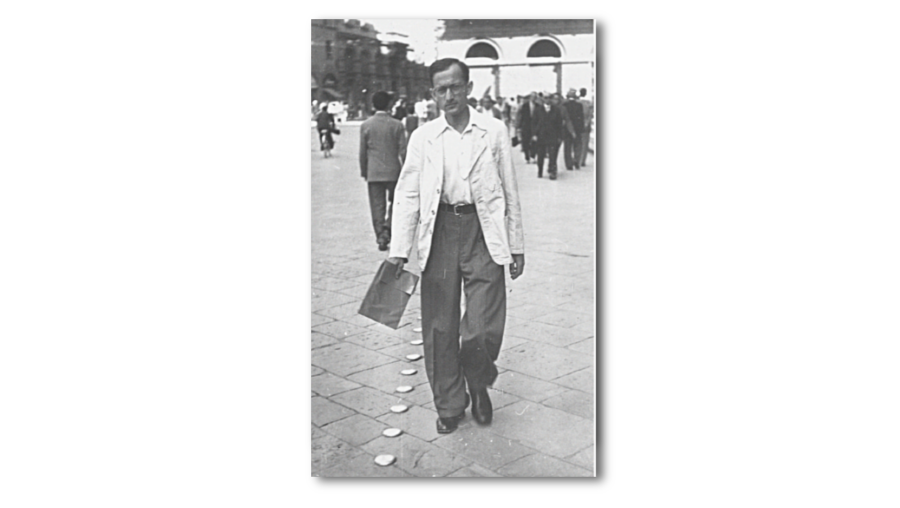

«Cara Naima, purtroppo sai molto poco del nonno. A causa della grande differenza d’età e la distanza geografica. Sarebbe forse ora che ti raccontassi alcune cose di lui. Di un grande uomo dall’aspetto insignificante, leggermente curvo, con una lunga barba grigioargento, al quale anni fa, in una strada di Gossau, i bambini hanno chiesto: “Vecchio, tu sei san Nicolao?”».

È tentazione legittima quella di classificare la vicenda del linguista svizzero Robert Rüegg come una vera e propria leggenda. Lo sa benissimo chi abbia studiato nella linguisticamente inappuntabile e piena di gloria Università di Zurigo negli anni grosso modo tra il 1975 e il 1990, quando ancora si usava raccontare della genesi di un lavoro (questo Sulla geografia linguistica dell’italiano parlato) e di uno studioso (Robert Rüegg), i cui destini non erano precisamente definibili.

Ed è privilegio particolare di questa squadra di reduci della comune alma mater quello di apprezzare ora, finalmente in edizione italiana, quel vecchio testo; che è addolcito tra l’altro da una tenera testimonianza di Tullio De Mauro (che da quel lavoro pescò molto per i suoi primi studi) e da una tenerissima lettera-biografia che il figlio di Rüegg indirizza, a mo’ di presentazione del nonno, alla nipotina Naima.

Il valore dell’opera è assoluto. Quando la sociolinguistica americana ancora muoveva i primi passi, quando quella europea e italiana erano ancora lontane, Rüegg disorientò tutti, anche i suoi maestri, con un lavoro sui cosiddetti «geosinonimi», le parole diverse per dire la stessa cosa in diverse parti del paese. Sarebbero arrivate dopo le nozioni di italiano regionale, di variazione linguistica, di varietà, di italiano dell’uso medio; eppure la loro sostanza stava già in gran parte in queste pagine. «Rüegg avanzava in quella che allora era in Italia, e non solo in Italia, una terra di nessuno», dice De Mauro.

Lo studio di Rüegg avrebbe dovuto avere un seguito, più legato alla variazione nei testi della letteratura dell’epoca; ed è qui che in quella Università e negli anni di cui si è detto si cominciò a favoleggiare, sui destini incerti dello studioso e del suo materiale. Taluni, nell’ambiente, dissero che aveva abbandonato gli studi, che si era stabilito in un qualche liceo del contado, forse un istituto religioso, indaffarato a fare tutt’altro.

Sul piano scientifico, dice De Mauro che «la vicenda non ebbe un lieto fine dal punto di vista degli studi»; che «con grande generosità Rüegg mi offrì di mettermi a disposizione le schede raccolte, perché portassi io a compimento il lavoro. A tratti ancora mi pento di non averlo accettato, allora a me parve doveroso rifiutare l’offerta e invitarlo a pubblicare il materiale raccolto. Non mi rispose, il mio rifiuto probabilmente gli dispiacque, certo è che i nostri rapporti personali si esaurirono».