Non ho mai avuto tanta consapevolezza di cosa significhi una vita di letture, di studio matto e disperatissimo, come quando, un pomeriggio di dicembre di alcuni anni or sono, mi fu concesso di passeggiare (letteralmente) tra le decine e decine di metri lineari del Fondo Jean Starobinski, nei sotterranei della Biblioteca nazionale di Berna e dell’Archivio svizzero di letteratura. Scatole di documenti e libri a perdita d’occhio, mentre già si annunciava un nuovo carico in arrivo da Ginevra... Per mole e varietà decisamente una collezione fuori del comune, specchio ideale del patrimonio di erudizione di un simile gigante del pensiero.

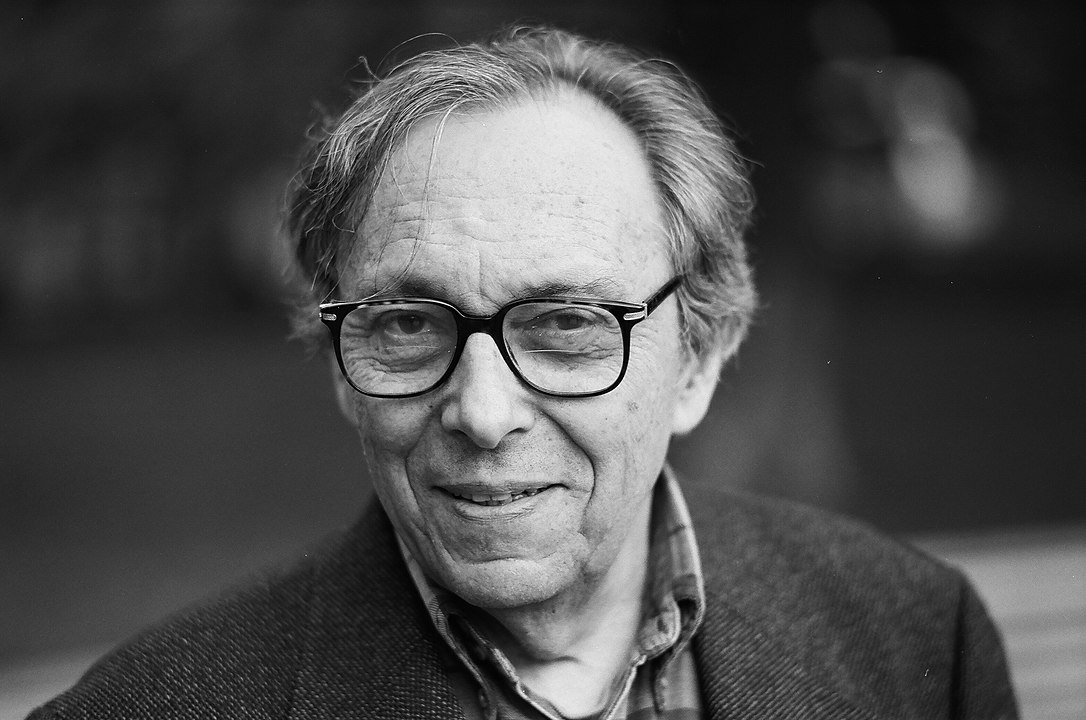

Scomparso quasi centenario nel marzo dello scorso anno, Starobinski fece a tempo a vedere raccolti i suoi ultimi scritti su Jean-Jacques Rousseau (un amore di lunghissima data), pubblicati da Gallimard nel 2012 e ora proposti in versione italiana nella traduzione di Christine Fornera Wuthier. L’editore Dadò fa quello che bisognerebbe fare in questi casi: partendo dal presupposto che chi si interessa sul serio di Rousseau − o di Starobinski − abbia tutti i mezzi linguistici per attingere direttamente alla fonte, costruisce un libro in parte nuovo a maggiore beneficio dei lettori italofoni. Le 300 e più pagine della monografia sono così introdotte da un’accorata prefazione di Carlo Ossola, che fu collega dell’autore all’Università di Ginevra, seguita da un’intervista un po’ datata ma preziosa di Bruno Quaranta, mentre all’altra estremità del libro – dopo un’utilissima bibliografia − campeggia un inedito dossier incentrato sull’intervento pronunciato da Starobinski per il Settecentesimo della Confederazione, il 10 gennaio 1991 nella tenda di Castelgrande a Bellinzona.

Che la giustapposizione di questi pezzi non sia del tutto arbitraria è cosa evidente a chi entri con caparbietà (un po’ di sforzo è necessario) nei primi saggi del libro, dedicati al giovane Rousseau e alla costruzione del suo ruolo di intellettuale nella società del tempo. Tra i due poli antitetici e complementari dell’accusare e del sedurre si delinea infatti una nuova idea di «opera letteraria come azione», concepita essenzialmente allo scopo di smuovere le coscienze addormentate, in una prospettiva che si fa presto morale e politica. Animato da una sacra indignazione e da un irrefrenabile «slancio negatore», l’ingresso di Rousseau nella letteratura ha per Starobinski «l’andamento di un’entrata in guerra», se è vero che l’intuizione positiva «della bontà originaria dell’uomo viene evocata solo dopo aver identificato le contraddizioni e gli abusi».

Ciò che più interessa Starobinski non è tanto l’elogio del predicatore, quanto capire in che modo la parola accusatrice abbia potuto trasformarsi in un richiamo seducente capace di mobilitare gli animi (è il polo del sedurre), come cioè si sia passati da opere quali il Discorso sulle scienze e le arti (1750) o il Discorso sulla diseguaglianza (1755) a testi più normativi – e in fondo positivi − come l’Emilio e il Contratto sociale (entrambi del 1762).

Forte di questa consapevolezza lo studioso può rispondere, in due paginette memorabili per rigore filologico e apertura mentale, alle tarde obiezioni di un Constant, che al di là dello spartiacque del Terrore guardava con preoccupazione agli scritti di Rousseau più favorevoli al governo popolare. In realtà Rousseau – ricorda Starobinski – fissò in molte opere i limiti del potere sovrano (cioè del popolo) e associò con convinzione la difesa delle libertà dell’individuo ai suoi diritti politici, garanzia del buon funzionamento della società anche in presenza di un governo forte (non però autoritario né dispotico).

È a questa altezza concettuale che si congiungono, nel libro, le pagine su Rousseau e l’intervento per il Settecentesimo, in cui Starobinski invitava senza mezzi termini – lo sottolinea Moreno Bernasconi nella presentazione – a risalire alle fonti «della cultura politica elvetica per diventarne nuovamente consapevoli». In un’epoca in cui i più celebri polemisti svizzeri, da Dürrenmatt a Frisch a Jean Ziegler, erano intenti a smontare pezzo per pezzo l’immagine stereotipata della Confederazione, nel suo discorso di Bellinzona Starobinski ebbe il coraggio di rileggere i due testi fondanti del Patto federale e della Grande Preghiera senza alcun eccesso di mitologia né di nazionalismo, limitandosi a evidenziarne i valori. Ciò che portano alla luce questi testi sono infatti, ancora oggi, il richiamo a essere responsabili e solidali, ad aprire strade verso gli altri e ad avere il coraggio di percorrerle con fiducia. Nient’altro che questo è il lascito morale di sette secoli di democrazia elvetica.

Se Starobinski fu «un cittadino del mondo che non vedeva frontiere se non quelle che noi stessi ci diamo», come scrive Carlo Ossola nella sua prefazione, lo fu anche per aver appreso dalla tradizione ginevrina (così impregnata del pensiero di Rousseau) un modello di convivenza civile che ha precise connotazioni storiche e sociali. «Sapere (e noi in Svizzera ci siamo già un po’ allenati) che abbiamo il diritto di essere diversi, ma che non abbiamo il diritto di essere diversi a scapito di altri» − scriveva in La maschera e l’uomo (1990) – è il principale insegnamento che si possa trarre da questa esperienza, una condizione che ci stimola «a stringere dei legami, a creare quella più ampia unità che contiene le differenze».

Bibliografia

Jean Starobinski, Accusare e sedurre. Saggi su Jean-Jacques Rousseau, prefazione di Carlo Ossola. Armando Dadò, 2020

Un destino solidale e comune

Gli ultimi saggi di Starobinski su Jean-Jacques Rousseau

/ 03.08.2020

di Pietro Montorfani

di Pietro Montorfani