«Abbiamo tutti bisogno di Nonsense. Perché fa ridere, perché spiazza, perché meraviglia»: la pensa così Daniela Almansi, traduttrice indipendente ticinese che lavora con diverse case editrici italiane.

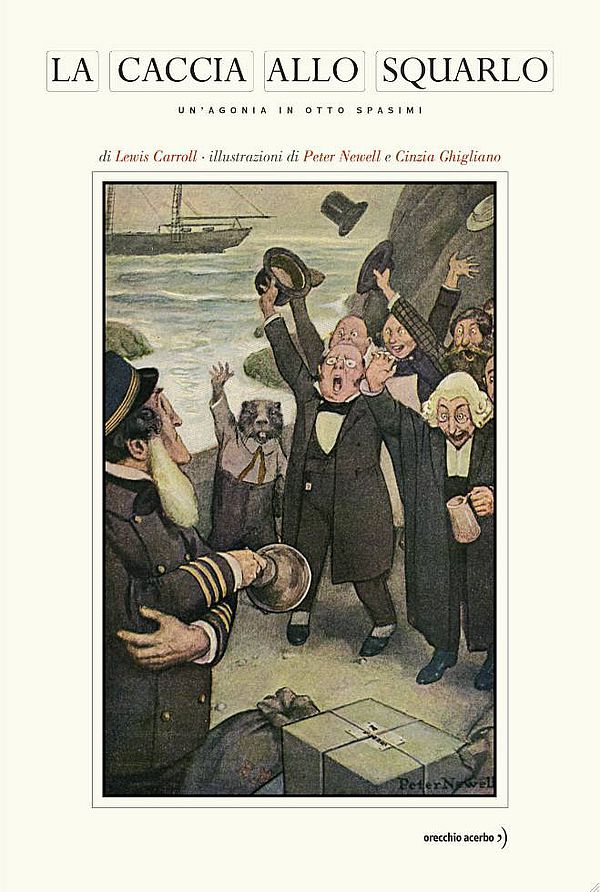

Per Orecchio Acerbo ha appena tradotto quello che si considera uno dei capolavori del Nonsense: La Caccia allo Squarlo di Lewis Carroll (in inglese The Hunting of the Snark). Per lo stesso editore presto uscirà anche la sua traduzione del poema Il Coccodrillo di Kornej Čukovskij, il primo poema Nonsense della letteratura russa per bambini.

Chiedo a Daniela Almansi se il Nonsense si possa definire una specie di Carnevale, di mondo alla rovescia. «Non proprio», mi risponde. «Piuttosto è paragonabile a un gioco dei Lego in cui parole e suoni sono combinabili in modi infiniti. Il Nonsense infatti è una specie di parodia che si diverte a manipolare gli strumenti che danno senso al mondo: la logica, la lingua, il buonsenso. Ci destabilizza, ci ricorda che neanche le nostre certezze più grandi devono essere scontate. È buffo e straniante». Avete in mente le Fanfole di Fosco Maraini? Ecco, quello è un esempio estremo di letteratura che va «oltre il senso», dove la forma prevale sul significato.

Oggi ci sono molti adulti che si interessano e si appassionano ai testi Nonsense, traendone complesse elucubrazioni filosofiche e esistenziali. Gli editori di Orecchio Acerbo invece restituiscono al giovane pubblico questa breve storia in rima di Carroll, nata come letteratura per l’infanzia allo scopo di divertire i più piccoli. «Non bisogna avere paura di offrire ai bambini qualcosa che li lasci perplessi», afferma la traduttrice, «qualcosa che sia esteticamente un po’ sofisticato ma di grande qualità». Leggere prima di tutto deve essere un piacere, deve essere bello e divertente, non solo edificante in senso pedagogico o morale.

«I bambini sono creature che stanno imparando un sacco di regole», spiega ancora la traduttrice, che prima di fare questo mestiere ha studiato in Inghilterra letteratura comparata e letteratura per l’infanzia, con un’attenzione particolare al Nonsense.

«I bambini fanno una fatica immensa: stanno imparando a muoversi, a parlare, a scrivere, cercano di farsi un’idea di come è fatto il mondo e di come è bene che si comportino... Ci sono libri che aiutano questo processo, perché hanno un messaggio positivo, spiegano cosa è giusto o sbagliato, parlano dell’amore dei genitori, del bullismo e così via. Ma poi ci sono autori come Carroll, Dr. Seuss, Daniil Charms, Edward Lear e molti altri, che scrivono libri-vacanza, libri-liberazione, libri-gioco che ci ricordano che con poesia e con risate si può affrontare meglio la vita. Offrono il piacere dell’assurdo, perché a volte il fatto di non capire è buffo e i bambini sono ancora bravissimi a non preoccuparsi se non tutto è perfettamente chiaro e logico. E poi anche alla rovescia si impara il mondo, anzi, dirò di più: chi non conosce le regole non può apprezzare il loro stravolgimento».

E infatti noi in famiglia abbiamo tutti letto e amato lo Squarlo, a qualsiasi età. Crea un’atmosfera dentro la quale ognuno di noi ha potuto trovare tutto quello di cui aveva voglia e bisogno. A un testo così dai tu il senso che vuoi, non te ne dà già uno lui preconfezionato.

Il vero nome di Lewis Carroll era Charles Dodgson e nella vita era un uomo pio e austero che insegnava a Oxford, scrivendo saggi di matematica e di logica. In parallelo pubblicava anche libri per bambini sotto lo pseudonimo che conosciamo. Amava i più piccoli, lo divertivano e gli piaceva farli divertire, inventare per loro giochi e mondi strambi. Alla fine della sua vita l’aspetto «bacchettone» prende il sopravvento, ma prima regala al mondo questa ultima perla di letteratura Nonsense che è La caccia allo Squarlo.

Racconta di un’improbabile ciurma che parte alla caccia impossibile di un’introvabile creatura: lo Snark, diventato lo Squarlo sotto la penna di Daniela Almansi. È in versi, con giochi di parole, guizzi di surrealismo e meraviglie di assurdità. Il capitano non sa condurre una nave, il cuoco non sa cucinare altro che torte nuziali, la mappa con cui viaggiano è vuota e questo fa rallegrare moltissimo l’equipaggio. E le idee su come si riconosca lo Squarlo sono diverse: umile, ambizioso, a volte piumato, di forma conica e croccante al gusto. In ogni caso non è quasi mai presente.

E come si traduce il Nonsense? Cosa si tiene? Il ritmo, il senso delle parole, il suono che evocano? Molti considerano intraducibili i giochi di parole, perché troppo legati alla lingua di partenza. Daniela Almansi lavora proprio su questo filo al limite dell’impossibile. «Tutto non si può trasportare da una lingua all’altra: bisogna darsi un ordine di priorità. Per esempio, nella Caccia allo Squarlo ci sono la metrica, le rime, la storia, i nomi dei personaggi. Prima di tutto dovevo decidere che cosa fosse davvero importante mantenere intatto, cosa invece era sacrificabile e cosa infine io potessi adattare. Ogni volta si parte da queste considerazioni e ogni volta è diverso.

In questo caso ho cercato di mantenere il ritmo della metrica che galoppa perfettamente, perché dà al lettore la sensazione di essere diretto da qualche parte e fa da contrasto alla storia che invece non arriva da nessuna parte. C’è poi il fatto che tutti i membri dell’equipaggio, in inglese, hanno nomi che iniziano con la lettera «B» (Bellman, Baker, Butcher, ecc.). A mia conoscenza, nessuna traduzione italiana aveva mai mantenuto questa regola e per me era un peccato, perché tutti quei personaggi si trovano là su quella barca unicamente per quel motivo. Allora ho cercato di mantenere il gioco facendoli iniziare tutti con la lettera «C», perché a bordo c’è un castoro (beaver) e il suo era l’unico nome che non potevo cambiare».

Tradurre è un po’ come attraversare uno specchio, secondo questa studiosa appassionata di Alice. Di là, il mondo sarà anche diverso da qui, ma continua comunque e sempre a parlarci di noi.