Quella di Luigi Pericle (nato Pericle Luigi Giovannetti) è una figura decisamente peculiare e per certi versi enigmatica nell’ambito dell’arte del secondo Novecento. Avvicinatosi alla pittura poco più che bambino (nella sua biografia si legge che riceve la prima commissione per un dipinto a dodici anni), l’artista svizzero, nato a Basilea nel 1916 da padre italiano e da madre di origini francesi, è stato anche un illustratore di talento. Nel 1952, infatti, con la creazione del personaggio di Max la marmotta, protagonista dell’omonimo fumetto senza testo, acquista ampia notorietà non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, pubblicando le sue vignette su giornali del calibro del «Washington Post» e dell’«Herald Tribune».

Uomo versatile e dai molteplici interessi, Pericle è molto giovane anche quando incomincia a occuparsi di filosofia antica e di religioni dell’Estremo Oriente, diventando un grande conoscitore del buddismo zen. Con il tempo, e in maniera importante a partire dalla metà degli anni Sessanta, alla sua ricerca pittorica si affiancano così la pratica meditativa e gli studi spirituali, un territorio, questo, che verrà esplorato da Pericle lungo tutto la sua esistenza e che darà vita a esiti interessanti nella sua produzione artistica. Teosofia, alchimia, astrologia, ufologia nonché medicina cinese, cabala e dottrine delle antiche civiltà egiziana e greca, tutte discipline affini nella tensione verso il superamento dei limiti della realtà oggettiva, costituiscono per l’artista un universo in continua espansione da cui attingere insegnamenti e stimoli per la propria vita privata e professionale.

Non c’è da stupirsi, allora, se a metà Novecento Pericle, all’apice del successo, decide di trasferirsi con la moglie, anch’essa pittrice, ad Ascona, dove si dedica all’arte e all’approfondimento delle scienze a lui care risentendo del forte ascendente mistico del Monte Verità, luogo che dall’inizio del secolo si poneva come un polo magnetico per gli amanti della natura e della contemplazione. Ad Ascona Pericle vive dapprima gli anni che lui stesso definisce «del cambiamento radicale», quelli che vanno dal 1958 al 1965, segnati dalla frequentazione di noti critici e galleristi e dalla realizzazione di importanti esposizioni, soprattutto in Inghilterra, poi il periodo di allontanamento dalla vita mondana, quello che dal 1965 lo vede ritirarsi dal sistema dell’arte per vivere e dipingere in solitudine quasi completa.

Proprio nell’abitazione che Pericle sceglie come dimora, Casa San Tomaso sul Monte Verità, è stato ritrovato nel 2016, in circostanze fortuite, il ricco patrimonio di lavori dell’artista, da lui stesso scrupolosamente ordinato prima di morire senza lasciare eredi. Sono emersi così quadri, disegni e centinaia di documenti inediti, tra cui scritti di ufologia e ricette omeopatiche, che costituiscono la summa del pensiero di Pericle nonché la testimonianza della sua poliedrica ed eccentrica personalità. A mancare all’appello sono i quadri figurativi degli esordi, e così non poteva essere altrimenti visto che nel 1959 l’artista decide di distruggerli nella loro totalità (risparmiando solo una natura morta) perché da lui considerati non più idonei a rappresentare la sua pittura.

Con il nucleo di opere rinvenuto ad Ascona è stato possibile avviare un progetto di studio, conservazione e valorizzazione del lavoro di Pericle (gestito dall’associazione no profit a lui intitolata) e dar vita a mostre che presentano al pubblico la sua produzione, a oggi ancora poco conosciuta. Tra queste c’è la prima retrospettiva elvetica dedicata all’artista, ospitata al MASI a Lugano e organizzata in collaborazione con l’Archivio Luigi Pericle e con il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona in occasione dei vent’anni dalla scomparsa del maestro svizzero.

Le opere esposte nella rassegna luganese ripercorrono la ricerca artistica di Pericle dagli anni Sessanta, quando il pittore inizia una nuova fase della sua produzione accostandosi alla corrente informale e alle tendenze dell’astrazione lirica (con cui, non a caso, spartisce il bisogno di trasmettere una concezione spirituale della realtà), fino agli anni Ottanta, quando incomincia ad abbandonare la pratica artistica per concentrarsi sulla stesura di un romanzo autobiografico e visionario che concluderà nel 1996.

Si tratta di lavori in cui sono spesso presenti chiari rimandi alle discipline studiate con passione da Pericle e che quindi, oltre a documentare le precise scelte stilistiche attuate dal pittore, risultano emblematiche del contesto speculativo in cui sono maturate.

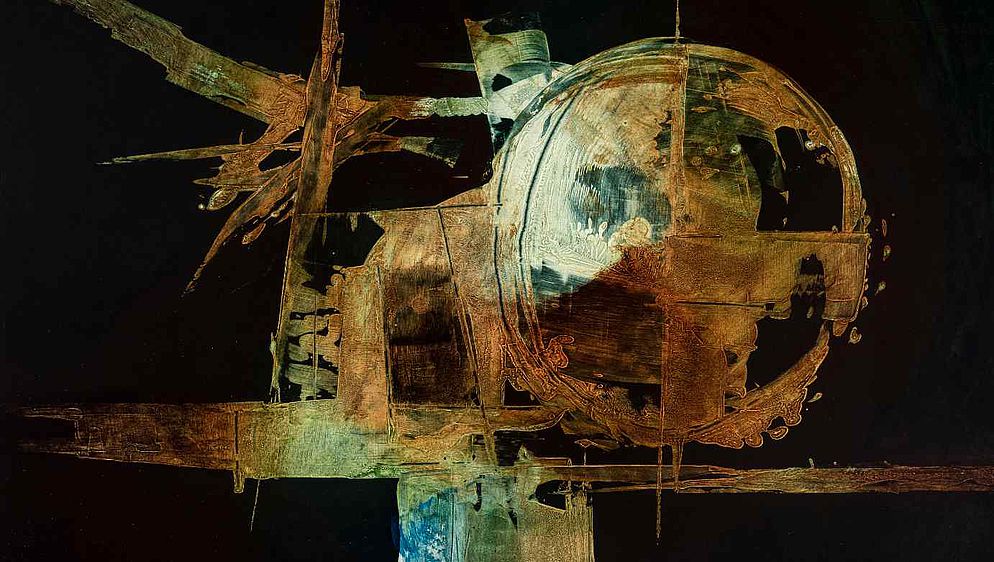

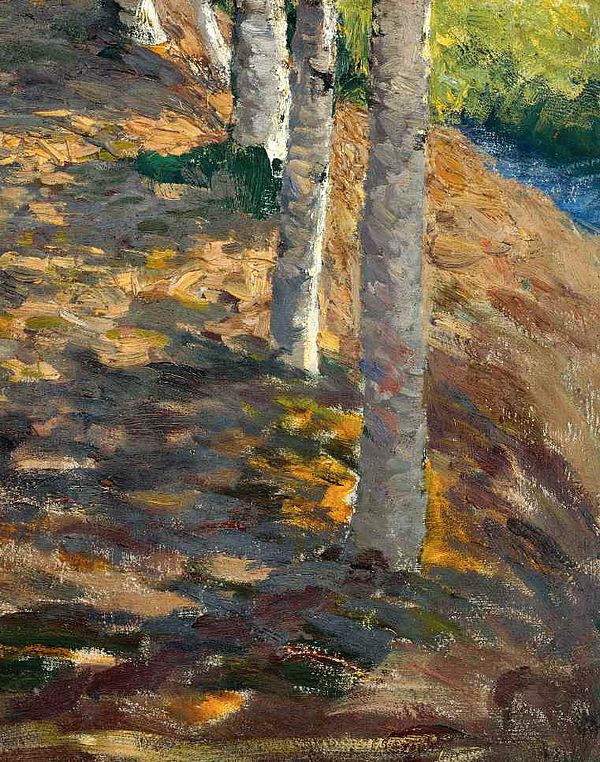

Questo è vero per le opere degli anni Sessanta, tele in cui l’artista, oltre a indagare a fondo la materia e il concetto di tridimensionalità, ricorre a una netta semplificazione formale utile a evocare la dimensione trascendentale dei suoi soggetti, evidenziata anche dalla scelta di intitolare i dipinti di questo periodo a un’entità superiore apponendovi sul retro la scritta Matri Dei dono dedit dedicavit. Ed è vero ancor di più per i lavori del decennio successivo, realizzati su un supporto di fibre di legno pressate per dar vita a rappresentazioni di architetture astratte, simboli, forme totemiche e profili di città legate ai miti che emergono dalla sovrapposizione di strati cromatici molto densi.

Interessante è poi la selezione di disegni esposta in mostra, chine su carta che mettono in evidenza le tante analogie tra l’attività di illustratore e quella di pittore, due ambiti che, sebbene l’artista abbia sempre voluto tenere separati tanto da firmare le opere appartenenti all’uno e all’altro con nomi differenti, rivelano il medesimo tratto marcato ed essenziale. Un tratto capace di generare immagini che si dissolvono verso l’astrazione e che tendono, come sempre nell’arte di Pericle, a superare gli angusti confini del mondo visibile.