Una Svizzera isolata, senza alleati, costretta a guardare a sé stessa e al suo passato per placare la pressione internazionale che chiedeva incessantemente di fare chiarezza sul ruolo avuto dal nostro Paese nel corso della seconda guerra mondiale. Vent’anni fa era questa la sfida con cui la Svizzera si trovò a dover fare i conti. Erano gli anni in cui (ri)emerse la vicenda degli averi ebraici in giacenza nelle banche svizzere e appartenuti alle vittime dell’Olocausto, con le organizzazioni ebraiche di tutto il mondo a chiedere a gran voce un risarcimento finanziario. Un capitolo cupo della nostra storia recente a cui se ne affiancarono di riflesso diversi altri. Si tornò a parlare e a indagare sull’oro che dalla Germania nazista finì nei forzieri bancari elvetici. E della politica avuta dal nostro Paese nei confronti di chi cercava un rifugio, in fuga dalla guerra e dalle atrocità del nazionalsocialismo. Una politica di accoglienza, è vero, ma anche di porte chiuse, con quella «J» che dopo un accordo tra Berlino e Berna fu stampata sui passaporti degli ebrei tedeschi. Per la Svizzera fu poi più facile respingerli.

Sono trascorsi soltanto vent’anni da quella vicenda degli averi ebraici e quel periodo appare oggi – diciamocelo – piuttosto lontano, quasi rimosso dalla memoria collettiva del nostro Paese. Per questo motivo l’Associazione ticinese degli insegnanti di storia ha deciso di tradurre e pubblicare un volume dello storico romando Pietro Boschetti. La Svizzera e la Seconda guerra mondiale nel rapporto Bergier, questo il titolo del libro che lo stesso Boschetti aveva pubblicato in francese nel 2010. Una pubblicazione che presenta e riassume le ricerche e i risultati ottenuti dalla Commissione Bergier, istituita nel 1996 dal governo e dal parlamento svizzeri proprio per far luce sul ruolo della Svizzera negli anni del secondo conflitto mondiale. Ma che cosa rimane oggi del lavoro di quella Commissione indipendente di esperti (CIE) guidata dalla storico Jean-François Bergier? Cosa resta ben delle undicimila pagine pubblicate in sei anni di lavori, finanziati con un credito di 22 milioni di franchi? Domande che abbiamo dapprima rivolto all’autore del volume, Pietro Boschetti.

«C’est une grande question – ci risponde lo storico romando – Dobbiamo distinguere due livelli. C’è l’aspetto della memoria e del dovere di tener viva la memoria di un Paese. Da questo punto di vista il lavoro della commissione Bergier è stato di grande importanza. Gli esperti hanno potuto accedere alle fonti primarie, per esempio ai documenti delle banche e delle industrie svizzere. Per permettere le loro ricerche è addirittura stato sospeso il segreto bancario, cosa impensabile in quegli anni. Tutto questo per avere una visione seria sull’attitudine avuta dalla Svizzera nel corso del secondo conflitto mondiale. Senza però voler apportare un giudizio, perché non è compito degli storici issarsi a giudici della storia. Fu un lavoro straordinario, per la qualità delle ricerche svolte e per la quantità degli ambiti analizzati». Le undicimila pagine pubblicate dalla Commissione, suddivise in 25 volumi, furono poi riassunte in un rapporto finale pubblicato nel 2002. Nelle conclusioni di questo rapporto si possono leggere frasi come queste: «Nel 1942 le autorità chiusero le frontiere in un momento cruciale, quando ragioni geografiche fecero della Svizzera l’ultima speranza di salvezza per molte persone in pericolo; esse rifiutarono pure di includere figli di ebrei fra i bambini accolti temporaneamente»; oppure, per quanto riguarda gli averi ebraici in giacenza in Svizzera e la loro restituzione ai sopravvissuti o ai loro famigliari «i banchieri videro il problema, ma si opposero a lungo con successo ad ogni tentativo di trovare una soluzione globale»; oppure sull’accusa rivolta alla Svizzera di aver contribuito a prolungare la guerra la CIE replica in questo modo «né forniture di armamenti, né il finanziamento di materie prime strategiche ebbero il tangibile effetto di prolungare la guerra. La CIE non ha trovato nessuna prova in questo senso».

Questo immenso lavoro e le conclusioni che ne sono scaturite provocarono da subito una reazione di fastidio, se non di rigetto, in una buona parte del mondo politico svizzero. «E questo è il secondo livello, l’altro aspetto legato agli effetti e alle reazioni avute nel Paese in relazione alle ricerche svolte dalla Commissione – sottolinea lo storico Pietro Boschetti – E qui bisogna dire che non appena il rapporto conclusivo fu pubblicato, il primo riflesso è stato quello di dimenticare il lavoro svolto dalla CIE. C’è stata molta fretta nel voler voltare pagina, affinché non se ne parlasse più. Le autorità hanno fatto tutto il possibile per dimenticare il rapporto Bergier». Una constatazione condivisa da uno dei membri della stessa CIE, lo storico Georg Kreis.

«L’interesse iniziale per le nostre ricerche era molto alto, ma è andato via via calando, e questo già nel corso del nostro lavoro. Questo anche perché le banche avevano nel frattempo trovato un accordo per il risarcimento delle vittime dell’Olocausto e dei loro eredi. Non appena pubblicammo il nostro rapporto ci furono forti reazioni contrarie, quasi a voler tentare di correggere la nuova visione che il nostro lavoro portava sulla Svizzera e sul ruolo nel corso del secondo conflitto mondiale». Non più dunque soltanto l’immagine e il racconto di un piccolo Paese neutrale, che unendo le forze era riuscito a difendersi e anche a evitare una possibile invasione nazista.

Il rapporto Bergier tracciò anche un altro ritratto della Svizzera, documentando i compromessi a cui diversi settori del paese erano scesi con il regime nazionalsocialista. «Riparare al danno significa pure ricordare, questo la Svizzera lo deve alle vittime – si legge ancora nella conclusione del rapporto finale della CIE – ma la riparazione rappresenta soprattutto un servizio alla comunità: alla società elvetica che deve conoscere la sua storia per portarne appieno la responsabilità, e alla comunità internazionale, che era in diritto di porre domande alla Svizzera e che lo fece con determinazione». «Credo che a medio e a lungo termine – fa notare Georg Kreis – il lavoro della Commissione continuerà ad avere effetti. Molto dipenderà dall’interesse che si vorrà avere per la storia e per il rapporto della nostra Commissione. In fondo basta solo volerlo».

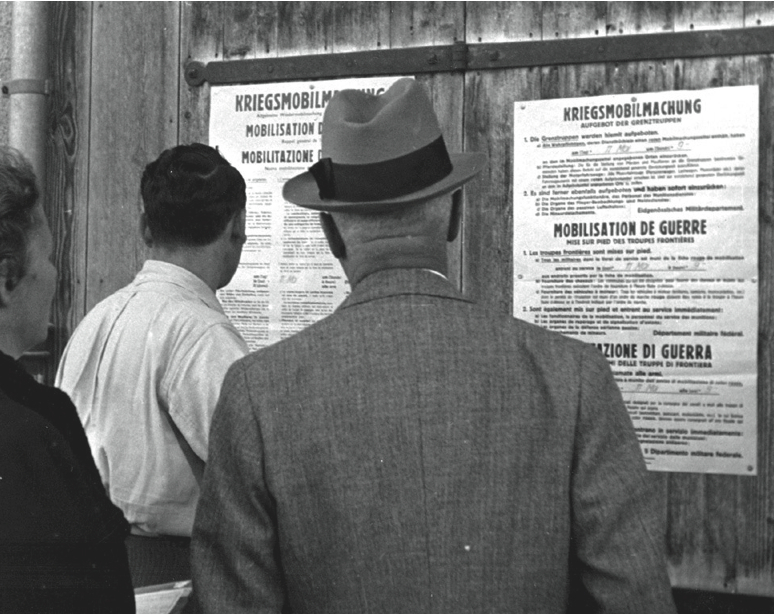

Uno sforzo in questo senso è dato proprio dal volume dell’Associazione ticinese degli insegnanti di storia che si compone di una traduzione del libro di Pietro Boschetti, con l’aggiunta in particolare di una postfazione dello stesso Kreis e di un capitolo dedicato alla «storia per immagini», per documentare anche con delle fotografie dell’epoca gli anni del secondo conflitto mondiale, visto dalla Svizzera. Tutto questo per continuare a tener viva la memoria del nostro Paese. Con sullo sfondo anche lo storico discorso al parlamento dell’allora presidente della Confederazione Kaspar Villiger, nel 1995, cinquant’anni dopo la fine della guerra. «Il Consiglio federale si rammarica profondamente e si scusa per quanto successo. Nella consapevolezza che un simile fallimento è di per sé non scusabile».