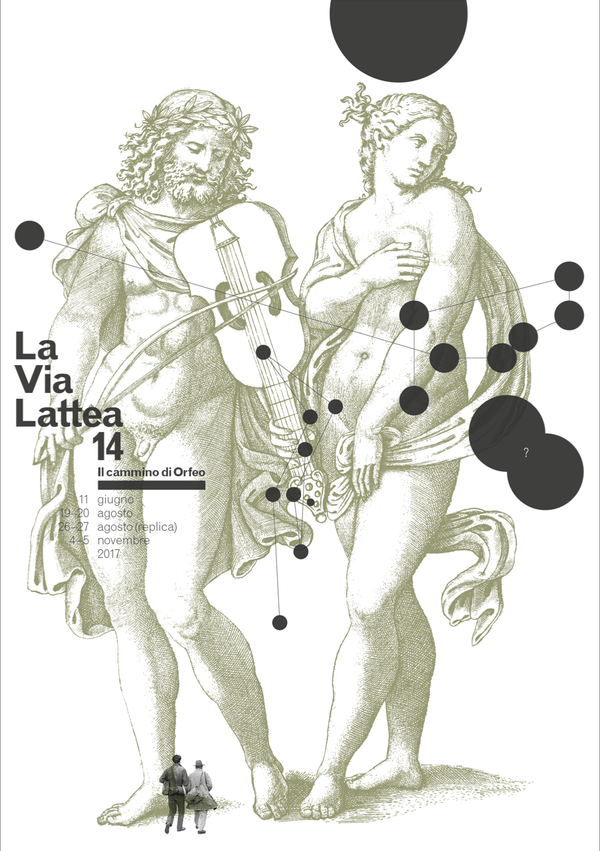

Nel 450esimo della nascita di Claudio Monteverdi, il Pellegrinaggio delle arti della Via Lattea seguirà il mito di Orfeo, il 19 e 20 agosto (con replica il 26 e 27), per proporre al Viandante musica e teatro dal Rinascimento alla contemporaneità. Si torna nel Parco delle Gole della Breggia, tra Morbio Inferiore e Castel San Pietro, e ci sarà un Epilogo, a Venezia, il 4 e 5 novembre, per la prima assoluta della radio-opera Il cammino di Orfeo. Il compositore ticinese Mario Pagliarani, cui si deve il concetto della fortunata invenzione artistica della Via Lattea, giunta alla 14. edizione, ci orienta su alcune sue scelte

Il fascino del mito di Orfeo, la passione per la musica di Monteverdi e, a portata di mano, due scenari straordinari come il Parco delle Gole della Breggia e Venezia, devono aver rappresentato una tentazione irresistibile. Un sogno diventato realtà?

Sì, anche se non è stato facile. Abbiamo dovuto immaginare un progetto ecologico-musicale adattando le esigenze artistiche a quelle di protezione naturalistica del Parco. Il dialogo che è nato rientra nello spirito della Via Lattea e ha richiesto una collaborazione lunga e intensa con la direzione del Parco. Nelle gallerie di estrazione del biancone, per fare un esempio, vivono specie di pipistrelli uniche in Svizzera, che vanno disturbate il meno possibile. Gli ambienti suggestivi ed evocativi del Parco costituiscono dei «set» ideali per accogliere il mito di Orfeo: nelle gallerie ho subito visto il regno degli Inferi, l’Ade dove discende Orfeo alla ricerca di Euridice, e, quanto è rimasto dell’immenso magazzino dei materiali, oggi testimonianza di archeologia industriale, è diventato ai miei occhi un «tempio greco», ideale per immaginare l’apoteosi finale di Orfeo. E poi è sempre emozionante tornare in altri luoghi incantevoli del Parco, tra i quali la Chiesa Rossa, sia per la bellezza architettonica, sia per la qualità acustica: la prima giornata, che inizierà con il suono gioioso della Civica Filarmonica di Mendrisio e con il personaggio de La Musica che Monteverdi convoca all’inizio del suo Orfeo, si concluderà in serata proprio nella Chiesa Rossa, sulle note meste della Messaggera che annuncia la morte di Euridice. Per quanto riguarda l’Epilogo a Venezia, invece, non si tratta ancora della realizzazione di un sogno, perché il sogno vero è quello di fare, chissà quando, una Via Lattea tutta nella Serenissima. Questo è solo un primo passo. A Venezia Monteverdi visse e vi è sepolto. E sul Canale della Giudecca, Palazzo Trevisan, dove ha sede il Consolato svizzero, ospita una sede di Pro Helvetia: qui presenteremo durante l’Epilogo la prima assoluta della radio-opera Il cammino di Orfeo prodotta in collaborazione con RSI Rete Due.

Si scoprirà un Orfeo poliedrico. Come sarà declinato musicalmente il mito?

La rappresentazione avverrà, inseguendo un’unità narrativa, attraverso una pluralità di linguaggi e di stili, oltre che di sonorità molteplici, dalla banda agli strumenti antichi, dalle voci alle chitarre elettriche, partendo dal Seicento per arrivare al giorno d’oggi. Vorrei far vivere ai nostri «Viandanti» un’esperienza totale, che coinvolga corpo e mente. Pur mantenendo la propria identità, la Via Lattea di anno in anno si trasforma. Stavolta si entra in una dimensione ancora nuova, quella dell’opera-avventura da vivere con tutti i sensi. Attendo io stesso con molta curiosità gli interventi della banda all’inizio e alla fine di ogni Movimento, che rievocano la coralità della tragedia greca e l’episodio finale ambientato nel magazzino-tempio dell’ex cementificio, dove si rappresenterà musicalmente il delirio di Orfeo per la perdita di Euridice, con le voci amplificate di Teo e Ciro Aroni e i suoni distorti delle chitarre elettriche di Luca e Roberto Pianca.

Il pellegrino vivrà anche incontri con compositori contemporanei per l’ascolto di prime esecuzioni.

Per la prima volta riusciamo a proporre quattro prime esecuzioni inserite nella drammaturgia del percorso. Una scelta che richiede coraggio, anche per l’impegno finanziario, ma penso che la Via Lattea debba proseguire in questa direzione, perché vuole essere un cantiere vivo, aperto sul presente. Tre prime esecuzioni riguardano la ri-composizione di brani dell’inizio del Seicento (ndr. da L’Euridice di Jacopo Peri, 1600, e da L’Euridice di Giulio Caccini, 1602), di cui viene mantenuta la parte del canto mentre viene reinventata quella strumentale. La prima dell’argentino Erik Oña, al Prato delle Streghe, è tratta da L’Euridice di Peri, ed esprime la gioia di Orfeo alla vigilia delle nozze con Euridice; la seconda, della franco-svizzera Claire-Mélanie Sinnhuber, lungo il sentiero nel bosco, è la versione di Caccini dell’annuncio della morte di Euridice; la terza, da me composta, è il canto disperato di Orfeo all’ingresso degli Inferi, che implora Plutone e verrà eseguita nel Frantoio dell’ex cementificio. La quarta opera nuova in programma costituisce uno dei momenti clou della Via Lattea. Il testo di Alessandro Striggio (1607) per il «Coro delle Baccanti», previsto a conclusione della prima rappresentazione de L’Orfeo di Monteverdi e di cui purtroppo è andata persa la musica originale, rivivrà grazie alla nuova partitura dello svizzero Beat Furrer, uno dei maggiori compositori viventi. Le sei voci femminili dell’ensemble Vox Altera impersonificheranno le Baccanti all’interno di un luogo molto particolare, ossia la galleria stradale di accesso al Parco, a Balerna. È la versione tragica del mito, con Orfeo che finisce squartato dalle Baccanti. Il Viandante assisterà poi anche al finale lieto, la versione barocca dell’apoteosi di Orfeo, al «tempio greco», immaginata da Striggio nella seconda versione de L’Orfeo di Monteverdi, e poi ancora ad un terzo finale, dissacrante, il celeberrimo Can-can da Orfée aux Enfers di Jacques Offenbach, intonato dalla Civica Filarmonica di Mendrisio diretta da Carlo Balmelli, per finire in allegria!