Probabilmente quando Igor Stravinsky e Charles-Ferdinand Ramuz si accinsero a dar vita all’Histoire du Soldat non immaginavano di creare un’opera destinata a riprodursi a distanza di anni con frequenza sulle scene. La motivazione della scelta di un teatro da camera (anzi di un teatro di fiera che pretendeva di fare a meno addirittura del consueto spazio scenico) si richiamava allo stato di necessità che nel 1918, a guerra non ancora conclusa, teneva il musicista relegato in Svizzera durante la paralisi internazionale della vita musicale e dello spettacolo.

I Ballets russes di Djagilev, per i quali Stravinsky aveva composto i suoi primi capolavori, avevano sospeso la loro attività e nulla lasciava presagire una ripresa. Perché allora non fare di necessità virtù, perché non scrivere qualcosa che potesse fare a meno di una grande sala, di grandi mezzi e di un vasto pubblico? In attesa che le circostanze permettessero la ripresa del normale corso degli eventi (quindi anche dei concerti e degli spettacoli) un teatro in miniatura, di piazza, economico, poteva costituire un’operazione transitoria e addirittura rivelarsi un affare per artisti disoccupati com’erano allora il musicista e il librettista.

L’esperimento in verità dimostrò proprio il contrario. Messa in scena nel settembre del 1918 a Losanna sotto la direzione di Ernest Ansermet a capo di una minuscola compagnia composta da svizzeri e da artisti rifugiati in Svizzera, L’Histoire du Soldat dovette in pratica fermarsi alla prima rappresentazione. Il teatro ambulante e la sua troupe non riuscirono ad andare oltre la prima tappa. Proprio come la pandemia del coronavirus oggi, la grippe spagnola che cominciava a imperversare scoraggiò l’organizzazione della tournée, mentre, a guerra conclusa, disordini sociali e perfino avvisaglie rivoluzionarie affacciatisi nei paesi vicini ne ostacolarono il tentativo di esportazione fuori dei confini svizzeri.

Solo a partire dall’ultimo dopoguerra L’Histoire du Soldat ha ricominciato a circolare, vuoi per la modernità dell’assetto teatrale coincidente con i principi estetici acquisiti dalle compagnie dedite alla ricerca che della sintesi e della stilizzazione usano fare lo scopo preminente, vuoi per la pratica comodità di un allestimento economicamente sostenibile e facilmente decentrabile anche in luoghi privi di attrezzature.

A questo punto molto ci sarebbe da dire su questo capolavoro stravinskiano che, nei termini minimali in cui è stato concepito, si presenta come la quintessenza del suo primo stile. Il compositore creò un intreccio basato su due racconti ispirati vagamente al mito di Faust (Il soldato disertore e il diavolo e Un soldato libera la principessa), tratti da una raccolta di fiabe popolari russe di Aleksandr Nikolaevič Afanas’ev, pubblicata fra il 1855 e il 1864.

Al di là del significato quale approfondimento dell’esperienza russa del suo autore (peraltro tipica del russo cosmopolita aperto a ogni forma di contaminazione da parte di suggestioni estranee evidenti, musicalmente parlando, nel tango, nel valzer, nel ragtime e nel corale presi a modello per gli interventi strumentali), l’opera è significativa come ripensamento della funzionalità della musica, intesa come musica di scena. Non si tratta infatti di teatro operistico e nemmeno in fondo di teatro di prosa con musiche di commento relegate in sottofondo com’era uso nel teatro ottocentesco.

Per molti versi L’Histoire du Soldat è anticipata da Renard, benché inscenato dai Ballets Russes all’Opéra di Parigi anni dopo (il 18 maggio 1922, con la coreografia di Bronislava Nižinskaja, le scene di Michail Fëdorovič Larionov e la direzione di Ernest Ansermet). Pure composto nel periodo svizzero tra il 1915 e il 1916 (anch’esso tratto da racconti russi di Afanas’ev ma in versione francese pure curata da Charles-Ferdinand Ramuz) era il risultato di un incarico ricevuto dalla Principessa Edmond de Polignac. Esso fu pure pensato dal compositore per un teatrino ambulante (trétaux), interpretato da clown, danzatori o acrobati con l’orchestra sullo sfondo (in secondo piano).

Quasi un decennio prima di Bertolt Brecht Stravinsky concepì quindi l’idea di un teatro basato su funzioni distinte e complementari con il testo primeggiante laddove è necessario il suo intervento, con la musica chiamata in causa nel momento in cui può farsi rappresentazione, senza dimenticare la danza (assente nella concezione brechtiana) sicuramente per gli inevitabili agganci col fantastico che comportava, ma che nel mondo stravinskiano (nella sua capacità di richiamarsi a un rituale originario) assume il ruolo universale di archetipo. Per queste sue indicazioni fondamentali e moderne, non ancora superate da concezione altrettanto radicale, si spiega la fortuna rimasta intatta nel tempo dell’Histoire du Soldat.

Le presenze di Stravinsky a Lugano

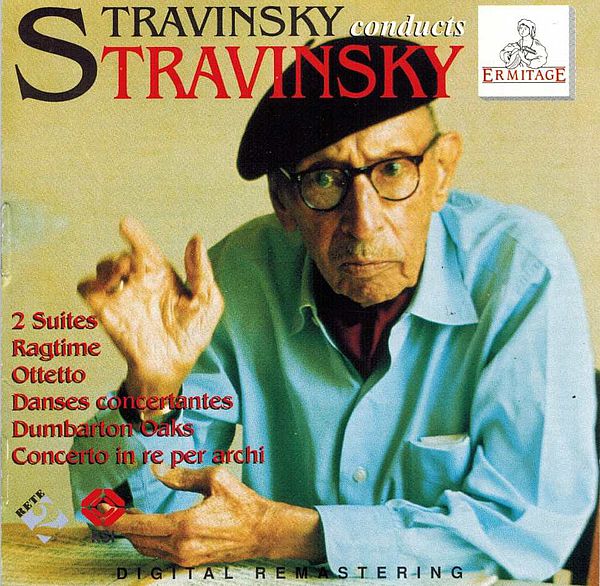

Stravinsky fu due volte a Lugano nell’ambito dei Giovedì musicali, alla testa dell’Orchestra della Radio della Svizzera italiana: il 29 aprile 1954, con un programma di musiche sue in cui figurava la prima esecuzione svizzera del suo Settimino (composto l’anno prima), e il 28 aprile 1955 in un secondo concerto che praticamente completava la presentazione delle sue opere per piccola orchestra. Una sintesi di questi programmi è stata edita in un CD della casa Ermitage nel 1995.

«Azione», 6 maggio 1954, p. 6 (Angelo Barvas)

«Il pubblico distinto che affollava il teatro rimase sorpreso d’ammirazione dell’inatteso e più tipico linguaggio musicale dei nostri tempi e scattò in interminabili ovazioni all’indirizzo del grande musicista il quale ne faceva merito alla sua orchestra: «sua» perché quella sera la nostra radiorchestra, innanzi alla personalità del compositore ed il fulgore della esecuzione, apparve come trasfigurata».

«Giornale del popolo» 3 maggio 1954, p. 2 (ali)

«La serata è stata un vero trionfo. Strawinski è stato chiamato ripetutamente alla ribalta e le manifestazioni d’ammirazione hanno assunto, talvolta, il carattere di autentico «tifo». Fra gli spettatori non c’era solo quello che le cronache mondane chiamano il «pubblico distinto» – chissà poi perché! – ma anche gente di modesta condizione. E noi crediamo che sia proprio questa gente semplice, ma, per abitudini di vita modesta, alle evasioni nella libera natura, che meglio di tutti possa comprendere e ammirare Stravinski.

[…] Tenere assieme queste note, che potrebbero per disattenzione o altro, andare anche per proprio conto, creando il caos, è la principale fatica del direttore d’orchestra. Che lo sforzo non sia lieve l’abbiamo potuto misurare dal volto di Stravinsky che al termine di ogni pezzo appariva disfatto».

«Azione», 5 maggio 1955 (Vinicio Salati), p. 6

«Serata trionfale e memorabile di un pubblico distinto, che gremiva il Teatro del Kursaal di Lugano, manifestando il suo più vivo entusiasmo in prolungate e frenetiche ovazioni.

[…] Va notato inoltre il particolare elogio fatto da Strawinsky al violinista Luis Gay des Combes che superò se stesso negli assoli dell’Apollon Musagète. Anche agli otto esecutori dell’Ottetto apparsi impareggiabili virtuosi, l’autore manifestò il suo più vivo consenso e sincero plauso».

Di questa presenza prestigiosa Otmar Nussio, allora direttore della Radiorchestra e organizzatore dei Giovedì musicali, parla nella sua autobiografia:

«Da un lato si dimostrava impaziente nello spiegare i suoi ritmi complicati, dall’altro la sua tecnica direttoriale era troppo difettosa per riuscire comprensibile di primo acchito. Io avevo preparato con l’orchestra i pezzi dello Stravinsky con la massima esattezza e coscienziosità, senza risparmiare né tempo né energie. Ma quando arrivò lui e iniziò le prove, invece di migliorare, la situazione sfociò in momenti caotici.

[…] d’improvviso si arrestò e ordinò: «Il programma stabilito è troppo lungo: bisogna sopprimere Dumbarton Oaks e il Settimino». […] Togliere dal programma l’una o l’altra opera sarebbe stato senz’altro interpretato come una insufficienza da parte nostra di fronte alle note difficoltà di esecuzione dei diversi pezzi. Mi mantenni calmo e, dominando la mia agitazione interiore, dissi al maestro che «la sua volontà sarebbe stato senz’altro rispettata». Poi, così, come se fosse un mio piccolo desiderio personale, aggiunsi: «Però Le sarei grato, maestro, se domani avesse la cortesia di provare con l’orchestra i due pezzi che vuole sopprimere, essendo mia intenzione eseguirli spesso, sia qui che all’estero. Mi interesserebbe sapere se lei è d’accordo con i tempi e l’interpretazione che ho dato alle sue musiche».

Stravinsky emise un grugnito che significava un debole consenso, dopo di che m’accomiatai dandogli appuntamento per venirlo a prendere l’indomani mattina con la macchina.

Quando lo rividi l’umor nero ancor perdurava. Arrivati allo studio vi fu la solita presentazione all’orchestra con il solito benvenuto da parte dei musicisti. A questi avevo già fatto pervenire la notizia del pericolo che su di noi incombeva, pregandoli di darsi la massima fatica onde distogliere il maestro da un proponimento che avrebbe certamente nuociuto altamente alla nostra reputazione. Sul podio direttoriale stava già aperta la partitura di Dumbarton Oaks. Stravinsky cominciò a dirigere. Man mano che la lettura procedeva, il volto del maestro vieppiù si spianava. Alla fine del pezzo, raggiante e felice esclamò: «Mais ça va très bien: il faut absolument le jouer». Gli ricordai ancora il Settimino. Per un attimo il suo viso si rabbuiò, ma poi borbottò fra i denti: «Bon, on va essayer aussi ça».

Come già il Dumbarton Oaks, anche il Settimino lo soddisfece completamente, cosicché tirai un bel sospirone di sollievo e mi rallegrai» (Otmar Nussio, una vita «tutta suoni e fortuna», a cura di Tania Giudicetti Lovaldi, Armando Dadò editore, Locarno 2011, pp. 224-225).