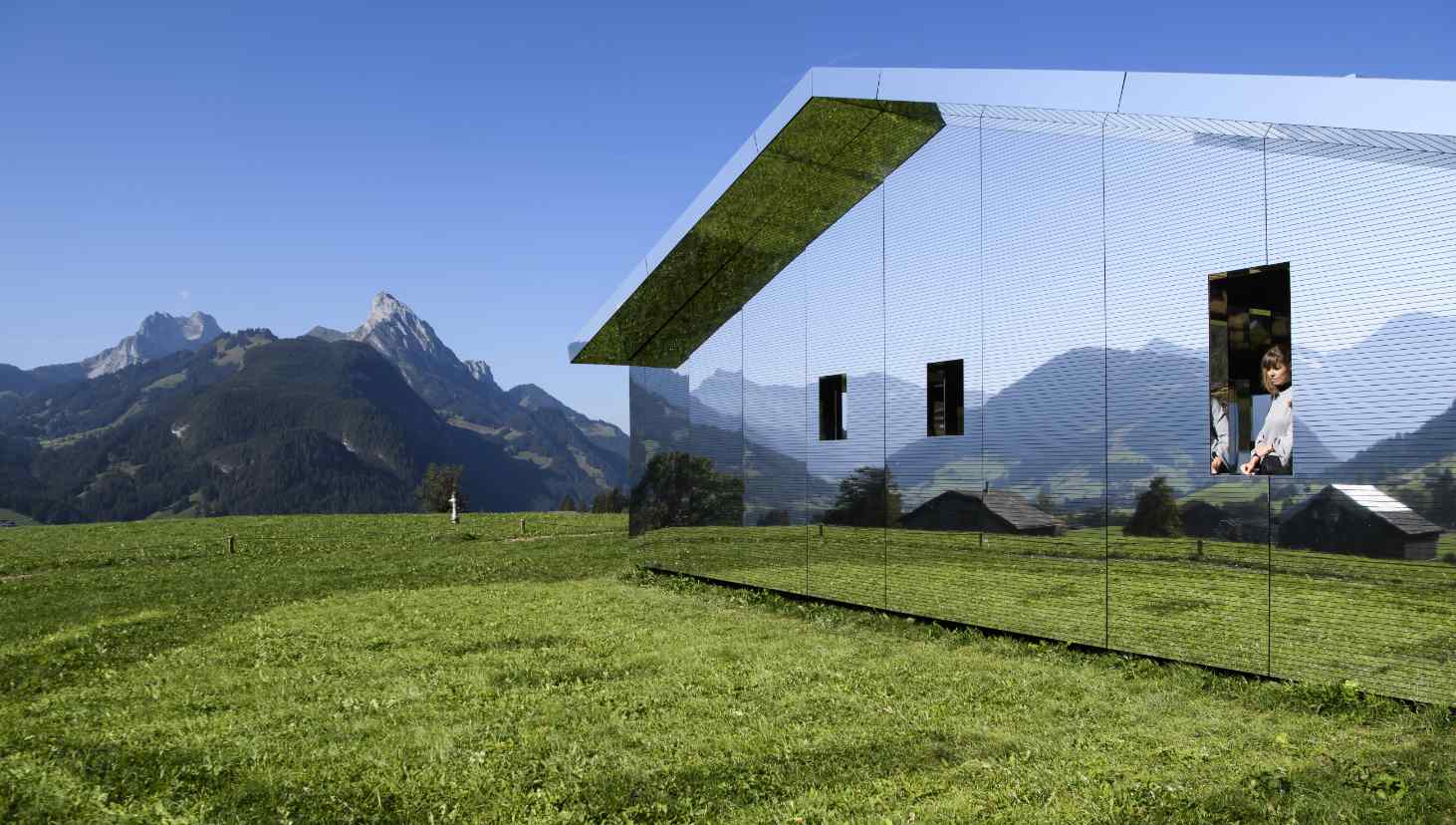

Mai la scelta di collocare opere d’arte in ampi spazi aperti è stata più indovinata. Visibili senza problemi di sovraffollamento, sfuggono a qualsiasi restrizione e sono la conferma che l’arte è una presenza per noi immanente, che ci accompagna in qualsiasi situazione. A qualche chilometro dall’abitato di Gstaad, per due anni è stata visibile l’opera Mirage dell’artista statunitense Doug Aitken. Un edificio interamente coperto da specchi, circondato dai prati, a poca distanza dalle fattorie circostanti. Solo il pavimento è ricoperto da legno, così da facilitare la visita degli spazi interni, perché anche qui gli specchi creano un effetto caleidoscopio di continuo rimando delle immagini riflesse.

Aitken, insignito del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 1999, non è nuovo alla riflessione sull’architettura. Qui la forma dell’edificio – a un solo piano, con tetto a doppio spiovente con comignolo, finestre rettangolari e veranda laterale – condensa gli elementi della casa di periferia americana. La «ranch style house» si diffonde nell’intero Paese nel periodo del boom economico e demografico, fra la fine degli anni Quaranta e gli anni Sessanta. Se inizialmente il modello si rifaceva alle idee di funzionalità di Frank Lloyd Wright e allo sforzo di quest’ultimo per rendere l’architettura un elemento coerente con il paesaggio, in seguito viene ampiamente travisato e adoperato soprattutto in forza della sua semplicità di realizzazione.

L’autore certo ambisce a suscitare quel senso di straniamento che deriva dal vedere questa forma, prototipo dell’urbanizzazione sistematica, in un ambiente tanto rarefatto e lontano come quello della campagna bernese. Lo conferma l’idea del miraggio, illusione ottica a cui accenna il titolo, e anche la precedente versione dell’opera, che era stata collocata nel deserto fuori da Palm Springs, in California. L’utilizzo della superficie specchiante trasforma quest’opera in quella che l’autore definisce «la somma del paesaggio attorno ad essa… che cambia forma, quasi alla maniera di un camaleonte», assumendo di volta in volta le sembianze che le stagioni conferiscono al territorio, dai bagliori della campagna innevata ai colori dei prati estivi.

Lo specchio, d’altra parte, è una superficie che l’arte contemporanea ha utilizzato di frequente. Nelle diverse epoche ha assunto di volta in volta significati diversi. Soprattutto nell’antichità – quando la sua fabbricazione presupponeva un sapere tecnico molto sviluppato e il suo valore era altissimo – quest’oggetto assumeva la capacità quasi sovrannaturale di mostrare l’anima di chi vi fosse riflesso. Oggi è un oggetto quasi banale, nella misura in cui è fin troppo normale poter osservare la nostra figura.

Eppure gli artisti continuano a coglierne le possibilità. Un caso ormai storicizzato sono i «Quadri specchianti» che nei primi anni Sessanta valsero la fama internazionale a Michelangelo Pistoletto, tra i massimi esponenti dell’Arte povera: superfici che includono direttamente nell’opera anche l’osservatore e sulle quali l’autore interviene riportando immagini fotografiche, anche a grandezza naturale, moltiplicando quindi la possibilità dell’opera di rappresentare il contesto mutevole che la circonda.

L’americana Joan Jonas, pochi anni più tardi, introduce invece lo specchio quale elemento della body art e della performance, utilizzandolo come strumento per indagare il coinvolgimento e le contraddittorie reazioni del pubblico davanti all’azione artistica dal vivo.

L’utilizzo della superficie riflettente quale medium strutturale per creare environment si deve invece all’artista concettuale Dan Graham, anch’egli strettamente concentrato sui temi dell’architettura. Nelle sue opere predilige l’uso di specchi semiriflettenti – o falsi specchi – che al contempo lasciano passare e trattengono le immagini, mostrano e nascondono.

Più recente è l’esperienza di Anish Kapoor che nelle sue sculture specchianti ha usato la capacità riflettente dello specchio specialmente in connessione al concetto di anamorfosi, illusione per la quale le parti di una forma sono progettate per essere dislocate e poi riassemblate dall’occhio umano. L’immagine quindi muta pur nella più completa permanenza dello stato di fatto. Già Lacan si era soffermato su questo fenomeno ottico, identificandolo come una struttura esemplare per i meccanismi tramite i quali un’opera d’arte seduce e attrae lo spettatore. È quindi proprio nel tentativo di sciogliere l’interrogativo creato da quest’illusione, da questo miraggio, mentre tentiamo di comprendere l’opera, che il nostro sguardo rimane affascinato e forse intrappolato.