Non gli piaceva Pasolini perché lo considerava un predicatore. Non amava i «maîtres à penser», tanto meno «le astrazioncelle che dai maestri passano ai discepoli cretini: i cretini con le idee sono terribili». Il suo modello era l’intellettuale che definiva «equicontrastante», tipo il suo amico Goffredo Parise, rappresentante di quegli scrittori che «si fanno un po’ in là» per guardare il mondo di sbieco. A quella schiera appartenevano anche Orwell, Camus e pochi altri. Aveva un’ironia morbida e insieme tagliente, Raffaele La Capria, per gli amici Dudù o Duddù, napoletano di media borghesia, diffidente della «napoletaneria» esibita, via via cartolina illustrata, caricatura della indolenza e della furbizia, fiction criminale.

La Capria era uno scrittore delle sfumature. «Viviamo in una città che ti ferisce a morte, o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme», ha scritto nel suo romanzo più noto, uno dei capolavori del secolo scorso, Ferito a morte, che nel 1961 produsse scandalo e irritazione, per la sua vena apparentemente scanzonata e invece impietosa sulla borghesia napoletana. Era in gran parte il racconto di una giornata, come l’Ulisse di Joyce, una «Bella Giornata» estiva vissuta da una schiera di vitelloni che inseguono una giovinezza fugace, bighellonando tra pettegolezzi, scherzi, battute, in attesa di sistemarsi con qualche ricca ereditiera. Tra questi amici, «gente che parla, parla, spesso anche a sproposito», c’è Massimo che si prepara a lasciare la città (la sua «Foresta Vergine») e a stabilirsi a Roma per ragioni di lavoro. Quel che conta è però che il tutto, la malinconia come la denuncia, si offre al lettore con la grazia di uno stile unico, una «scrittura di percezione» alimentata dalla passione per Faulkner. Il risultato di tanti libri di La Capria è una lievità miracolosa, per esempio quella di Fiori giapponesi, del 1979, una raccolta di piccoli racconti perfetti, trame, frammenti. Scrive Silvio Perrella, suo critico principe, che i libri di La Capria tracciano non solo un’autobiografia dell’autore ma anche un’«autobiografia delle forme letterarie». Il che comprende anche quei particolarissimi saggi critici e civili, comunque discorsivi, che sono L’armonia perduta.

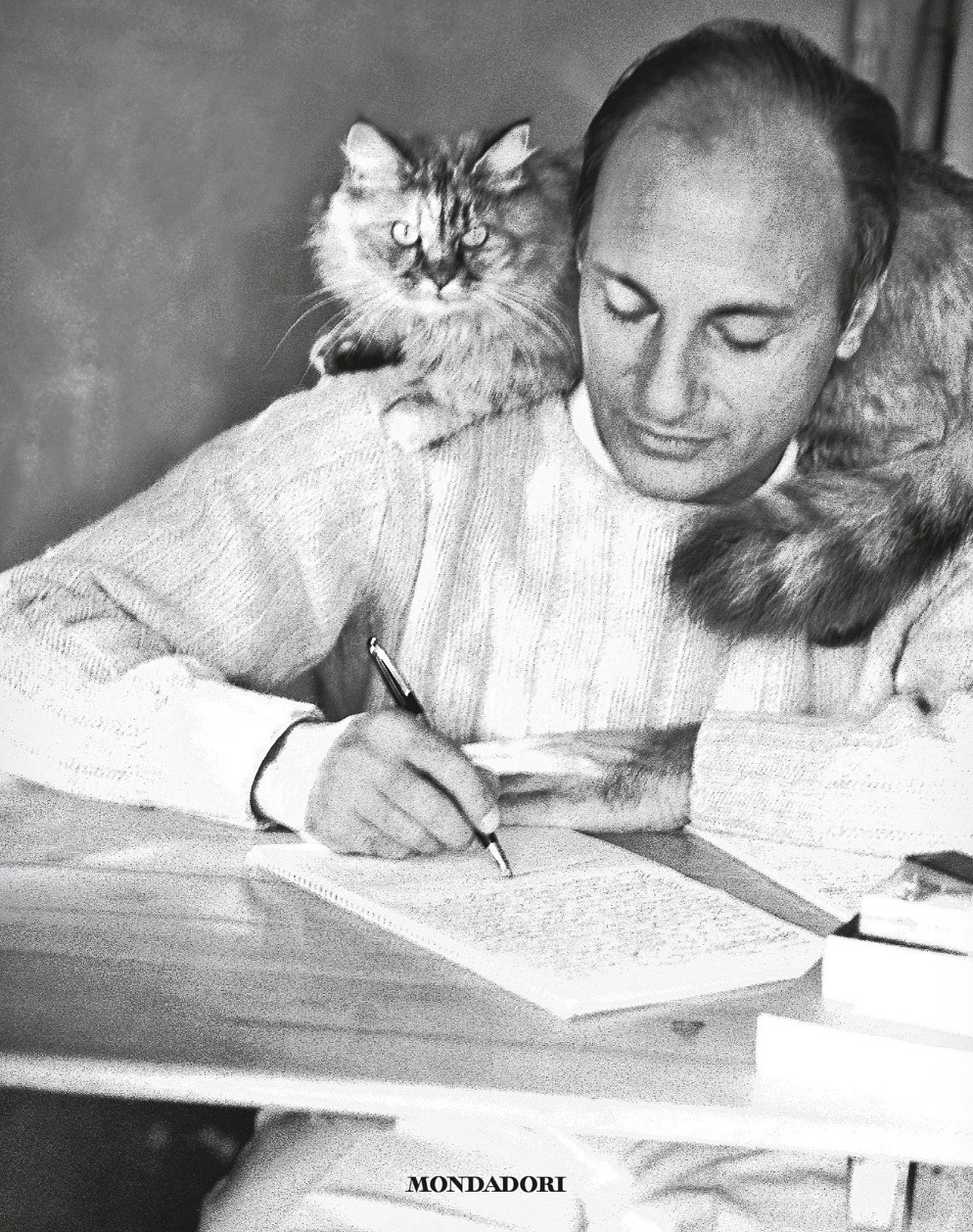

Nato nel 1922 – l’anno di Fenoglio, Pasolini, Meneghello, Manganelli, Bianciardi – Raffaele La Capria è morto quasi centenario a Roma, dove aveva vissuto gran parte della sua vita, sposato in seconde nozze con l’attrice Ilaria Occhini, con la quale visse in un attico prestigioso, quello di Palazzo Grazioli, a Roma, a fianco del Pantheon. Anche La Capria si sarebbe impegnato nel cinema, a partire dalla sceneggiatura de Le mani sulla città di Francesco Rosi, ma è stata la letteratura il suo campo d’azione: sin da quando cominciò a scrivere per giornali e riviste, come Il «Mondo» e «Tempo presente», il mensile di Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte. Prima ancora, aveva fondato una «rivistina», «Sud», con alcuni amici napoletani, Antonio Ghirelli, Anna Maria Ortese, Giuseppe Patroni Griffi, liberali di sinistra che non piacevano al Partito comunista.

È stato autore di una ventina di libri, non tanti per uno che ha vissuto un secolo intero, non è stato un narratore puro e tanto meno un romanziere, non un saggista nel senso tradizionale, non un elzevirista, aveva sempre una voce sua, una «cantilena sommessa, inerme, commessa, irritata, strafottente…» (gli aggettivi sono di Cesare Garboli), che scrivesse di senso comune, di identità italiana, dello stile ideale della scrittura, lo «stile dell’anatra» che agita forsennatamente le zampette sott’acqua ma in superficie scivola liscia e senza sforzo.