Sono stati usati molti aggettivi in occasione della morte di Eugenio Scalfari la scorsa settimana. Sono state elencate le sue imprese editoriali (ha creato il settimanale «l’Espresso» nel 1955 e il quotidiano «la Repubblica» nel 1976), sono stati innalzati (giusti) inni al suo talento di commentatore coraggioso e di analista politico, sono state ricordate le svolte politiche (fascista da giovane, monarchico, liberale, radicale, socialista, berlingueriano, martiniano, papista bergogliano eccetera). Sono state cantate le lodi del pensatore-filosofo illuminista (appassionato di Diderot e timoroso dei «barbari» alle porte) e poi nietzschiano, dell’ateo che rifletteva sulla morte e sull’aldilà, dell’autore di romanzi e poesie celebrato come classico in un volume dei «Meridiani». Sono state ricordate le amicizie (quella giovanile con Calvino), le sue inchieste sulla «razza padrona», le tappe dell’epopea politico-giudiziaria contro Berlusconi.

A chi l’ha visto lavorare ogni giorno dall’interno del suo giornale appariva come un sovrano democratico. Ascoltava tutti, si interessava a ogni opinione e decideva lui prendendosene la responsabilità, come i veri capi carismatici. Come ogni sovrano illuminato, non poteva fare a meno della corte, che incantava con il suo fascino altero e ironico. La caratteristica che Eugenio Scalfari condivideva con un altro «principe» della cultura italiana, Giulio Einaudi, era la capacità di scegliere i suoi collaboratori. Einaudi scelse gente come Cesare Pavese, Italo Calvino e Giulio Bollati; Scalfari, fondando «la Repubblica» nel 1976, arruolò via via giornalisti di primissimo ordine come Mario Pirani, Andrea Barbato, Giampaolo Pansa, Bernardo Valli, Sandro Viola, Giorgio Bocca, Alberto Ronchey, Miriam Mafai, Gianni Rocca e altri. Quest’ultimo non è forse noto al cosiddetto grande pubblico perché era il caporedattore centrale, il motore oscuro del giornale, eminenza grigia e braccio destro del capo: nulla accadeva che lui non controllasse e sapesse.

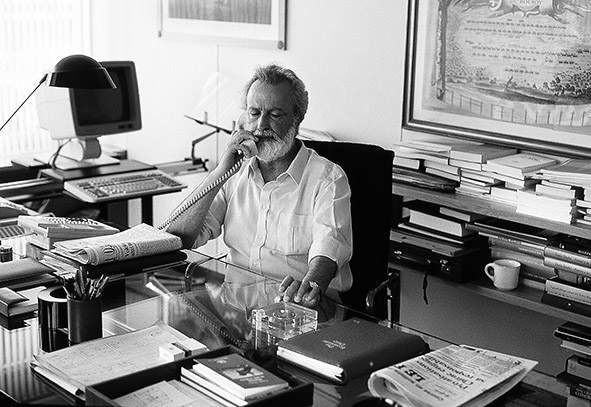

La verità è che le gerarchie, in un giornale, sono ferree, specie in un quotidiano, ma perché tutto funzioni sul piano operativo, deve funzionare la circolazione delle idee e dunque la capacità di ascoltare. La riunione del mattino, in piazza Indipendenza a Roma, prima sede della «Repubblica», veniva chiamata con ironia la Messa cantata: Scalfari, cui si dava del tu ma chiamandolo Direttore (Eugenio solo dagli amici stretti), ovviamente troneggiava. Sfogliando il giornale appena uscito, distribuiva i suoi elogi e i suoi giudizi a volte feroci, aveva un colpo d’occhio implacabile sulla qualità dei titoli («devono cantare», diceva), degli occhielli, delle didascalie, delle fotografie e riusciva a soffermarsi per lungo tempo sulla scrittura e sul taglio di singoli articoli. Soprattutto faceva dei confronti con la concorrenza, specialmente con il «Corriere», per evidenziare ciò che era stato fatto meglio o peggio. Poi la Messa cantata, che era la vera scuola per un giornalista giovane, finiva, e a quel punto Scalfari lasciava la parola ai capiredattori, ai capiservizio, anche ai redattori ordinari per la discussione e per l’esposizione del programma della giornata. Alle riunioni del mattino potevano partecipare anche gli esterni, non solo i collaboratori: intervenivano politici e amici del giornale. Così un giovane imparava il mestiere, meglio che in università. In più, ti sentivi nel cuore dell’attualità e al centro del mondo.

Ho vissuto quell’esperienza per un anno e mezzo. Era il gennaio 1991, in piena guerra del Golfo, quando dalla casa editrice Einaudi arrivai alla «Repubblica», per lavorare alla pagina culturale, diretta da Paolo Mauri: in quei giorni moriva Rosellina Balbi, che era stata dalla fondazione del giornale la «domina» del cosiddetto Paginone. Con la rinuncia alle cronache sportive (lo sport era considerato un fenomeno sociale più che agonistico), il Paginone centrale di cultura è stato una delle rivoluzioni di Scalfari. Già «Il Giorno», vent’anni prima, aveva abolito la Terza pagina, di tradizione secolare e di assoluto (e usurato) prestigio, disseminando l’informazione letteraria in sedi variabili.

Ma «la Repubblica» di Scalfari si rivolgeva alla classe intellettuale (quella di sinistra) e il dibattito culturale doveva essere il cuore del giornale con firme che via via aveva «rubato» al «Corriere» e al «Giorno». Quella che non rubò a nessuno fu la firma del locarnese Enrico Filippini, approdato alla corte di Scalfari senza avere alcuna esperienza giornalistica (era stato traduttore ed editor presso la Feltrinelli, il Saggiatore e la Bompiani), ma che fu una scelta geniale, perché un inviato con quelle conoscenze internazionali non era facile trovarlo. Più facile, per Scalfari, chiamare gente come Arbasino, Asor Rosa, Eco, Kezich, Giuliani, Garboli, Briganti, Citati, Aspesi, Malerba, Almansi, Maria Corti, già affermati come recensori e «agitatori» culturali…

Naturalmente, tutti quei personaggi potevi incontrarli in redazione, oltre che sentirli quotidianamente al telefono. In redazione circolavano ogni giorno Nello Ajello (era il capo dell’inserto settimanale «Mercurio»), il più brillante critico (letterario e televisivo) Beniamino Placido, che ironizzava sul siculo-sguizzero che ero io, Corrado Augias, lo storico Lucio Villari, Irene Bignardi e Laura Lilli, anche loro tra i fondatori.

Piazza Indipendenza era un porto di mare (vicinissimo alla Stazione Termini), un via vai continuo di collaboratori, intellettuali, scrittori, professori. Era questa la traduzione nella quotidianità dell’idea di giornalismo di Scalfari: un’apertura a 360 gradi. Sbagliavano i suoi avversari nel considerarlo un elitista snob. Ovvio che sentiva molto forte la concorrenza del «Corriere», e il giorno in cui gli comunicai che sarei passato a Milano in via Solferino (non per ragioni professionali ma per questioni private), mi chiamò per cercare di dissuadermi assicurandomi che il «mio» giornale era la «Repubblica». Più che perdere il sottoscritto, gli bruciava probabilmente che il sottoscritto passasse al concorrente. Nonostante il «tradimento», chiese diverse volte che fossi io a presentare i suoi libri a Milano: il che dimostrava che era disposto a perdonare…

Oggi che cos’è rimasto della «Repubblica» di Scalfari? È cambiato il giornale (la pagina culturale non è più una pagina di dibattiti e lo sport, dopo la grande stagione di Gianni Brera e Gianni Mura, si è adeguato all’andazzo generale). Non si avverte più quel bisogno di appartenenza in nome di un’idea di civiltà, più che di schieramento. Si è sfaldato il pubblico che un tempo era una vasta area di opinione fedelissima e appassionata, come quel condottiero che fu Scalfari. In realtà, è cambiato il mondo.