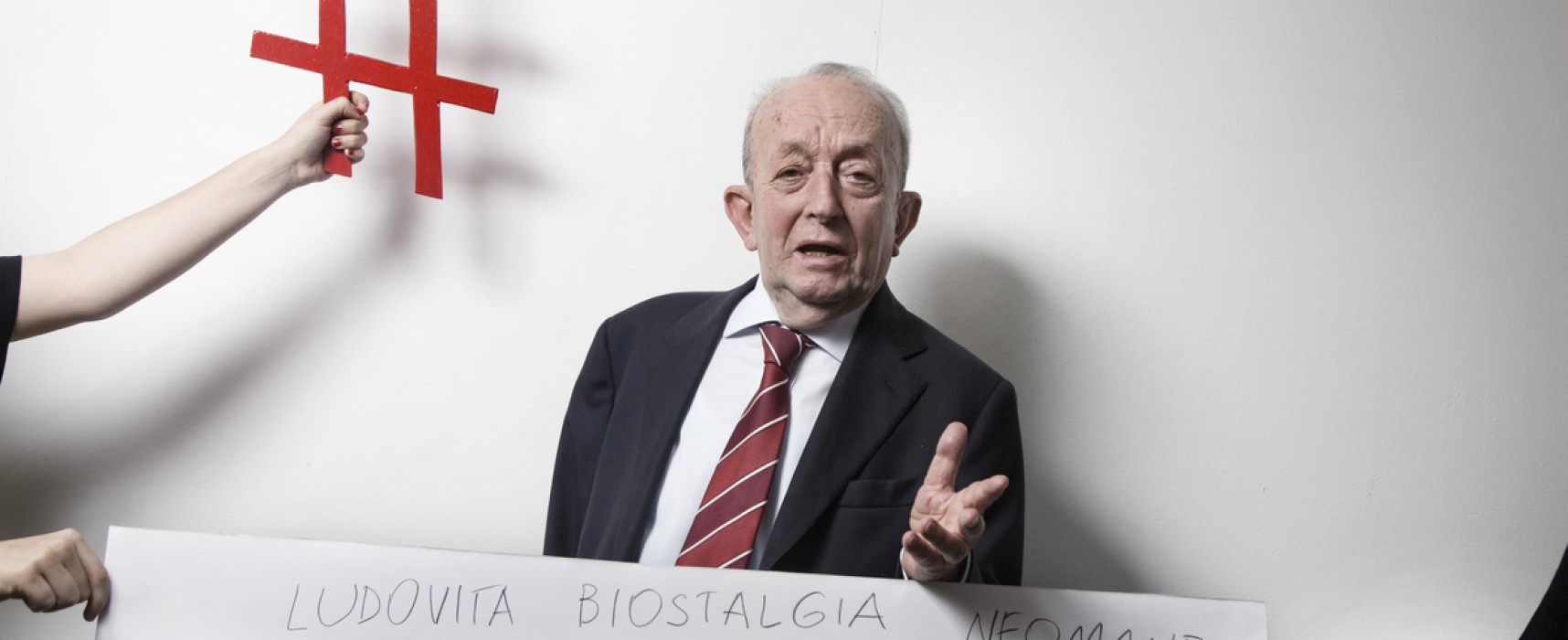

Ripercorrere la figura di Tullio De Mauro, l’insigne linguista da poco scomparso, significa seguire le linee di una carriera di studioso che oltre alla linguistica ha toccato i campi della lessicografia, dell’insegnamento universitario, dell’impegno di governo come ministro della pubblica istruzione e dell’impegno civile, sempre attento a porre in rilievo, come ha sottolineato Paolo Di Stefano sul «Corriere della Sera», il nesso tra lingua e società.

Al di là dei molti filoni d’indagine, una preoccupazione che ha sempre assillato de Mauro è stata quella di mettere al centro del suo lavoro la qualità dell’istruzione come fattore essenziale per la diffusione dell’uso dell’italiano, a sua volta condizione indispensabile per migliorare la coesione nazionale. Se l’italiano era dunque da lui inteso come un mezzo estremamente efficace per attuare l’omogeneizzazione delle classi sociali, gli era pur tuttavia estranea ogni visione purista nei confronti del dialetto, che considerava anzi un prezioso testimone della cultura materiale e il codice ideale nelle situazioni comunicative meno formali (i linguisti parlano di variazioni diastratiche.

Al riguardo considerazioni valoriali sarebbero in ogni caso estranee al compito del linguista, che si attiene sempre a un’indagine di tipo descrittivo). Egli era pure ben cosciente che l’eredità idealista e crociana che ancora gravava (e forse ancora grava) sulla scuola italiana ostacolava una più ampia diffusione del sapere tecnico-scientifico tra gli strati della popolazione.

Aggiungo che per molti versi De Mauro è stato un precursore. Per esempio nel 1963 destarono scalpore tra gli storici della lingua i risultati della sua pionieristica ricerca sulla conoscenza dell’italiano all’epoca dell’Unità d’Italia. Dai dati contenuti nella sua Storia linguistica dell’Italia unita emergeva infatti che nel 1865 solo il quattro per cento della popolazione poteva considerarsi realmente italofono. Il toscano Bruno Migliorini manifestò scetticismo per l’esiguità del risultato e mise in dubbio la validità dello studio di De Mauro. Migliorini stesso s’incaricò di rifare tutta la sequenza di raccolta e analisi dei dati e pur spostando il più possibile a favore dell’italiano i dati suscettibili di margini di interpretazione, alla fine non arrivò che a uno scarno sei per cento.

Le ricerche linguistiche di De Mauro s’incrociarono inevitabilmente con le grandi correnti metodologiche che via via s’imponevano in quegli anni, a cominciare dallo strutturalismo (chi non ricorda il «tout se tient» ripetuto come un mantra?), che in seguito venne più o meno soppiantato dalla semiotica (celebre l’immagine – leggermente apocalittica – della semiosfera di Todorov). Ma nel turbine di queste dispute sui metodi, spesso applicati dogmaticamente, egli mantenne dritta la barra delle sue ricerche con manzoniano giudizio, puntando sempre ad un obiettivo fondamentale, il progresso linguistico e culturale degli italiani. Col senno di poi si può affermare che ha avuto ragione De Mauro, i cui libri resteranno ancora a lungo tra le letture imprescindibili nel campo della linguistica. Quanto alla semiologia, valgano le parole di Cesare Segre, che qualche anno or sono la raffigurò beffardamente come «un pugile suonato in attesa che il prossimo rivale si presenti sul ring».

Ma De Mauro è stato anche un intellettuale interessato ai mutamenti della società italiana. E visto che ho tirato in ballo questa parola così fuori moda, azzardo l’ipotesi che egli sia stato in qualche misura, grazie a un impegno che spesso e volentieri ha superato gli steccati della sua disciplina, l’unico vero erede di Pasolini, anzitutto del Pasolini «corsaro».

Ma nella vastità dei suoi interessi è certo nel campo della lessicografia che De Mauro ci ha regalato i risultati più duraturi. Tra i suoi lavori lessicografici, quello che probabilmente rimarrà più a lungo nella memoria del pubblico non specialistico è il suo per molti versi straordinario Dizionario della lingua italiana, edito da Paravia nel 2000 e noto come «Il De Mauro», il più ricco e ampio della nostra lingua in un solo volume. In questo poderoso parallelepipedo di quasi tremila pagine la prima cosa che salta all’occhio sono le marche d’uso aggiunte ad ogni vocabolo.

Il dizionario distingue così cinque «cerchi concentrici» di frequenza: 2000 parole fondamentali (p.es. abbastanza, zio); 2500 di alto uso (abbassare, zucchero); 1900 di alta disponibilità (abbaiare, zoppo); 40’000 di uso comune (bollitura, catalogo); 19’000 di basso uso (turcasso, scanagliare). Altre marche distinguono tra parole tecniche, letterarie, regionali, dialettali, obsolete ed esotiche, per un totale complessivo di circa 130’000 parole e 30’000 locuzioni.

Ma sono l’accuratezza e la ricchezza dei lemmi a farne uno strumento prezioso. Basta andare a voci complesse come democrazia o fare per rendersi conto della qualità della scuola lessicografica creata da De Mauro. Inoltre l’abbondanza di inserti, schede e appendici lo rendono al contempo una guida preziosa per l’acquisizione delle competenze linguistiche e testuali che formano dei cittadini consapevoli e dotati di spirito critico.

Non si può non evocare, infine, lo splendido volume autobiografico (Parole di giorni lontani) che De Mauro scrisse nel 2006, rievocando la sua prima giovinezza a Torre Annunziata, un delizioso ritratto d’infanzia e della scoperta del suo personale lessico familiare.