Una delle decisive inquadrature del film a lui dedicato dal regista statunitense Gus Van Sant ce lo mostra nell’atto di difendersi con la mano dal primo dei cinque proiettili che, di lì a pochissimo, si abbatteranno su di lui. Il suo sguardo, mirabilmente interpretato da uno Sean Penn che, in questa pellicola, appare davvero in stato di grazia, più che sgomento è tra l’incredulo e lo stupito; quasi che anche nella tragicità della fine Harvey Milk (Woodmere, 1930 – San Francisco, 1978) non avesse mai tradito quella sorta di gentilezza che tanto caratterizzava il suo modo di intervenire, battersi e resistere.

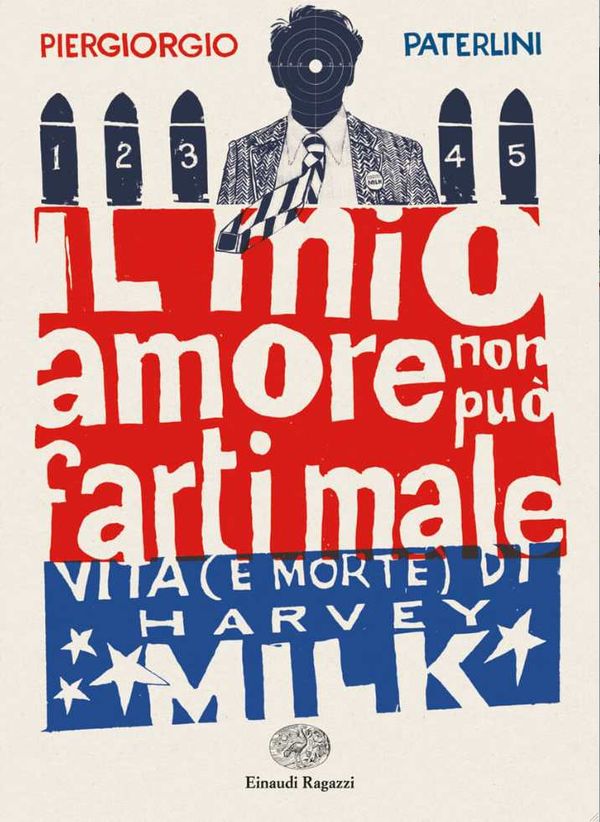

Da quello stesso istante, che definì il destino di martire del primo politico americano dichiaratamente omosessuale, Piergiorgio Paterlini, scrittore e giornalista, sceglie di raccontare la vicenda di Milk agli adolescenti di oggi; sì, perché Il mio amore non può farti male. Vita (e morte) di Harvey Milk è un libro che appartiene alla collana Einaudi Ragazzi, delle Edizioni EL.

L’intelligenza e la sensibilità del progetto emerge sin dalle prime pagine del lungo racconto che, in prima persona, Milk fa di sé rivolgendosi al lettore come se la sua voce, scampata alla morte, potesse ancora raggiungere i vivi («Ciao. Mi chiamo Harvey. Harvey Milk. Piacere. Tu come ti chiami?»). E di fatto è così, poiché l’eredità di questo grande attivista che si è battuto, oltre che per i diritti dei gay, per molte minoranze discriminate, è oggi ancora viva nelle nostre mani, così come lo è quella di uomini quali Martin Luther King e Malcolm X.

Immagino quindi ragazzi e ragazze scombussolati dalle tempeste della pubertà e dell’adolescenza – età che, non lo si ripeterà mai abbastanza, è quella dei grandi incontri e delle potenti identificazioni – tenere fra le mani questo libretto. Vedo il suo dorso fare capolino accanto a Vampiretto (qualcuno lo legge ancora?) o a un tomo di Harry Potter. Immagino gli stessi giovanissimi individui andare a cercare informazioni su internet; magari, anche, scaricare il citato film di Gus Van Sant (un film che, assieme a Diaz, Garage Olimpo o al recente Sulla mia pelle – dedicato all’orrendo caso di Stefano Cucchi – andrebbe mostrato nelle scuole).

Nell’atmosfera di odio che, sempre più, oggi ci circonda, operazioni come questa sono coraggiose e importanti; anche se il nostro mondo fortunatamente è un poco cambiato, la sorda volontà di affermare la stupidità del conformismo sull’intelligenza è sempre il cavallo di battaglia del potere nelle sue forme più arroganti: basta guardare la campagne elettorali dei principali politici del globo per rendersene conto. Perché il metodo è sempre quello: poco importa che si tratti di immigrati o omosessuali, ciò che conta è avere un nemico: se do un nemico in pasto alla disperazione dei molti, della massa, questi mi seguiranno in nome del loro dolore e della propria sfortuna. Fondamentale, è non pensare: agire mossi dalla pancia, dall’istinto, anche sulle pelle degli altri: non possiamo mica sobbarcarci tutti i mali del mondo! Così vanno le cose.

La vicenda di Harvey Milk ci dice, invece, l’esatto opposto. Aveva vissuto per quarant’anni nell’ombra, nascondendo la propria inclinazione ad amici, familiari e colleghi, finché, un giorno, qualcosa in lui è scoccato – come il rintocco di una mezzanotte dopo la quale nulla sarà più come prima. Dal 1969, anno in cui incontra il suo futuro compagno Scott Smith, Milk si trasferisce a San Francisco, allora, come scrive Paterlini, «la città più gay di tutta l’America. Anzi, del mondo intero». Qui, fronteggiando l’ostilità nazionale e i raid notturni di squadracce che irrompono nei locali per pestare le checche, trova la propria vocazione di militante.

Ma subito dimostra la sua intelligenza politica lavorando in un’ottica inclusiva. Non gli interessa – e sa che non è il giusto modo – battersi unicamente per la comunità gay; ciò che conta è ascoltare le esigenze di tutte le fasce deboli (anziani, bambini, donne, persone in difficoltà) per creare una società migliore, capace di combattere ogni forma di esclusione sociale.

Piergiorgio Paterlini racconta splendidamente il duro lavoro che portò Milk a diventare consigliere comunale, i suoi pensieri, le sue amicizie e i suoi amori e la tragica morte, avvenuta per mano di un collega invidioso, a soli quarantotto anni; e lo fa dialogando costantemente col lettore, ricordandogli il suo presente – le nuove tecnologie, l’elezione di Obama – in un confronto sempre aperto, mai dogmatico, che fa rivivere in modo equilibrato la solare vitalità del personaggio.

Il mio amore non può farti male. Vita (e morte) di Harvey Milk non è, credo, unicamente destinato ai ragazzi; come tutta la buona letteratura, questo libro vuole rivolgersi a quelli che sono ancora disposti, al di là delle miserie che infarciscono le vite umane e oltre ogni età, a scommettere sulla sorte, a farsi garanti di una promessa e a non chiudere a chiave nel cassetto cuore, spirito e intelligenza.