Uno scrittore che decide oggi di scrivere a proposito della Pianura padana sembra non possa prescindere dall’esperienza di Gianni Celati, dalle sue esplorazioni tra paesaggio e scrittura, dai suoi film... In Pianura invece lei dà un profilo diverso, direi più «letterario», alla pianura Padana. Marco Belpoliti, come ha scelto le tappe del suo «viaggio» tra Milano e Ravenna?

I libri dedicati da Celati alla pianura padana, Narratori delle pianure e Verso la foce, sono racconti; il primo una raccolta di novelle e il secondo un diario di esplorazione di quel territorio. Il mio libro è piuttosto una esplorazione nel tempo, oltre che nello spazio, e se la dimensione del racconto è ben presente, tuttavia narra storie di persone esistite nel passato ed esistenti nel presente. Per lo più sono miei amici. Questa dimensione amicale è uno dei tratti più evidenti del libro. In questo modo rispondo alla domanda che mi pone: ho viaggiato seguendo le storie della mia vita, dei miei rapporti con amici che hanno un posto particolare nella mia esistenza, passata e presente. Di alcune sono più amico, di altre meno, ma la differenza non ha molta importanza. Sono tutti «personaggi» di un viaggio nel tempo e nello spazio, come ho detto. Le tappe sono venute fuori così, viaggiando all’indietro con la memoria e andando ora a trovare queste persone nel presente. Ad esempio, il breve viaggio a Campiano, vicino a Ravenna, era per vedere la casa e il luogo natale di Ermanna Montanari, attrice del Teatro delle Albe. Un luogo di cui abbiamo parlato per decenni tra noi due, ma che, nonostante i viaggi ripetuti nel corso di oltre trent’anni a Ravenna, non avevo mai visitato. Poi Ermanna qualche anno fa ha scritto un libro, Miniature campianesi, che avevo letto man mano che lo scriveva in parallelo con Celati, altro suo amico. Allora non ho potuto più rimandare quel viaggio. Nel libro è raccontato in un capitolo insieme a Ermanna stessa. C’è quindi anche una casualità, un lasciarsi andare a quello che capita in queste esplorazioni, sia che avvengano nella memoria che nella realtà quotidiana.

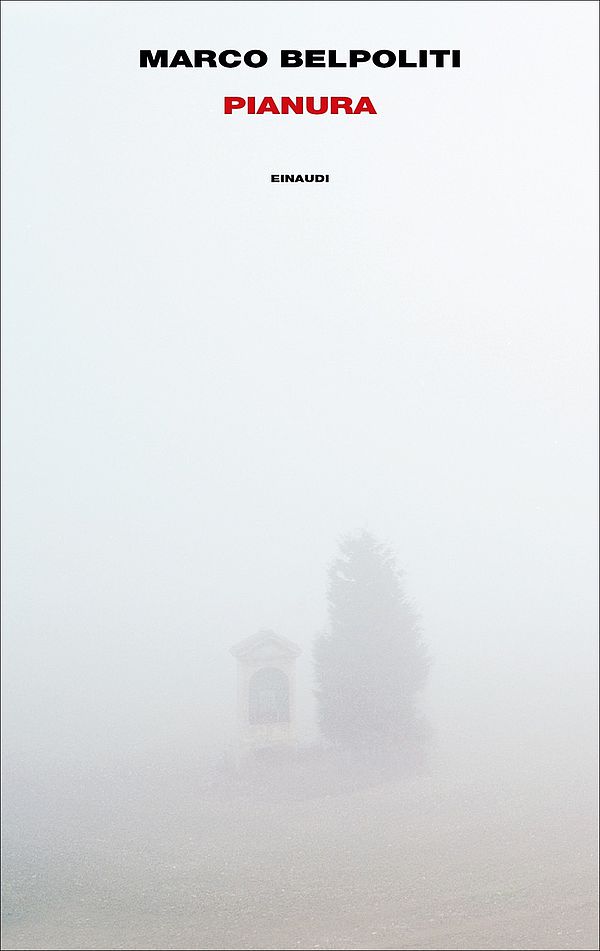

Una cosa affascinante nella sua scelta è il riferimento all’eredità «visiva» lasciata da Luigi Ghirri, che è riassunta in modo splendido nella copertina del suo libro.

L’immagine di copertina del libro raffigura un’edicola della Madonna e a fianco un albero. L’ho scelta, come racconto nel libro, guardando sullo schermo di un computer a casa di Ghirri le fotografie che lui ha scattato nei suoi ultimi giorni di vita. L’ultimo rullino. Me lo hanno mostrato Daniele, il suo assistente, un fotografo lui stesso, e Maria, che insieme ad Adele, la figlia di Luigi, custodiscono fisicamente l’eredità di Luigi. Ora quell’edicola nella nebbia è simile a quella che mia nonna paterna riempiva di fiori soprattutto a maggio. Era credente e insieme votava per il Partito Comunista. La mia famiglia era una famiglia di socialisti e poi di comunisti dopo la fine della Resistenza e la guerra mondiale. Perciò quando ho visto quella foto sullo schermo del computer a casa Ghirri ho pensato: è questa. Poi c’è la nebbia, che è quanto di più padano ci sia. Una dimensione misteriosa, inafferrabile, che sfuma le cose e ci fa immaginare cosa c’è lì davanti. Non vedi bene più nulla, brancoli nel nebbione, a piedi o in auto, non importa. Questo ti fa «vedere» di più, ti fa immaginare. La dimensione del mistero, che è quello della vita, dello smarrimento, del desiderio di guardare… Insomma la realtà della Pianura è questa. Chi è Ghirri per me? Uno che ti fa vedere quello che c’è, anche se lo hai già visto un milione di volte. Fa vedere e insieme immaginare. E poi agisce con la memoria, con i ricordi del luogo, le mille volte che sei stato nella nebbia o hai attraversato un campo o una distesa coltivata o hai guardato una casa colonica abbandonata: visione, immaginazione e memoria.

Pianura è costruito narrativamente su un dialogo con un personaggio che si capisce esserle molto caro. Si può dire chi è questa persona? Al di là di questo accorgimento, la forma dialogica sembra riecheggiare la familiarità con cui lei tratta i vari autori di cui si occupa, personalità esemplari sorte sul territorio natural-culturale dell’Emilia che lei sente molto vicine alla sua sensibilità. Da Opicino a Giovanni Lindo Ferretti, da Tondelli a Delfini, qual è il filo che lega i personaggi esemplari da lei scelti?

La persona esiste; è un amico, un mio compaesano, uno come me, della mia età, che fa un mestiere diverso dal mio, con cui ho condiviso varie cose nel presente come nel passato: uno spirito guida. Naturalmente è anche un tu immaginario. Gli ho attribuito cose che forse non sono sue, mi sono servito di lui per imbastire questo dialogo io-tu. Un personaggio letterario. Lui ha letto il libro una volta stampato e mi ha detto: buona cosa essere stato per te un motivo letterario. Ha capito che era un personaggio. Sul suo nome mantengo il segreto, non perché non voglia dirlo, perché è lui e insieme non è lui. Chi lo conosce lo ha anche riconosciuto. Ma poi ha capito che era anche una invenzione narrativa. Ha ragione, l’aspetto dialogico è quello prevalente in Pianura, il dialogo con gli altri è una delle caratteristiche della mia esperienza. Ho rubato qualcosa a tutti, anche a Opicino de’ Canistris, che è vissuto nel 1300. Uno scrittore è un ladro di vite, non di tutta la vita degli altri, ma di quello che gli serve per scrivere. I personaggi del libro sono tutti abitanti della pianura, anche se sono nati altrove, poi sono amici, o persone con cui ho avuto una relazione di amicizia e con cui continuo a essere amico, anche se non sono più vivi.

C’è un altro suo libro che ho trovato molto interessante perché in modo analogo, anche se con un taglio analitico del tutto diverso, coniuga letteratura e storia sociale italiana. Settanta è un volume, vorrei dire, che molti della mia generazione, formatisi in quegli anni, dovrebbero conoscere, per riuscire a trarre una sintesi di quel periodo che lei chiama «decennio lungo all’interno del secolo breve». In quel libro vengono convogliati i risultati di molte delle sue ricerche letterarie, su Calvino, Sciascia, Piovene, Pasolini, Eco e altri. Trovo molto significativo in particolare il suo segnalare la frattura fondamentale nella storia italiana data dall’omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Il libro viene costantemente aggiornato e ristampato, e ciò sembra proprio significare che suscita un interesse particolare. Se lo aspettava?

Settanta è un saggio e insieme un romanzo: sono le storie di un lungo decennio che comincia nel 1968 e finisce nel 1978, con qualche salto nel passato, e anche nel futuro. Romanzo perché sono racconti di scrittori e di libri, delle loro relazioni. Il libro è stato scritto in oltre un decennio, a conclusione di una ricerca e di un ripensamento che durava da almeno tre decenni. Scritto quasi di getto, un capitolo dopo l’altro usando materiali che avevo accumulato; anche parti già scritte – non molte, ma ci sono – anni prima: articoli, appunti, riflessioni. L’antefatto sta nel 1978: l’uccisione di Moro, per cui avevo subito scritto delle pagine mai pubblicate destinate a una rivista. Le cose per me maturano lentamente, anche se poi non si può dire che non sia rapido a scrivere. C’era un testo pubblicato in una rivista d’arte diretta da Elio Grazioli, «Ipso facto». Era diviso in due parti: una dedicata alla lettura delle foto di Moro scattate dai brigatisti e un’altra che analizzava opere di artisti contemporanei dedicate al delitto Moro. Negli anni Novanta con Elio ho cominciato a fare una rivista-libro, «Riga». Ho riscritto varie volte il saggio sulle foto, che è uscito da Nottetempo: è un piccolo libretto sulle immagini che mi avevano colpito nel 1978 e di cui nessuno parlava in termini di oggetti di studio. Poi il lavoro ha avuto vari cambiamenti ed è uscito da Guanda fino alla pubblicazione qualche anno fa di Da quella prigione che contiene il saggio iniziale, poi altri brevi scritti sul tema delle polaroid: Moro, le Brigate Rosse e Andy Warhol. Settanta non è più aggiornato da un bel po’, ma continua ad avere lettori. Non avevo previsto nulla, impossibile dire se un libro sarà letto oppure no, se avrà un peso nella letteratura o negli studi letterari. Non ero consapevole di nulla.

La sua attività letteraria, osservata oggi, è davvero di grande impegno e respiro. Colpisce la sua attenzione parallela rivolta sia all’ambito letterario, sia alle arti figurative. In Pianura quest’attitudine è evidente, con i capitoli dedicati a Opicino e Ghirri. L’esempio però ancora più chiaro di questo interesse sta appunto nella già citata rivista «Riga», che mi sembra starle particolarmente a cuore: nell’epoca di Facebook c’è ancora spazio per una rivista letteraria così «anni Settanta»?

Non definirei «Riga» un libro-rivista «anni Settanta». Si tratta di volumi monografici su un tema, o anche su un autore. I lettori ci sono, anche se non numerosissimi. Ogni volume avrà venduto nel corso del tempo non più di 1500-2500 copie, ma sono quasi tutti esauriti. Lo hanno comperato e letto gli studiosi di un dato tema o autore, i curiosi, gli specialisti, gli studenti dei corsi di laurea che hanno adottato il volume. I social sono un’altra cosa, un altro regno, parallelo e forse confinante, oppure no. Del resto Facebook, come dice mia figlia, è il web dei vecchi; i giovani preferiscono Instagram, che è composto di immagini. Oggi le immagini dominano su tutto. Ma era già così in passato: si pensi alla Bibbia dei poveri, ossia le pitture sui muri delle chiese, i quadri di santi e Madonne. C’è sempre stata più gente che guarda che gente che legge. Oggi ci sono tante nicchie, tanti frammenti di un quadro che non si ricompone più in un unico spazio. Neppure il web copre tutto, qualcosa sfugge sempre. Il mondo è diventato molecolare e la teoria più adatta a definirlo o a capirlo è quella della fisica quantistica, di cui la maggior parte di noi capisce ben poco, come la teologia nel Medioevo. La fisica dei quanti ha preso il posto della Summa Teologica di San Tommaso. Tutti fanno segno di sì col capo, ma la maggior parte non ne comprende molto. Non era forse così con la teologia medievale che studiamo ancora oggi?

Raccontare la Pianura

Intervista - Esce da Einaudi l’ultimo libro di Marco Belpoliti, un viaggio letterario attraverso l’Emilia Romagna e la sua storia

/ 26.04.2021

di Alessandro Zanoli

di Alessandro Zanoli