Se la letteratura possa rappresentare fedelmente la vita, cioè replicarne i tratti e rimetterne in scena i caratteri, è oggetto di dibattito almeno dai tempi di Aristotele. Si può dire che ogni nuova opera, a qualunque genere appartenga, sia un ulteriore esperimento in tal senso, dal momento che qualsiasi trama è inevitabilmente intessuta dell’esperienza condivisa di autore e lettori.

Paolo Di Stefano non ha mai fatto mistero di aver inseguito, in ciascuno dei suoi romanzi (a partire da Baci da non ripetere, con cui esordì nel 1994), innanzitutto una trasfigurazione letteraria della propria vicenda familiare, nella speranza di rendere ragione del suo carico di dolore, forse anche di pagare alla sofferenza il tributo che sembra esserle dovuto, per liberarsene almeno in parte. Il suo ultimo lavoro raccoglie e inasprisce la sfida, rinunciando alla maschera della finzione, con l’ambizione di restituire senza veli una storia che si preannuncia straordinariamente personale e inclusiva fin dal titolo: Noi.

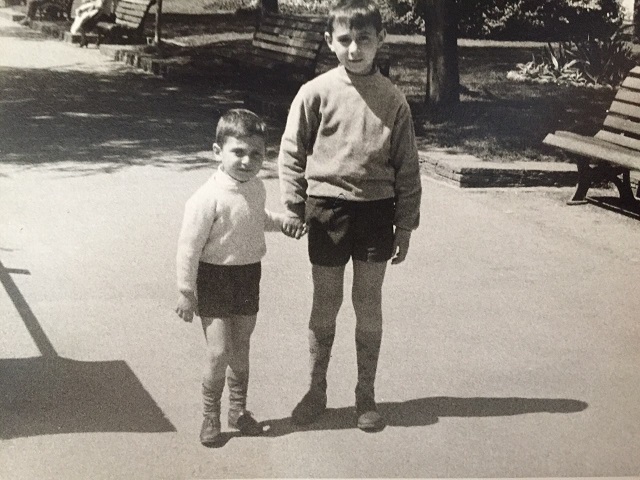

Il nucleo propulsore del racconto è l’evento traumatico della malattia e della morte del fratello Claudio, prematuramente scomparso all’età di cinque anni. Da lì trae alimento la necessità della scrittura, da lì si regolano il ritmo e le misure della narrazione, da lì deriva persino la spinta decisiva a prenderne le distanze, a ricollocare la perdita in un orizzonte più vasto, che contempla la parabola di almeno tre generazioni. Si dipana così l’avventura singolare dei membri della famiglia Di Stefano, dai primordi nella Sicilia di epoca bellica, arcana e a tratti violenta, alle tappe, stranianti e talvolta desolate, della progressiva migrazione al Nord, nella fervida Milano, sulle sponde del Lario e da ultimo oltreconfine, nel Canton Ticino.

A fare da spartiacque, segnando un prima e un dopo, la lacerazione ineguagliabile della scomparsa di Claudio, che si insinua di continuo negli episodi che precedono e in quelli che seguono, all’inizio come presagio di sventura, poi come fardello di sofferenza che grava sul corso dell’esistenza di chi gli sopravvive. Un fardello che il romanziere condivide con il lettore, con disarmante sincerità: non stupisce che siano serviti venticinque anni, una decina di romanzi e le quasi seicento pagine di Noi per mettere a fuoco in modo tanto nitido la fisionomia del dramma e ritrarla in un affresco ugualmente vivido, acceso da pennellate dense, materiche, che rendono palpabile la concretezza della ferita. L’imperativo più che mai categorico del realismo, dettato dal dolore, si riverbera quindi nell’integrità della narrazione, sorretta da una scrittura che vuole essere grezza, sporca, permeabile all’espressività e alle abitudini linguistiche di ciascuno dei numerosi protagonisti.

Il corpo a corpo tra la letteratura e la vita porta tuttavia con sé anche interrogativi di segno opposto rispetto a quelli indicati in partenza. Rovesciando il quesito sulla capacità dell’arte di ritrarre il reale, ci si trova a domandarsi se le nostre esistenze quotidiane siano un soggetto adatto alla scrittura letteraria, se esista un criterio di selezione, se la sincerità del racconto sia di per sé un motivo sufficiente. Accade più volte allo stesso Di Stefano, in corso d’opera, di chiedersi se non stia mettendo in scena «una storia […] priva di quel minimo di grandiosità e di tragedia memorabile fuori dal cerchio familiare».

Il dubbio complementare è che le esistenze e i personaggi comuni debbano in ogni caso essere rimodellati e, in un certo senso, traditi quando si vuole farne poesia. Capita anche nell’affollato panorama di Noi, soprattutto a ritroso nel tempo: con il capostipite, il pecoraio di Avola «don Giovanni detto il Crocifisso, ingiuria ovvero soprannome di famiglia», con il suo portato di inevitabili memorie onomastiche verghiane, o con la giovane Dina, non ancora madre né sposa, «affacciata il più possibile alla finestra della camera, amoreggiando a distanza con Enzo Pantano», novella Mena Malavoglia attardata di un secolo; con le ire funeste del Professor Giovanni, cultore dei classici, e con l’angelica bellezza di Claudio, resa immortale dalla morte. È la realtà a riattivare reminiscenze letterarie o il nostro modo di descrivere i fatti a travestirli in modo poetico?

Con ogni probabilità, il discrimine non è mai netto. E poco importa, in fin dei conti, perché il fine della letteratura non è la cronaca degli eventi, bensì dare corpo e parola a ciò che non è presente, o non lo è più. Il romanzo di Paolo Di Stefano consegue i risultati più notevoli proprio nel restituire a figure ormai lontane una voce distinta, forse non identica all’esecuzione originaria, ma comunque vera e inscalfibile nel suo nuovo timbro romanzesco. E si supera nel controcanto commovente del fratello morto, che marchia di inchiostro rosso sangue una pagina dopo l’altra: gioiosamente scanzonato, com’è proprio di un bambino, e insieme meditabondo, sapiente, come di una creatura ormai fuori dal tempo. È lei la protagonista – che domanda imperiosamente il proscenio e legittima l’impresa narrativa – «questa voce che mi soffia nell’orecchio […] che soffia entra ed esce […] che si libera dalla nostra storia familiare, la accompagna e quasi la deride».