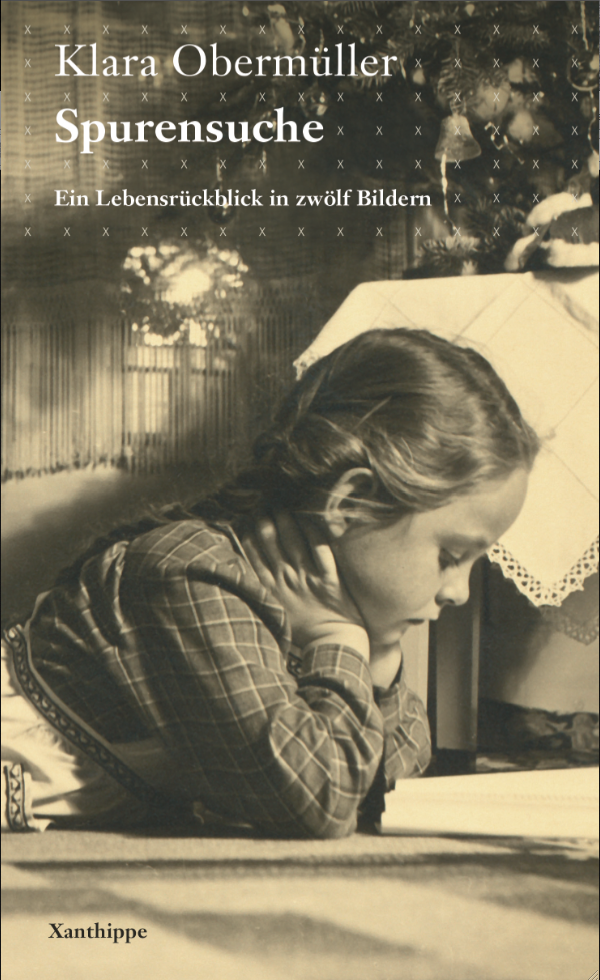

Klara Obermüller, classe 1940 non se lo è fatto dire due volte e ha scelto di diventare giornalista. E lo ha fatto con grande determinazione e successo lavorando con testate autorevoli come la «Neue Zürcher Zeitung» e la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» e a fianco di grandi nomi come Werner Weber e Marcel Reich-Ranicki. Nel suo libro Alla ricerca delle mie orme, da poco uscito per l’editore Xanthippe, l’autrice ripercorre la sua esistenza personale e professionale mettendo a nudo, con intensa e disarmante semplicità, il suo vissuto intimo, a partire dalla sua adozione e la sua carriera di critica letteraria dalla penna indomita e arguta. Ma allo stesso tempo, questa retrospettiva ha il pregio di offrirci preziosi scorci attraverso i quali rivivere un’epoca del giornalismo che oggi ci appare più che mai fortunata ma anche lontana.

All’indomani dell’elezione di Trump tutti i media fanno mea culpa. Un articolo sul settimanale tedesco «WirtschaftsWoche» dice che le elezioni americane sono state una sconfitta del giornalismo. È d’accordo?

Trovo sia un giudizio troppo generico. Di certo riguardo a Trump si può dire che molti commentatori non lo hanno preso abbastanza sul serio, lo hanno considerato una burla, un pagliaccio, si sono sollazzati con i suoi scandali e le sue cadute evidenziando quello che è un problema latente del giornalismo di oggi, molto personalizzato, orientato ai personaggi e alla costante ricerca di scandali. Per questo spesso manca il necessario approfondimento e l’opportuna riflessione. Da questo punto di vista dunque concordo ma in generale trovo sia un giudizio troppo generico e apocalittico. Bisogna differenziare, ci sono modi e modi di fare giornalismo, ci sono giornali seri con commentatori altrettanto preparati e non si può fare di tutta un’erba un fascio.

Lei è stata giornalista in altri tempi: c’è qualcosa che la sua generazione di giornalisti sapeva fare meglio di quella odierna?

Non sapevamo fare nulla di più ma avevamo migliori condizioni di lavoro. Non mi riferisco soltanto alle finanze o alle risorse economiche a disposizione ma in particolare al tempo. Quando si trattava di scrivere storie grosse o di fare importanti ricerche ci veniva regalato il tempo necessario per dedicarci a un tema e approfondirlo. Questo tempo, che notoriamente costa, manca oggi a molti giornalisti con ripercussioni sulla qualità ma non significa che i giornalisti di oggi siano peggiori di quelli di ieri, ad essere peggiorate sono le condizioni di lavoro.

Ha avuto la fortuna di lavorare per autorevoli testate come la «Neue Zürcher Zeitung» e la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ma per sette anni è stata anche giornalista freelance. Oggi è possibile lavorare come freelance?

Essere una freelance oggi rispetto ad allora sarebbe è sicuramente molto più difficile. Già ai miei tempi era tutt’altro che facile, dovevo impegnarmi molto per sbarcare il lunario. Quella giornalistica è sempre stata una professione insicura e, oggi, con il fatto che molte aziende mediatiche tagliano le collaborazioni esterne perché determinano costi aggiuntivi, essere un giornalista indipendente è ancora più difficile. Ai miei tempi per riuscire a fare bene rendendosi indispensabili alle redazioni, era necessario specializzarsi in un campo, farlo proprio dimostrando estese competenze e approfondite conoscenze. Non importava se fosse un campo economico, politico o sociale, l’importante era distinguersi, rendersi inconfondibile rispetto alla concorrenza.

Lungo il suo cammino ha avuto la fortuna di incontrare grandi mentori come Werner Weber e Marcel Reich-Ranicki. Oggi è più difficile trovare persone disposte a tramandare la propria esperienza?

Non posso dirlo con certezza perché manco dalle redazioni da troppo tempo, ma posso immaginare che anche i giornalisti con un posto fisso nelle redazioni dei giornali più importanti oggi temono la concorrenza e sono così oberati dalla mole di lavoro e dalle richieste quotidiane da non avere il necessario spazio e l’energia per occuparsi anche dei più giovani.

Da dove nasce la sua urgenza di ricostruire il suo vissuto in questo libro?

Mi premeva confrontarmi con un passato con il quale mi intrattenevo sempre di più; succede con l’età. Pensandoci c’è stato un episodio che ha fatto da detonatore: cinque anni fa abbiamo cambiato casa traslocando in un appartamento più piccolo e più adatto alle nostre attuali esigenze. Ho dovuto riconsiderare e riprendere in mano tutti i miei libri nel tentativo di decidere cosa conservare. Una simile operazione porta a smistare vecchi archivi, scatole, a fare ricerche in solaio o in cantina e, proprio qui, da questo passaggio obbligato, è nata e cresciuta in me l’esigenza di ricordare, di ripercorrere le mie tracce.

Lei è stata adottata e questa esperienza l’ha segnata. Ma a lasciare una impronta è stato anche il prezioso insegnamento di sua madre che le ha sempre detto «Puoi diventare tutto ciò che vuoi».

Che un bambino, un essere umano in crescita possa, durante la sua giovane vita, costruire la propria autostima, così come sviluppare una fiducia primordiale nel mondo, è uno degli insegnamenti più importanti in assoluto. Non solo grazie e attraverso i genitori, ma anche grazie agli insegnanti o ai datori di lavoro, persone con le quali si hanno delle relazioni e nelle quali riponiamo fiducia e nelle quali crediamo. Ho avuto la fortuna di ricevere questo insegnamento dai miei genitori adottivi e grazie a loro ho potuto sviluppare la forza di resistenza necessaria per rimanere sempre dritta e salda nella vita. Anche questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a ricordare e a trasporre i miei ricordi su carta per esserne consapevole ancora una volta.

Lei stessa nel libro attribuisce molto alla fortuna. Raccontando ad esempio di quando scelse di abbandonare il suo sogno di studiare medicina in favore del giornalismo...

Nel libro spiego cosa mi abbia spinto a cambiare i miei piani e ripercorro quel momento per rispondere in realtà a una domanda semplice: «che cosa sarebbe stato se?» Retrospettivamente mi chiedo se una scelta diversa mi avrebbe cambiato la vita e in che modo. Certo avrei incontrato persone diverse, avrei fatto altre esperienze, ma sarei diventata anche una persona diversa da quella che sono oggi? Non ho una risposta a questa domanda, ma mi confronto proprio con la ricerca della mia identità – che sottende tutto il libro come un fil rouge – chiedendomi continuamente: chi sono?

Sempre grazie a fortuite coincidenze è approdata prima alla rivista culturale «DU» e poi alla «NZZ». Come è andata esattamente?

Posso dire che mi sono state offerte opportunità che ho saputo cogliere e che spesso mi hanno anche portata a buttarmi a capofitto in certe avventure, ma ci vuole anche questo per avere fortuna e per trovare la felicità. Si incontra la buona sorte quando si è preparati, pronti a riceverla. Io ho avuto una immensa fortuna, questo è vero. Un compagno di studi che conosceva bene il direttore della rivista «DU» mi ha aperto la porta permettendomi di entrare nella redazione come volontaria e giovane studentessa, ai tempi non avevo ancora alcuna esperienza giornalistica. Anche il salto alla «NZZ» è stato dettato da una dose di fortuna. Avevo scritto una recensione del libro di Werner Weber, l’allora direttore del Feuilleton del quotidiano, che evidentemente ne era rimasto colpito nonostante io mi fossi espressa con toni piuttosto critici; voleva conoscermi. Anche qui, di nuovo, una piccola porta si apriva proprio nel momento in cui il lavoro nella redazione della rivista «DU» mi andava un po’ stretto perché volevo finire i miei studi e il mio dottorato. Così chiesi a Weber se aveva disponibilità di un posto come assistente a metà tempo in modo da poter coniugare studio e lavoro. Lui mi diede questa grande opportunità.

Dopo pochi anni lasciai la «NZZ». Avevo conosciuto lo scrittore Walter Matthias Diggelmann, considerato di sinistra da una «NZZ» che ai tempi, negli anni Settanta, in contrasto con le conseguenze della guerra fredda, era ancora una roccaforte dello spirito libero. Soffrivo per questo conflitto di fedeltà, per questa tensione e arrivai al punto di dover fare una scelta, il lavoro o l’amore. Scelsi l’amore e così finì il mio rapporto con la «NZZ», cui seguirono sette anni da giornalista freelance. Lì per lì fu dura e fu molto doloroso, ma con il senno di poi penso che mi abbia fatto bene. Ho dovuto pedalare molto, darmi da fare nel conquistare nuovi ambiti, lottare, cosa che non avevo mai dovuto fare prima, ma tutto questo ha contribuito a forgiare tanto la mia identità personale e professionale.

Poi ha incontrato Marcel Reich-Ranicki, come è andata?

Oggi so che in particolare ad aiutarmi fu Adolf Muschg, che sapeva della mia partenza dalla «NZZ». Parlò di me a Marcel Reich-Ranicki, dicendogli di prendermi in considerazione perché avevo i numeri. Così il critico letterario venne a Zurigo, mi mise alla prova e mi diede una possibilità. Iniziai a collaborare con la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» come critica letteraria e sempre grazie a lui entrai nella giuria del premio letterario Ingeborg Bachmann e nella trasmissione culturale Das literarische Quartett.

Nel suo libro spende parole di grande stima per Marcel Reich-Ranicki e definisce la sua una scuola severa.

Mi ha insegnato che cosa debba essere la critica letteraria, ovvero non soltanto il parafrasare o ri-raccontare il contenuto di un romanzo ma esprimere un giudizio, dire chiaramente questo libro mi piace oppure no, ed essere in grado di argomentare, motivare, pur restando consapevoli che si tratta di un giudizio fortemente soggettivo. Si tratta di un esercizio difficile poiché richiede anche il coraggio di urtare e magari rovinare qualcuno, ma questa dipendenza è vitale e ne ho fatto esperienza proprio lavorando con lui.

In un recente articolo apparso sulla «NZZ», Roman Bucheli accusa la critica letteraria di essere diventata docile e mansueta tanto da avere dimenticato che può e deve avere un’influenza sull’opinione pubblica e sui lettori. È d’accordo?

Condivido il suo pensiero che ci riporta a quanto appena detto. La critica letteraria deve saper lodare, ma anche criticare duramente come ci insegna Marcel Reich-Ranicki nelle sue due opere Lauter Lobrede e Lauter Verrisse. Entrambe le cose devono essere possibili, ma bisogna anche essere corretti e saper argomentare, motivare le proprie posizioni e in quanto critico letterario essere pronto a ricevere e ad accettare le critiche anche dai colleghi che non la pensano allo stesso modo.

In genere quando si riflette sul proprio vissuto, quando si va in cerca delle proprie origini, si fanno anche scoperte inaspettate. Le sue quali sono state?

Attraverso la scrittura del libro non ho fatto esperienze esteriori o acquisito informazioni ma, rileggendo i vecchi diari, gli scritti e le lettere ho ritrovato sentimenti e sensazioni e mi sono di nuovo confrontata con i miei genitori, con i miei tre matrimoni e con me stessa. È stato come incontrare di nuovo la donna che ero sessanta anni fa. Incontri non sempre piacevoli, spesso perfino irritanti e difficili. Nel complesso per me è stato curativo vedere come un uomo cresce, si dispiega e si sviluppa. Rileggendomi, riflettendo mentre sfogliavo vecchi documenti, mi sono profondamente convinta che non siamo mai finiti e definiti, ma sempre in divenire, in costante trasformazione e crescita, fino alla morte.