Da parecchio tempo si discute se sia d’uopo o meno intersecare il pensiero politico con l’opera di un artista. Pensiamo per esempio allo scrittore Louis-Ferdinand Céline o ai Quaderni neri del filosofo Martin Heidegger: entrambi terribilmente antisemiti. Sorgono subito retropensieri, sottili distinzioni, accezioni che, sembra, nulla tolgono ai rispettivi meriti poetici o filosofici. Diversi artisti si sono legati al fascismo e qui i distinguo si sono sprecati. Ma ci sono casi dove il pensiero e l’opera coincidono. Uno dei massimi pittori della modernità francese, Camille Pissarro (1830-1903) era anarchico e i suoi quadri lo mostrano. In questo caso sottacerlo non è un’operazione corretta.

Ricordo un’esposizione a Palazzo dei Diamanti a Ferrara nel 1998 proprio dedicata a Pissarro e curata da Jean Leymarie, Andrea Buzzoni e Sibylle Pieyre de Mandiargues nel cui catalogo la sua militanza è appena evocata. Addirittura si nega l’intreccio fra la litografia L’aratura del 1898 realizzata e utilizzata come frontespizio per l’opuscolo di Pierre Kropotkin Les Temps Nouveau. Claude Bouret sostiene infatti che non si tratta «di un’illustrazione militante» perché non rappresenta un operaio in rivolta e vede quindi una «sfasatura rispetto al discorso politico». Non tenendo conto che gli anarchici, al contrario dei marxisti, si rivolgono prevalentemente ai contadini e non agli operai.

L’anno seguente escono i tre tomi de La pittura francese a cura di Pierre Rosenberg. Renaud Temperini si occupa del capitolo sulle estetiche della modernità che include Pissarro. Anche qui nessun accenno all’anarchia.

Nel 2017 si svolgono a Parigi due mostre (ne abbiamo scritto su queste colonne il 15 maggio) antitetiche. Una al Musée Marmottan che come sempre propone un Pissarro furbescamente piacevole e un’altra al Musée du Luxembourg che finalmente rende onore alla complessità politica dell’artista, esponendo tra l’altro il facsimile dell’album delle Turpitudes Sociales del 1889-1890.

Pissarro si avvicina al pensiero anarchico dopo la repressione della Comune del 1871. Nel 1887 scrive al figlio Lucien che il «Figaro» ha pubblicato due lettere del grande Millet contro la Comune e i comunardi che considera vandali e selvaggi e che mostra «un lato meschino di quest’uomo di talento». Poi Dumas figlio lancia un violento attacco contro Courbet. Pissarro lo ricorda vent’anni dopo quando, alla morte dello scrittore, Bergerat sul «Journal» lo descrive come il «solo uomo libero della nostra epoca». In una lettera sempre a Lucien del 1895 scrive: «Libero? Libero? Colui che ha scritto quello spaventoso articolo di reazione nel 1870 (sic) contro Courbet, quest’ammirevole pittore… Andiamo! C’è in quest’uomo un lato borghese terribilmente reazionario».

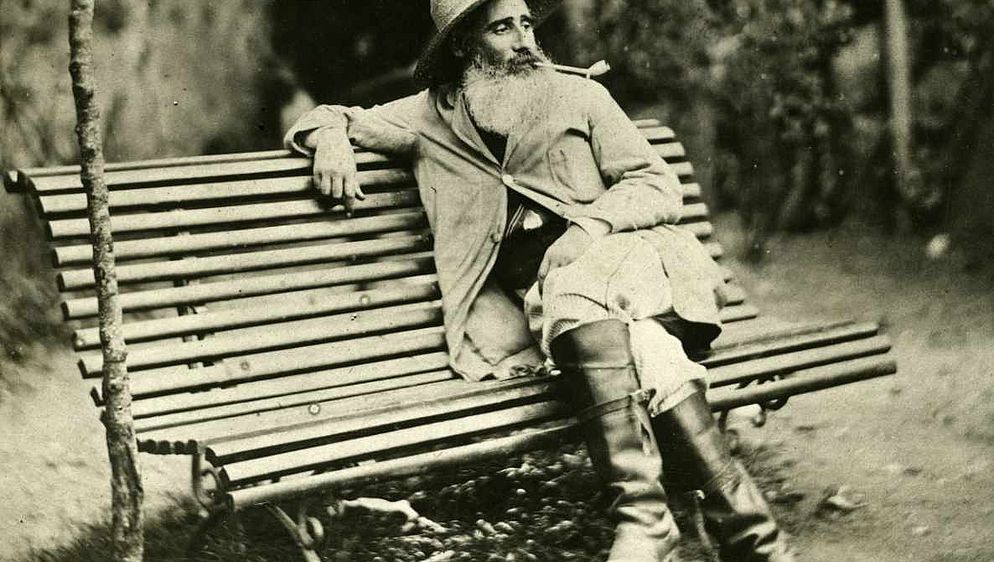

Pissarro legge Proudhon e Kropotkin. Nel 1892 scrive a Octave Mirbeau: «Ho appena letto il libro di Kropotkin (forse La conquista del pane, chiosa Recchilongo nel suo Grafica anarchica). Bisogna confessare che, se è utopico, in ogni caso è un bel sogno. E poiché abbiamo spesso l’esempio di utopie divenute realtà, niente ci impedisce di credere che sarà possibile un giorno, a meno che l’uomo non affondi e non ritorni alla barbarie completa». La sua ideologia trova molti oppositori soprattutto fra i ricchi acquirenti. Vende poco e fatica a sopravvivere. Nel 1891 scrive, sempre a Mirbeau: «Io credo fermamente che le nostre idee impregnate di filosofia anarchica si riflettano nelle nostre opere, e perciò queste sono antipatiche alle idee correnti».

Molte cose uniscono Pissarro a Kropotkin. La mitezza del carattere, la propensione al dialogo e, in un certo senso, al compromesso. Dipingono e scrivono in forma elegante e chiara a tutti. Con l’andare degli anni Kropotkin matura una sorta di angoscia per gli assassinii anarchici di quel periodo. Nel 1891 in un suo discorso accenna alla possibilità che l’anarchia si possa affermare grazie al semplice «maturare dell’opinione pubblica e con un minimo di agitazione e disordini». La sua natura mite, scrive George Woodcock ne L’anarchia, lo «predisponeva a preferire i mutamenti graduali alla violenza rivoluzionaria».

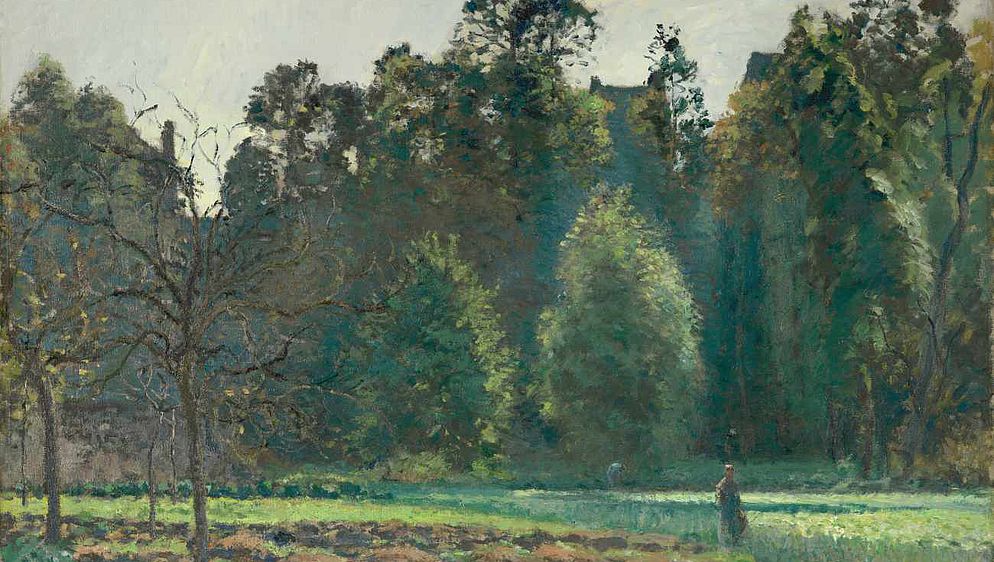

Nei paesaggi degli Impressionisti non troviamo la vita dei campi, bensì quella della città che si è trasferita in campagna. In Pissarro al contrario ci sono proprio i contadini al lavoro, i seminatori, le contadine che raccolgono il fieno perché come ritiene Proudhon per lui «l’Amore della terra si lega alla Rivoluzione, e di conseguenza all’ideale artistico».

In questi mesi il Kunstmuseum di Basilea propone una mostra densa e ricca su Pissarro e alcuni suoi amici come Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Signac e Mary Cassat. 180 opere provenienti dai maggiori musei internazionali disposte cronologicamente. Si parte dal 1860 quando Pissarro frequenta l’Académie Suisse a Parigi dove conosce Monet, Cézanne e Guillaumin. Una scuola senza esami né istruzione frequentata dai pittori non ammessi all’Accademia. E che quindi non possono esporre nei Salon. Una sala è dedicata all’amicizia e alla reciproca influenza fra Pissarro e Cézanne. Un’altra all’incontro e alla collaborazione fra Pissarro e Gauguin; segue poi l’interesse per l’incisione assieme a Mary Cassat e Degas.

Nella sala dedicata all’anarchismo è esposta la copia delle Turpitudes Sociales. Poi la svolta: l’adesione al Neoimpressionismo con la sua teoria scientifica che incrocia natura e anarchismo. È il periodo nel quale all’interno dei paesaggi irrompono le figure: uomini, donne, contadini. Nel 1889 dipinge Les Glaneuses del quale in catalogo Olga Osadtschy e Jelle Imkampe scrivono: «Questa utopia anarchica dipinta è accessibile a tutti e la donna al centro del dipinto – l’incarnazione di questa nuova libertà – è la sua figura di spicco».

Negli ultimi anni di vita è affetto da una malattia cronica agli occhi e deve proteggersi dal vento; così a Parigi ritorna a dipingere dal chiuso della sua stanza le vie della città.