Parlare o scrivere di Picasso può sembrare un tantino ridicolo. Su di lui, sulla sua opera, esiste una bibliografia sterminata, anche di autori di alto valore culturale. Le mostre su un singolo aspetto del suo lavoro o sull’intero percorso sono tantissime, sempre. Le sue opere valevano, e valgono oltre ogni immaginazione. Anche perché, grazie agli eredi, il suo nome è diventato una sorta di brand, come la Coca Cola o la Nike. A Parigi c’è la Picasso Administration, curata dal figlio Claudio, che ne gestisce l’eredità e l’immagine. Anche per «controllare le ricostruzioni e gli adattamenti televisivi e cinematografici non graditi, perché irrispettosi», come scrive Vincenzo Trione nel recente volume Contro le mostre. Ma il desiderio di denaro è una costante. Picasso è l’unico artista che dà il nome a una macchina. La Picasso Administration nel 1999 stipula, appunto, un contratto con la Citroën per la nuova Xara. Immaginate, immaginate solo, il giro di soldi. Perché l’arte, checché ne dicano gli intellettuali pagati per spiegarne il senso, non è altro che un gigantesco giro di denaro. Basti solo pensare a chi la colleziona: avvocati, industriali, banchieri, principi sauditi... non certo gli spazzini.

Ma, andiamo per ordine. Non vogliamo parlare della sua vita né della sua opera perché sarebbe, se non altro, pleonastico. Solo un accenno. Forse si tratta del più grande genio del secolo scorso, sicuramente un «cannibale»: assorbe tutto e lo trasforma in qualcos’altro. Si crede un dio e usa le persone a proprio piacimento. Soprattutto le donne. Chissà se fosse vissuto oggi al tempo del MeToo.

Per vedere le sue opere si può andare in uno dei tanti musei a lui dedicati. Il maggiore è sicuramente il Musée national Picasso di Parigi, ubicato nel seicentesco hôtel Salé. L’artista muore nel 1973 e gli eredi devono pagare le tasse di successione. Dal 1968 in Francia esiste una legge che consente di pagare queste tasse non con denaro ma tramite opere d’arte. In termini legali si chiama dazione. Dopo la sua dipartita si scopre che nel suo studio conservava un’infinita quantità di opere. La scelta per la dazione è stata fatta da Dominique Bozo, conservatore dei musei nazionali, che l’ha sottoposta all’amico dell’artista Jean Leymarie il quale, nel 1966, ha organizzato una retrospettiva intitolata Hommage à Picasso. Nel 1979, con il materiale selezionato, si crea il nuovo museo. 230 dipinti, 158 sculture, 29 quadri a rilievo, 88 ceramiche e 1500 disegni. «Opere di tutti i periodi e di tutte le tecniche – citiamo dal catalogo ufficiale del museo redatto dall’allora conservatore capo Hélène Seckel – dai pezzi da museo di grande fama alle raccolte importanti di studi, alle opere di ricerca di tipo sperimentale e intimo». La moglie Jacqueline scompare nel 1986 e la figlia propone un’altra dazione. Recentemente il museo è stato ristrutturato e ora appare più luminoso e razionale di prima. Durante il periodo di chiusura, e quale finanziamento ai lavori, una retrospettiva, curata dall’allora discussa direttrice Anne Baldessari, ha viaggiato attraverso 15 sedi diverse fra le quali Palazzo Reale di Milano (vedi «Azione», 10 dicembre 2012). Periodicamente vi si tengono anche esposizioni specifiche.

Il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano sta cambiando pelle. Dopo il pensionamento di Marco Franciolli è subentrato Tobia Bezzola – competente ed esperto, già allievo di Harald Szeemann – che speriamo riesca a far decollare il museo con mostre di qualità. Sinora l’enfant du pays – come aveva denominato Marco Züblin l’allora direttore in pectore nel lontano 1987 su Imago – non è andato oltre il suo ruolo di funzionario, trasportando dall’Italia concetti di esposizioni come quelli sui vari dialoghi fra collezioni, opere, eccetera: rapporti soggettivi fra materiale vario. Anche perché, come constatava Umberto Eco, «tutto ha misteriose analogie con tutto».

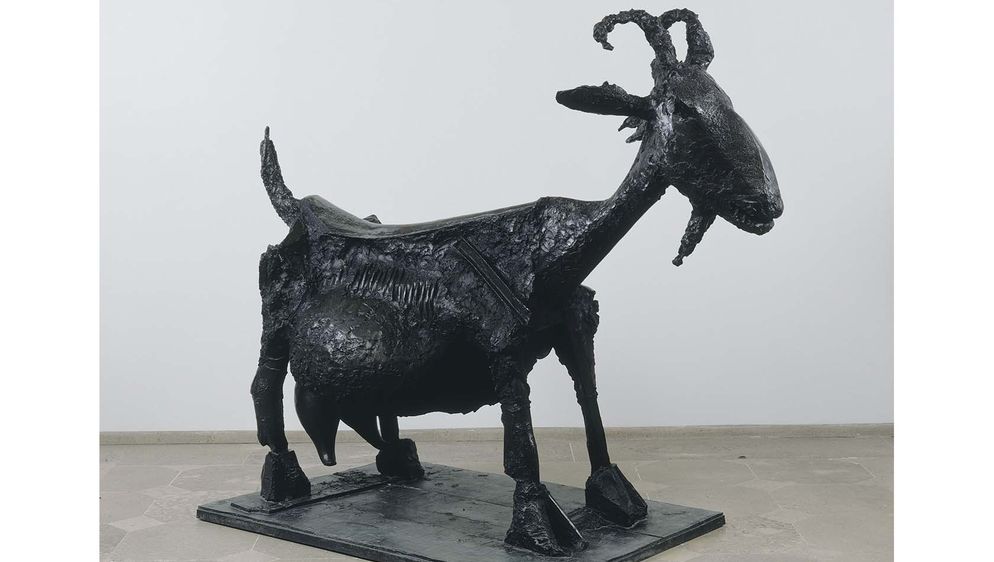

L’ultima esposizione, ancora pensata da Franciolli, è dedicata a Picasso. Curata da Carmen Giménez, che fa parte del consiglio di Fondazione del museo di Lugano, la mostra presenta 105 opere su carta e 15 sculture provenienti interamente dal materiale conservato nel Musée national Picasso di Parigi e lì esposto a rotazione.

La curatrice nei suoi brevi testi (quattro pagine di ringraziamenti e quasi quattro di presentazione, due delle quali autobiografiche) spiega che la mostra intende entrare nello spazio intimo di Picasso (vedi catalogo del Musée national Picasso); uscire dai canoni ufficiali delle altre esposizioni; proporre una nuova prospettiva critica e infine illuminare quello che è nascosto. Opzioni suggestive. Dopo le montagne di carte dedicate all’artista, finalmente una rilettura nuova, inedita, di «scavo». Peccato che non venga esplicitata. Non aiuta nemmeno il successivo testo di Francisco Calvo Serraller, che scrive di retrospettiva «piuttosto completa», realizzata con uno sguardo obliquo, trasversale. Restano, come monito, le ultime righe nelle quali sostiene che l’opera di Picasso «richiederà di essere sondata ancora a lungo nell’indefinito tempo a venire».

Insomma, se volete vederla dovrete scoprire da soli quale sia lo sguardo differente, nuovo, misterioso e intimo.

Alla fine una mostra piacevolissima, strutturata cronologicamente, che presenta alcuni interessanti studi realizzati per importanti dipinti come Les Demoiselles d’Avignon del 1907 o Étude de main: la main gauche de l’artiste del 1920 confrontato con Main de Picasso, calco in gesso del 1937. Poi una bella serie di Baigneuses del 1942, la Tête de mort del 1943 e uno spaventoso teschio dalle orbite vuote e dal naso corroso, specchio dei tempi passati e presenti. Da scoprire, soprattutto, la relazione tra il segno grafico e la scultura attraverso la volontà di scavare le varie superfici per indagarne l’essenza, sia nel togliere delle incisioni che nell’aggiungere delle opere tridimensionali. Volontà, questa, intimamente legata alla polifonia della sua ricerca.

Buona l’illuminazione, catalogo puramente didascalico senza nessuna analisi specifica e documentata delle opere.