Paolo Fresu è l’icona italiana della tromba jazz. L’ha portata addirittura in cima alle Dolomiti: il suo profilo sulla parete di roccia illuminato dall’alba su un mare di nuvole è diventato uno dei simboli della rassegna che si svolge ogni estate tra le montagne trentine. Eppure il musicista di Berchidda si stupisce del suo ultimo viaggio: l’ha portato in regioni prima impensabili, troppo lontane dalla sua storia e dalla sua musica. Un viaggio temporale nel lontano Medioevo, ma non in qualche chiassosa festa profana con giullari, menestrelli e cortigiani, bensì nel francescanesimo più semplice e popolare, quello che staccava la devozione dalla lingua ufficiale della liturgia – il latino, e dalla sua colonna sonora altrettanto canonizzata – il canto gregoriano, per creare quel nuovo connubio di poesia in volgare di sì (l’italiano ai tempi di Dante) e di melodia sacra chiamata Lauda. Fresu ha preso tra le mani la più antica e celebre raccolta di laudi medievali, il Laudario di Cortona, e dopo averlo studiato a lungo ha creato Altissima luce, uno spettacolo presentato a Umbria Jazz e a inizio novembre a JazzMi.

Maestro, come le è venuta questa idea?

Sinceramente non è venuta da me, anzi. Quando Daniele Di Bonaventura, bandoneonista e sodale di vecchia data, mi ha proposto di lavorare assieme sul Laudario gli ho dato del matto. Non è che non avessi mai fatto in carriera delle incursioni nella musica classica: ho suonato Bach con Uri Caine, ho affrontato il Rinascimento profano di Barbara Strozzi e quello vertiginoso e sacro di Monteverdi, però l’idea di laudi francescane del Duecento mi sembrava davvero troppo lontana dalla mia musica.

Che cosa le ha fatto cambiare idea?

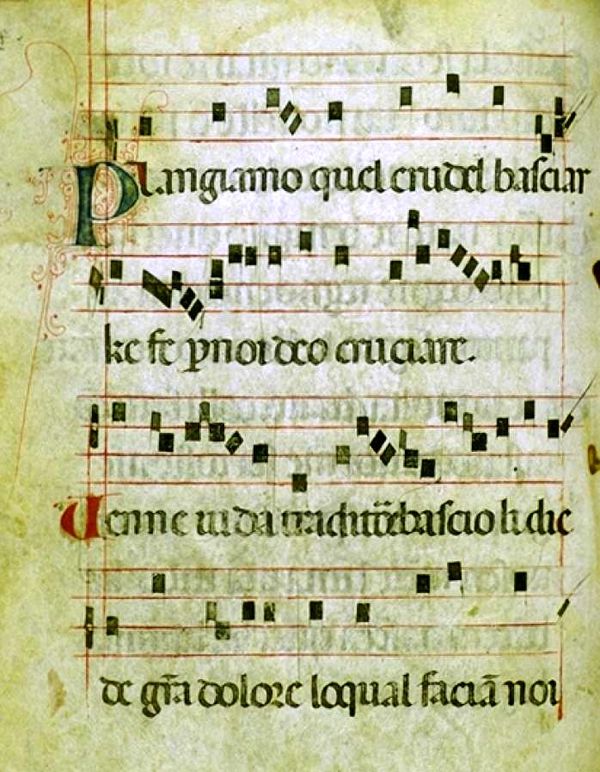

Quando ho iniziato a intravedere un punto in comune: le laudi nacquero nella temperie francescana, dalla volontà di avvicinare il popolo ai contenuti della fede: non a caso erano in volgare di sì e non in latino. E siccome anche il jazz nasce come espressione popolare, il primo ponte tra me e quelle note era gettato. Certo, per iniziare a capirlo ci ho messo del tempo: più che sfogliare il famoso Manoscritto 91 ho iniziato ad ascoltare le laudi in tutte le versioni possibili, da quelle più filologicamente informate a quelle più libere e meno rigorose: ad esempio ho trovato su internet Mina che canta Voi che amate lo Criatore accompagnata al piano da Danilo Rea. Insomma, mi sono preso tutto il tempo di cui avevo bisogno per maturare un giudizio, sono passati mesi, ma una volta capito che lo spirito di questa musica consonava con qualcosa che avevo dentro mi ci sono buttato.

Con quale criterio ha scelto tra le 46 laudi contenute nel manoscritto le 13 da rivisitare?Puramente estetico. La scelta non è dipesa nel modo più assoluto dal contenuto testuale: le confesso che non ho tenuto in nessuna considerazione le parole, pur sapendo che c’era un’intima relazione tra parola e suono, ma lasciandomi suggestionare solo ed esclusivamente dalla musica. Venite a laudare, Altissima luce, Lauda novella sono le più note anche perché sono le più belle.

Il salto da melodie arcaiche affidate alle sole voci alle sonorità jazz, con tanto di percussioni, bassi e ottoni, non è breve; lei ha parlato di un ponte gettato tra le laudi e il jazz: come l’ha costruito?

Io e Daniele abbiamo lavorato in parallelo, ci conosciamo da tanto e tra noi la sintonia è totale: io scrivevo per un quartetto dove oltre alla mia tromba c’è il bandoneon di Daniele, il contrabbasso di Marco Bardoscia e le percussioni di Michele Rabbia, Di Bonaventura per orchestra d’archi arricchita da oboe e fagotto. Ognuno rileggeva ciascuna laude con sensibilità e gusti suoi; poi abbiamo sovrapposto le nostre elaborazioni.

La sovrapposizione orchestra classica-quartetto si ripete uguale in tutte e 13 le laudi?

No. Ad esempio in Onne omo ad alta voce laudi la verace croce, una delle laudi che amo di più, ci siamo solo io e Di Bonaventura. Altrove c’è il coro Armonioso Incanto che intona le melodie originali, talvolta all’inizio, come a introdurre le nostre musiche: un procedimento, quello di introdurre con la melodia originale per poi svilupparla, usato anche da Bach o nel classicismo viennese, quando il gregoriano preludeva a polifonie vocali e brillanti accompagnamenti orchestrali.

Quanto è stato difficile modulare melodie sacre e millenarie nel linguaggio jazz?

Molto meno di quel che credessi. Le dicevo delle perplessità iniziali, ma riflettendoci ho capito che forse era più facile utilizzare melodie medievali piuttosto che classiche o romantiche: la musica delle laudi è puramente melodica, non ha la profondità armonica di un Bach o un Beethoven, e neppure un ritmo immodificabile, essendo scandita dal testo che accompagnava; quindi abbiamo potuto godere di una libertà ritmica e armonica incredibili.

E come l’avete esercitata?

Alcune volte rimanendo vicini all’originale, come in Lauda novella, dove ho mantenuto l’andamento modale tipico di quei secoli: anche nel jazz per improvvisare si usano i modi greci, lidio, dorico ed eolico. Altre volte modificando, flettendo, tagliando, pur cercando di rispettare lo spirito originale: ad esempio in Ave donna santissima ho semplicemente cambiato due note all’interno della melodia per permettermi di sviluppare un certo disegno armonico che la lauda mi ispirava; altrove ho tolto le note finali della melodia, in altre lo sviluppo è stato maggiore, ma chiunque conosce questi brani li riconoscerà immediatamente.

Le laudi sono espressioni di uno spiritualità e di una fede ben precise: ne è rimasta eco?

Direi di sì, penso che la religiosità originale sia rimasta. Infatti più che un progetto jazz lo definirei un progetto mistico, non a caso prima di Milano l’avevo sempre eseguito in chiese; ho accettato di suonare all’Hangar Bicocca perché ha caratteristiche spaziali e acustiche simili e a una moderna cattedrale. Io mi sento cristiano e credo che queste melodie abbiano in sé un messaggio universale capace di attraversare il tempo.