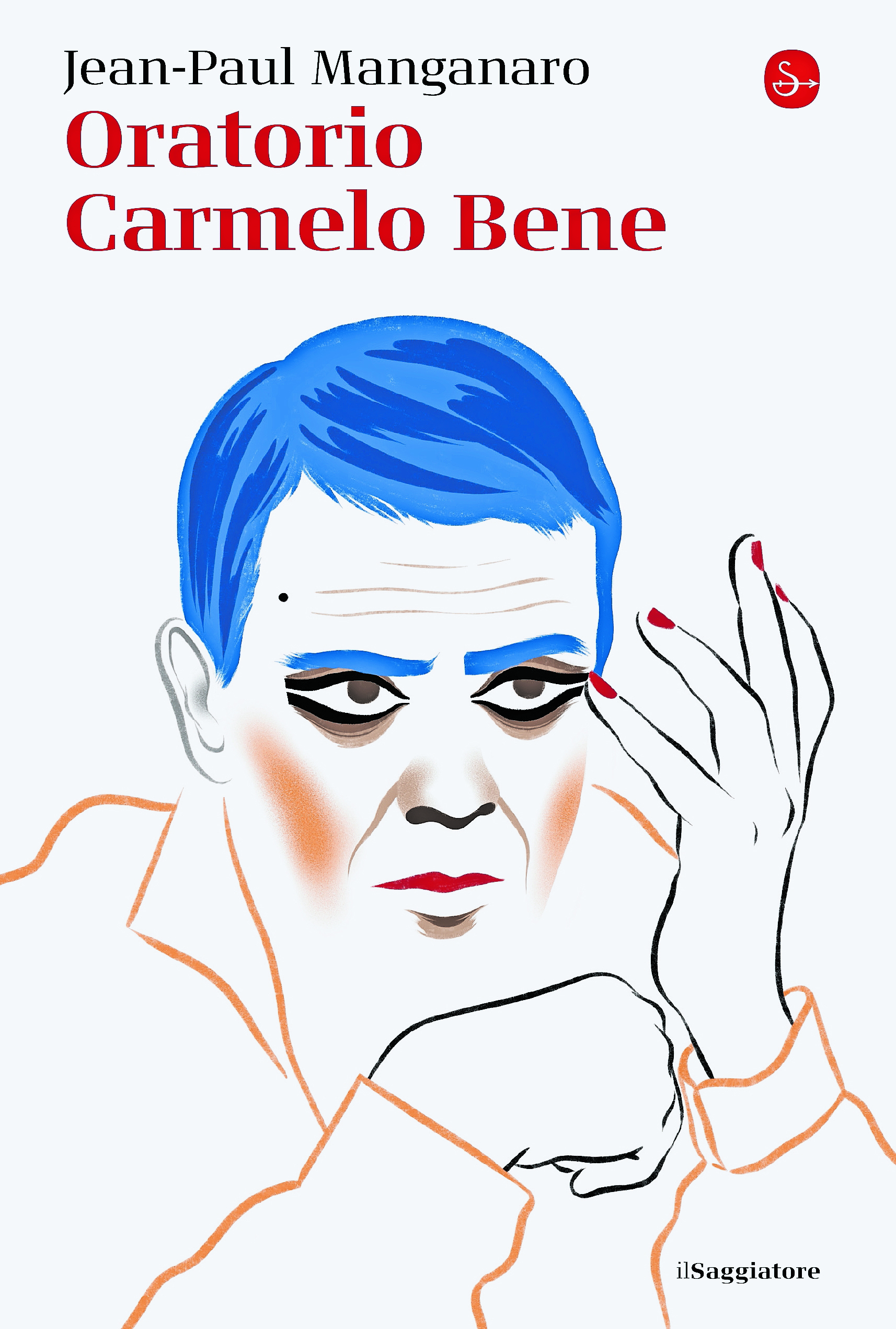

Ricordato da Carmelo Bene (Campi Salentina, 1937 – Roma, 2002), nella sua autobiografia-intervista scritta a due mani con Giancarlo Dotto, come «il caso più eclatante di alta femminilità» mai riscontrato in un uomo e «unico, vero, grande amore della (…) vita», Jean Paul Manganaro dedica oggi, a vent’anni dalla morte del geniale poeta-attore, un libro che vuole essere, al contempo, saggio critico e filosofico, percorso biografico per accenni, gesto d’affetto e commemorazione. Oratorio Carmelo Bene, questo il titolo apparso di recente per i tipi de Il Saggiatore, è infatti un’opera in cui tali elementi, con costanza, si intrecciano attraverso un’indagine speculativa, a tratti poetica, di grande complessità.

Studioso e traduttore – sue, in italiano, versioni da Artaud e Deleuze così come, in francese, l’opera omnia dello stesso Bene – per chi non lo sapesse Manganaro ebbe un ruolo importante nel percorso dell’artista: fu lui, infatti, nel 1977, all’affacciarsi di CB sulla scena francese tramite le repliche di Romeo e Giulietta e del suo S.A.D.E., a combinare gli incontri con alcune personalità dell’epoca: fra questi Pierre Klossowski e il sopraccitato Deleuze, entrambi, poi, personalmente coinvolti nel percorso di CB attraverso la stesura di opere a lui dedicate (non per nulla, in Oratorio Carmelo Bene, un intero capitolo è incentrato proprio su Il teatro di Carmelo Bene e la «cultura» francese). Qualche spettatore televisivo di buona memoria, poi, non dimenticherà certo la storica puntata di Mixer – programma Rai degli anni Ottanta-Novanta a tema culturale – che nel 1988 vide confrontarsi con toni accesi – e a mio avviso con esiti infelici soprattutto per i primi – i critici Guido Almansi, Guido Davico Bonino, Giovanni Raboni e Renzo Tian con Carmelo Bene, lo studioso Maurizio Grande e lo stesso Manganaro.

Come in passato già fatto da altri, ora, con questo suo nuovo contributo Manganaro mette in luce le peculiarità e le questioni dell’operare di Bene sulla scena prendendone in esame alcuni aspetti specifici. Ad esempio, l’uso costante – minimamente variato – a partire dal Riccardo III (opera del 1977, ricordiamolo, accompagnata in creazione proprio da uno scritto di Deleuze) di un quasi frac come costume o, meglio, dispositivo di scena che, da un lato, rimanda «all’insieme degli attori che hanno recitato i ruoli shakespeariani nel XIX secolo», dall’altro «rinvia al dandismo, al disperato delle musiche romantiche, alla nostalgia di un tempo mai vissuto». Oppure quel continuo «mettere in difficoltà il corpo», devastandolo attraverso un proliferare di ostacoli, di prove, di trappole e tortuosità che in cinema come in teatro (si pensi al rapporto con le vesti o alle tante corazze che limitavano i movimenti dei suoi personaggi) sembra segnalare più che un martirio un attacco a «un sapere organizzato, capace solamente di ripetere la lettura e la lettera del corpus e non di ricrearne di nuove». O, ancora, il confronto incessante con Shakespeare che, a partire dalla figura di Amleto, si fa luogo di riflessione sull’attore e il teatro stesso.

Estremamente discreto, poi, Manganaro, rimescolando con la sua scrittura proteiforme memoria e creazione, riporta solo brevemente qualche ricordo della sua amicizia con Bene, ma senza concedere nulla al voyeurismo: leggiamo quindi del dolore che colse l’artista all’annuncio della morte di Sandro Penna, o della sua fiera soddisfazione quando, al termine di una replica di Lorenzaccio, annunciava in camerino che da cinquanta minuti lo spettacolo era passato a quarantotto. A concludere il libro, infine, il lettore trova il toccante scritto che l’autore pronunciò al Teatro Valle di Roma nel marzo del 2002 (il brano apparve successivamente sulle pagine de «L’Unità»): «Egli era amore del teatro», vi si legge, «un amore tanto passionale da essere violentemente eccessivo e incontrollabile, eccedente. (…) Carattere antico e arcaico che guarda e distrugge per verità, una verità senza problemi, senza dialettiche, senza aforismi, senza metafore».

Bibliografia

Jean Paul Manganaro, Oratorio Carmelo Bene, Milano, 2022, Il Saggiatore