Ero appena entrato nella scuderia Azione quando esplose il «caso Benetton-Toscani». Con la sua campagna pubblicitaria, Toscani produsse un’autentica rivoluzione: il prodotto da vendere non era più il soggetto dell’immagine; anzi: non rientrava nemmeno nell’inquadratura, lasciando spazio vuoi ai famigliari che assistono un malato di AIDS o al pretino che teneramente bacia una giovane suora immacolata. Proposi alla responsabile d’allora, Luciana Caglio, un articolo su questo clamoroso cambio di paradigma.

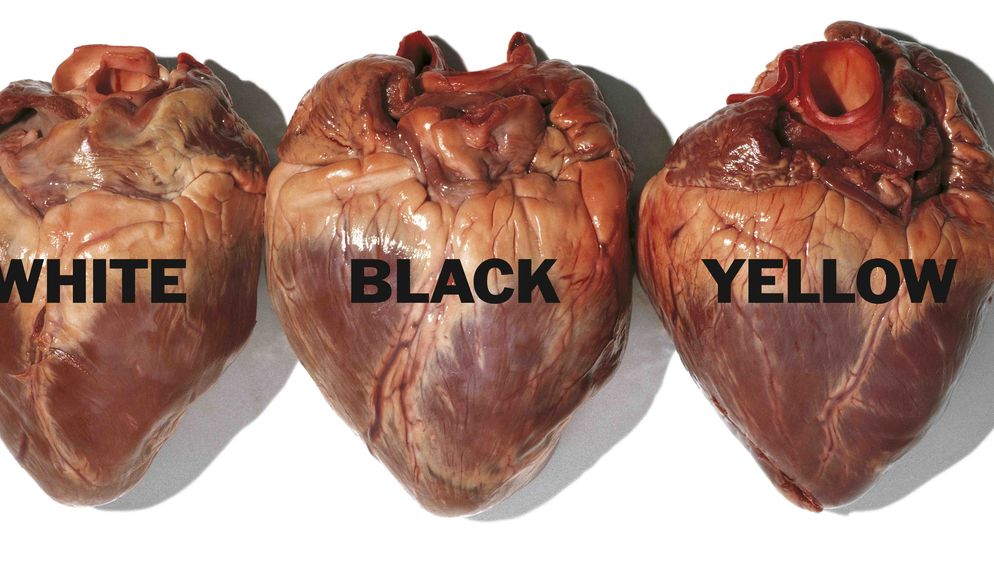

Luciana accolse la proposta, pubblicò il mio pezzo – entusiastico – però poi commentò: «Sarà… ma sfruttare i drammi umani per vendere maglioni non lo trovo molto etico». Le sue parole, in fondo, già riassumevano il dibattito che si accese all’epoca e che, a distanza di quasi trent’anni, non si è ancora concluso. Da un lato si schierava chi elogiava Toscani per il coraggio delle sue scelte, attraverso le quali portava sotto gli occhi di tutti lo spunto per riflettere su una realtà non più sempre e solo rosa, quella realtà immaginaria tanto cara alla classica réclame; dall’altro chi vede(va) dietro le campagne pubblicitarie una semplice quanto spregiudicata operazione commerciale. «È la pubblicità tradizionale a essere profondamente razzista: sei bello, piaci? Allora vai bene. Gli altri sono da scartare!», ripete ancora adesso Toscani, che peraltro odia essere definito un creativo: «La creatività – eventualmente, e quando ti va bene – la cogli solo alla fine di un processo reso possibile dal coraggio, il cuore e la mente» (e se vi viene in mente Henri Cartier Bresson, mutatis mutandis, non siete molto fuori strada!).

La mostra al Max Museo di Chiasso non ha la pretesa di chiudere la questione, ma in qualche modo «depone» a favore del fotografo milanese poiché ci ricorda il suo impegno anche in molte campagne dal chiaro sfondo sociale: Vacca in pelliccia (notare l’uso sapiente della metonimia: la bestia è a quattro zampe) contro lo sfruttamento animale; la sedia elettrica e i ritratti dei condannati al patibolo (di cui almeno uno, Jeremy Sheets, risultato poi innocente) contro la pena di morte; la modella drammaticamente scarnita per cominciare a parlare – nel 2006 – di anoressia. Quando si definisce «fotografo situazionista», insomma, Toscani rivendica il suo diritto di usare la fotografia per farsi testimone della sua epoca, della società in cui vive e di cui sopporta a malapena le contraddizioni.

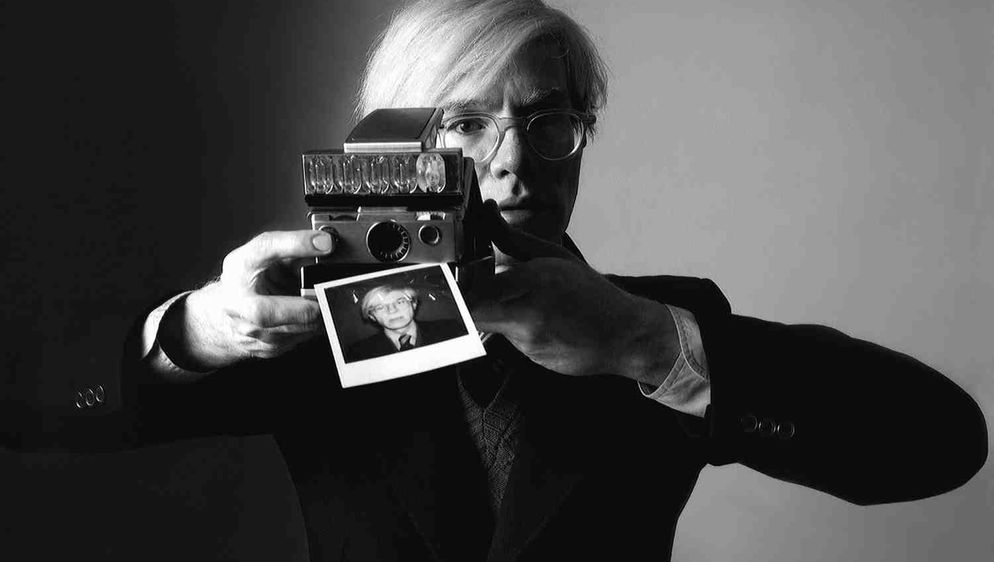

Al termine della visita ci è venuto spontaneo pensare che «abbiamo perso un fotografo e dobbiamo accontentarci di un comunicatore». Sì perché le sue foto d’antan (inizio Anni 60 del secolo scorso), realizzate durante i suoi studi alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, testimoniano di un talento che sapeva mettere a buon frutto gli insegnamenti di Johannes Itten (chiamato a insegnare già nel 1919 al Bauhaus da Walter Gropius) e di altri prestigiosi insegnanti – Walter Binden, tanto per fare un altro nome – che non solo gli lasciarono ampi spazî di manovra, ma anzi lo spronavano a «scattare» in piena libertà. Esposte per la prima volta, da queste immagini vintage possiamo altresì cogliere qualche influenza dei Grandi Maestri sul giovane Oliviero: è facile vedere l’impronta di Mario Giacomelli nei ritratti dei seminaristi siciliani, ma appare anche l’influenza di László Moholy-Nagy e i suoi studi sul «movimento» in alcuni scatti astratti dalla perfetta simmetria.

Nel corso del tempo, Toscani ha poi preferito puntare su una fotografia che si è fatta vieppiù comunicazione, che denuncia senza troppi orpelli estetici perché il suo scopo non è appagare, ma al contrario arrivare anche al grande pubblico per colpirne l’occhio e poi – appena fosse possibile – scuoterne la coscienza. Senza tuttavia rinunciare mai a quella provocazione su cui puntò sin dal 1973, quando accompagnò con lo slogan «Chi mi ama mi segua» il primo piano di un incredibile lato B femminile, realizzato per i jeans «Jesus». Era troppo per il Vaticano, che infatti reagì con veemenza, ma forse indicò a Toscani la strada che poi avrebbe percorso: comunicare e provocare per suscitare interesse, passando se necessario e con assoluta nonchalance anche per lo scandalo.

«Wag, Oliviero, osa!» gli ripetevano a Zurigo. E lui ha osato.