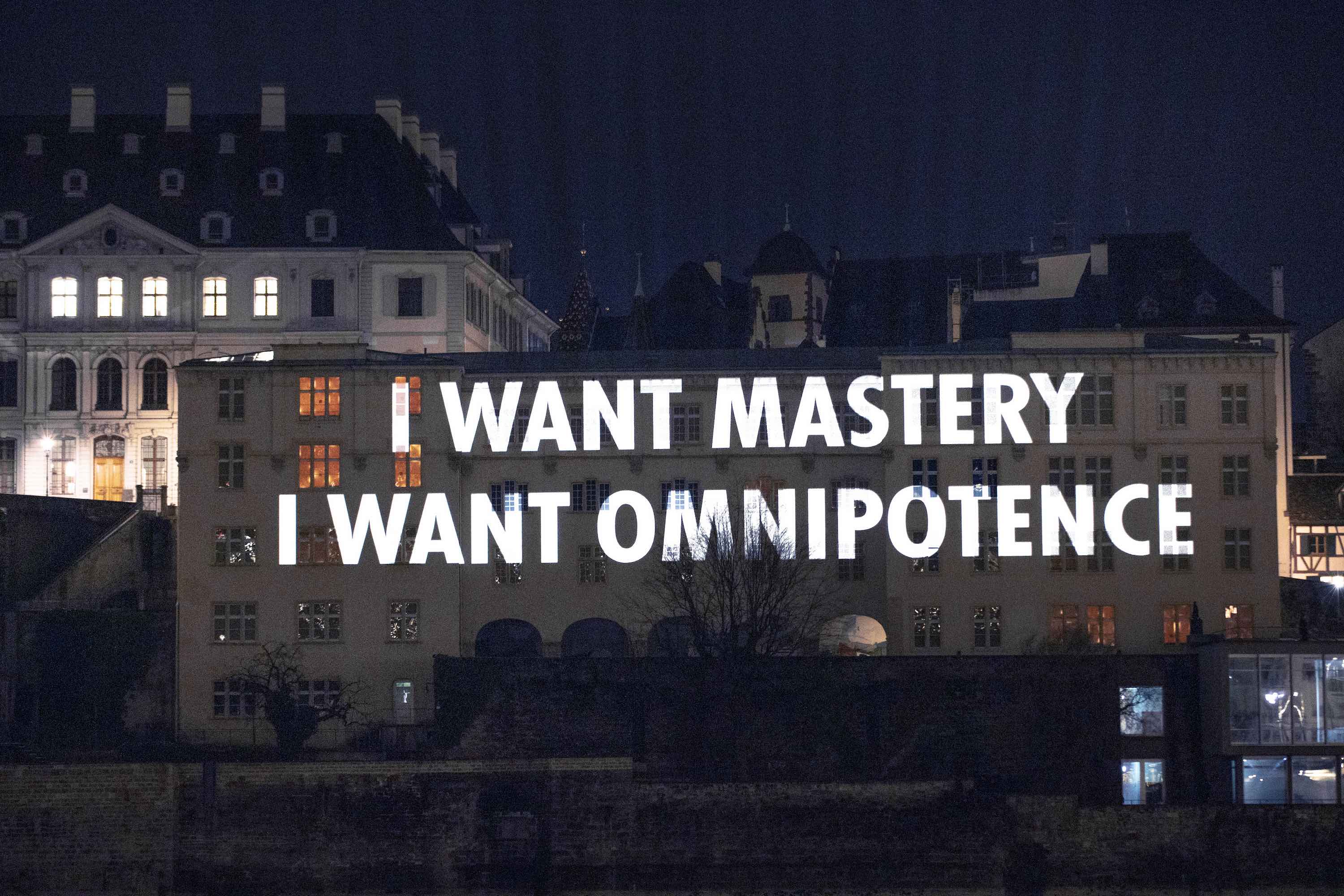

In un momento in cui i riflettori delle istituzioni museali sono puntati sull’arte al femminile, con operazioni di recupero indubbiamente di grande interesse, alle quali, come spesso accade in questi casi, si affiancano operazioni che si limitano pedissequamente a seguire un trend, la scelta di proporre una grande mostra dedicata a Louise Bourgeois costituisce indubbiamente un titolo di merito per il Kunstmuseum di Basilea e per il suo direttore Josef Helfenstein. Ed è un titolo di merito ancora più grande, l’aver deciso di affidare la curatela di questo progetto non solo a una donna, ma in particolare a un’artista. Pur nella diversità di approccio che caratterizza il loro lavoro, l’artista americana Jenny Holzer ha infatti saputo interpretare con grande sensibilità e senza inutili protagonismi un progetto espositivo dedicato a quella che è indubbiamente una delle figure più importanti dell’arte della seconda metà del Novecento.

Ne è risultata una mostra intensa e ben allestita che, partendo dall’importanza della parola nell’opera della Bourgeois, permette allo spettatore di entrare nell’universo di un’artista che all’identità femminile ha dedicato tutta la sua ricerca, riuscendo a interpretarla con una sincerità di accenti che non ha paragoni nell’arte del secolo scorso. Un’artista così singolare e consapevole della forza che le derivava dalla sua capacità di introspezione, che ha potuto fare a meno anche della stampella ideologica del femminismo, al punto che nel 2003 in un’intervista con Isabelle Caux ha affermato: «sono una donna, quindi non ho bisogno di essere una femminista». E questo, anche se il suo successo, a dire il vero piuttosto tardivo, deve molto all’affermazione del pensiero femminista tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Del resto la Bourgeois si è sempre battuta per le questioni di genere e ha sempre sostenuto e promosso le artiste più giovani di lei.

Parlare di Louise Bourgeois, vuol dire inevitabilmente parlare della sua biografia, perché tutto il suo lavoro nasce da uno scavo feroce e impietoso della sua interiorità che le ha permesso nel corso del tempo di estrarre alcune delle immagini più simbolicamente pregnanti dell’arte del secolo scorso come nel caso dei grandi ragni intitolati Maman o come nella serie delle Cells. Nata nel 1911 a Parigi da una famiglia borghese e agiata che gestiva una bottega per il restauro di arazzi antichi, Louise fin da piccola è confrontata con la difficile realtà dei rapporti famigliari. Se da un lato vi è la lunga malattia della madre che morirà nel 1932, quando l’artista è appena ventenne, è però soprattutto il comportamento del padre a segnare in maniera traumatica la sua infanzia. All’interno delle mura domestiche la piccola Louise ha infatti modo di assistere ogni giorno alla relazione che il padre intrattiene con quella che è la sua insegnante privata d’inglese. Una relazione che come Louise ha modo di capire rapidamente è nota anche alla madre, la quale, tuttavia – cosa per lei allora incomprensibile – la tollera, chiedendo addirittura alla bambina di ragguagliarla in proposito. La necessità di tornare continuamente su questi traumi per cercare di ricucire e rammendare le ferite che hanno impresso nel suo animo diventeranno il motore di tutto il suo lavoro. Come ha riconosciuto lei stessa: «tutto quello che faccio è stato ispirato dai miei primi anni di vita. Tutti i miei lavori, tutti i miei soggetti hanno tratto ispirazione dalla mia infanzia. La mia infanzia non ha mai perso la sua magia. Il suo mistero, il suo dramma».

Ma la grande operazione di scavo nel proprio inconscio da cui ha tratto alimento tutta la sua produzione artistica inizierà solo negli anni Quaranta, dopo una serie di vicende, tra cui un tentativo di suicido nell’immediatezza della morte della madre, l’abbandono dello studio della matematica per dedicarsi a quello dell’arte, l’incontro con Fernand Léger che le suggerisce di dedicarsi alla scultura invece che alla pittura e, soprattutto, il matrimonio con lo storico dell’arte americano Robert Goldwater, con il quale nel 1938 si trasferirà a New York. È in questa città, infatti, che si svolge la seconda parte della vita della Bourgeois e tutta la sua carriera artistica.

Dopo le prime prove artistiche degli anni Quaranta tra le quali spiccano le Femme maison, di cui troviamo alcune versioni successive nella splendida sala che apre l’esposizione, nel 1951 la Bourgeois interrompe per un decennio l’attività artistica in seguito alla depressione causatale dalla morte del padre. È in quel momento che prende avvio il lungo e doloroso processo di autoanalisi psicanalitica che l’accompagnerà per oltre un trentennio e che si tradurrà in un intenso processo di scrittura di cui la mostra ci offre un’ampissima testimonianza. La rielaborazione del rapporto tormentato con il padre, intessuto di odio e di amore, che sfocia nel 1973 nell’opera La distruzione del padre, e la riabilitazione della figura della madre sono al centro di una produzione che a partire dagli anni Sessanta si caratterizza sempre più per la sua intransigente capacità di affrontare, partendo sempre dalla propria biografia, temi come la sessualità, il ruolo della donna, la maternità, l’angoscia esistenziale, il potere maschile. Come lei stessa scrive in uno dei suoi arazzi ricamati: «sono andata e tornata dall’inferno, e lascia che te lo dica è stato meraviglioso». E di questo viaggio la mostra di Basilea rende conto in maniera esauriente.

Se proprio un appunto va fatto alla sua curatrice è quello di non aver saputo resistere alla moda del momento e di aver prodotto una applicazione di realtà aumentata che non aggiunge assolutamente nulla all’esperienza dello spettatore, ma rischia anzi di distrarlo inutilmente dall’intensa carica emotiva che pervade le sale espositive.

A chiusura di questo articolo vogliamo però ricordare anche una figura maschile, quella di Martin Kunz, l’ex direttore del Kunstmuseum di Lucerna che negli ultimi vent’anni aveva fatto del Ticino la sua casa e dove è scomparso lo scorso ottobre all’età di 74 anni. Molti anni fa, quando dirigeva il museo di Ascona, aveva provato a portare in Ticino una mostra della Bourgeois, ma forse dalle nostre parti i tempi non erano ancora maturi per certe cose e il progetto era stato affossato. Oggi siamo sicuri che avrebbe vissuto come una sorta di risarcimento ideale questa grande mostra presentata nella sua Basilea.