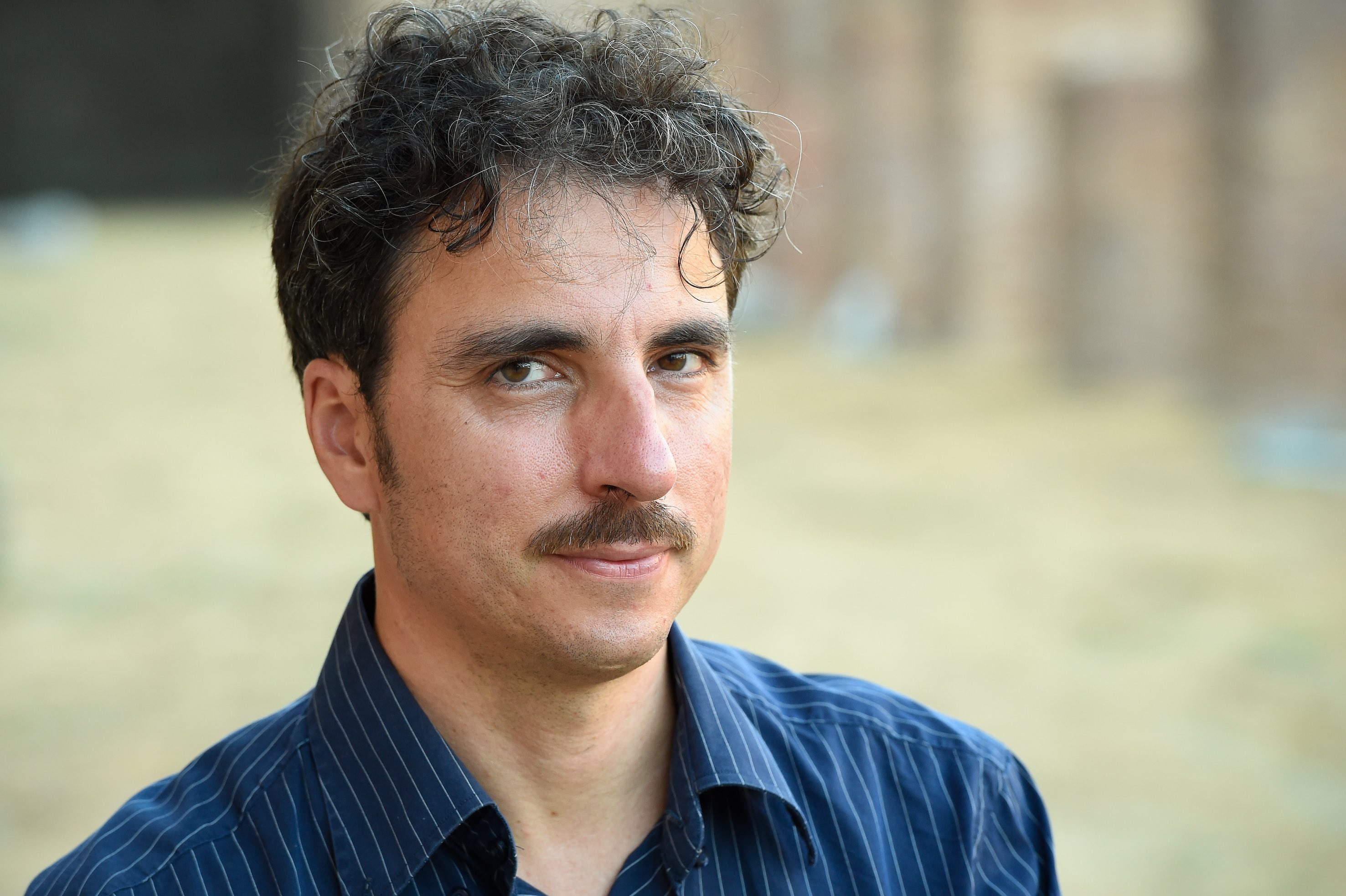

Quando gli chiedo se il suo romanzo, in fondo, non sia una versione – aggiornata al XXI secolo – de I promessi sposi, Mario Desiati sbotta a ridere. Poi, dopo un attimo di riflessione, l’autore degli Spatriati, il romanzo che quest’anno ha vinto il Premio Strega, risponde: «sono lusingato, non l’avevo ancora sentito il paragone con il classico di Manzoni, e io sono uno scrittore che si confronta con la storia della letteratura».

In effetti, il prestigioso Strega lui lo ha dedicato agli scrittori della sua terra, ai pugliesi come Maria Marcone e altri menzionati nel testo. Il confronto con I promessi sposi si deve al fatto che anche quello di Claudia e Francesco, i protagonisti degli Spatriati, è un amore combattuto, impedito da varie persone e pregiudizi, proprio come quello più famoso – e all’origine della narrativa italiana – di Renzo e Lucia. «Racconto, puntualizza Desiati, un amore spatriato, un rapporto lontano e in cui non prevale mai l’idea del possesso». È anche questo elemento «di esclusiva complicità», come la definisce lui, a rendere graffiante, anche snervante ma entusiasmante la storia, così strana, tra Francesco e Claudia. Lui, con quel suo carattere schivo, timido, e ancora legato ai riti della Chiesa cattolica. Lei invece, con la sua folta chioma rosso fuoco, più impulsiva, decisa a emigrare per liberarsi a tutti i costi dalla rete (e i ricatti) familiare. E da tutti i retaggi delle tradizioni. «Il loro amore, commenta Desiati, si fonda sul patto, alquanto paradossale, che l’altro possa compiere più esperienze possibili. Più compiono nuove esperienze e più il loro legame si rafforza». A differenza di due semplici contadini comaschi come Renzo e Lucia, Francesco e Claudia sono davvero degli «spatriati», anche nel senso più specifico che Desiati e il suo dialetto di Martina Franca danno alla parola.

«Spatriato, spiega con la sua pazienza lo scrittore pugliese, è colui che non fa le cose convenzionali. Chi ci tiene a definirsi libero, a vivere senza i freni dei pregiudizi, a vestirsi come vuole e a non appartenere a nessuno». Non appena infatti i casini dei rispettivi genitori giungono al punto di ebollizione (la madre di Francesco, infermiera, ha una storia col chirurgo dell’ospedale, che guarda caso è il padre di Claudia) i due si danno alla via di fuga. Claudia – testarda com’è ha voluto laurearsi in economia a Milano – sonda il terreno prima a Londra, per poi sbarcare nella capitale della devianza, dei club sadomaso e dei templi rombanti della techno: a Berlino, la metropoli della Rausch-Industrie, dello «sballo di massa» sulla Sprea. «Berlino è la città ideale, spiega Desiati, per viversi lo “spatriamento”. La città dove oggi in Europa si vive al meglio la democrazia intesa come poter essere sé stessi. Per le strade di Berlino sei tranquillo, senza che nessuno commenti o disturbi». Desiati ci ha vissuto a lungo e adora la magmatica metropoli sulla Sprea. Ma è nato e cresciuto a Martina Franca, perla barocca nella valle d’Itria, e alle bellezze veraci della Puglia, alle arcaiche magie del Sud come agli ulivi millenari ci è legatissimo.

«Il libro con cui sono cresciuto, racconta, è non a caso Sud e Magia di Ernesto de Martino. Io poi ho un imprinting cristiano e vengo da una famiglia molto cattolica; mio padre ancora oggi, a 84 anni, legge libri di teologia». Tant’è che nel romanzo, mentre Claudia è già a Berlino a ficcarsi nei guai testando vari lavori e amori (con un ragazzo bisex georgiano; con una ragazza italiana non proprio fedelissima), Francesco è ancora lì, all’ombra dei trulli a sopportare quel burbero arrogante di suo padre. «Suo padre, spiega Desiati, è di quel maschilismo bonario fatto di frasi roboanti, sarcasmi sprezzanti e gesti grossolani». In mezza Italia, a pensarci bene, è diffuso questo «tipo di maschio goliardico e vittimista», come lo sintetizza Desiati. Solo in Puglia però trovi masserie stupende, che Francesco riassesta e rivende al miglior offerente. Frequentando ancora la chiesa e caricandosi sulle spalle pesanti statue dei santi durante le processioni. «Da noi la chiesa, dice Desiati, per tanti ragazzi è ancora punto di incontro e socialità, di sguardi e contatti». Per il resto, da Roma in giù, al Sud, la disoccupazione è sovrana, e a farla da padrone è la piaga del precariato. «Tanti giovani oggi sono “spatriati” per necessità, non per scelta. Ho 45 anni e il mio secondo romanzo, scritto 18 anni fa, si intitolava Vita precaria, amore eterno. Siderale quindi la distanza fra il Sud e il Nord del Vecchio continente, fra la Puglia dei due mari e la grigia, ma più sexy Berlino. Sono proprio questi contrasti così vividi – la Berlino degli sballi, delle orge e delle solitudini infinite; il Sud magico, solare e conservatore – a dare ritmo e pulsioni alle pagine degli Spatriati.

«Sì, certo, ammette Desiati, oggi la nostra Puglia è “instagrammabile”, filtrata da tante belle fotine e cornici turistiche». Ma non solo, perché subito sotto alla scorza turistica «c’è l’anima nera, continua lui, di criminalità e disoccupazione, di lotta fra chi l’ambiente lo cura e chi no». Nel romanzo la cura dell’ambiente, degli ulivi e dei vitigni è un valore molto sentito. Tornando dalla trance berlinese, Francesco rimetterà in sesto i trulli e le terre abbandonate dai nonni. Inizierà a piantare quei maestosi ulivi che il terribile batterio ha di recente abbattuto. «Il simbolo di tutti questi volti contrastanti della Puglia, riassume Desiati, è la xylella che ha distrutto gli ulivi, trasformando i mari verdi degli alberi in orribili deserti di morte. Nel romanzo volevo evitare i cliché, ma un poco l’ho anche poggiato sulle nostre tradizioni e sul dialetto». Già i titoli dei capitoli scandiscono via via il «maturare» dell’amore così acerbo, e lento, fra Claudia e Francesco, ne accompagnano le loro lunghe peripezie. Ci sono i capitoli intitolati con le più suggestive parole tedesche (Sehnsucht, che sta per nostalgia o brama).

Ma nella maggior parte dei titoli è il più colorito dialetto pugliese a risuonare: il primo capitolo s’intitola Crestiene, nel senso di persona o individuo. Spatriète, il secondo, con le due e pugliesi. Ma è il più denso, dolce suono dialettale quello con cui il romanzo si chiude, sigillando lo spuntare di un tenero amore fra Claudia e Francesco nell’epilogo intitolato: Amore. «Nel dialetto di Martina Franca, conclude l’autore, quel termine indica il sapore di un frutto fresco. Maturo, pronto per esser mangiato». L’amore dal gusto anche acidulo, sofferto e in fondo impossibile fra due spatriati.