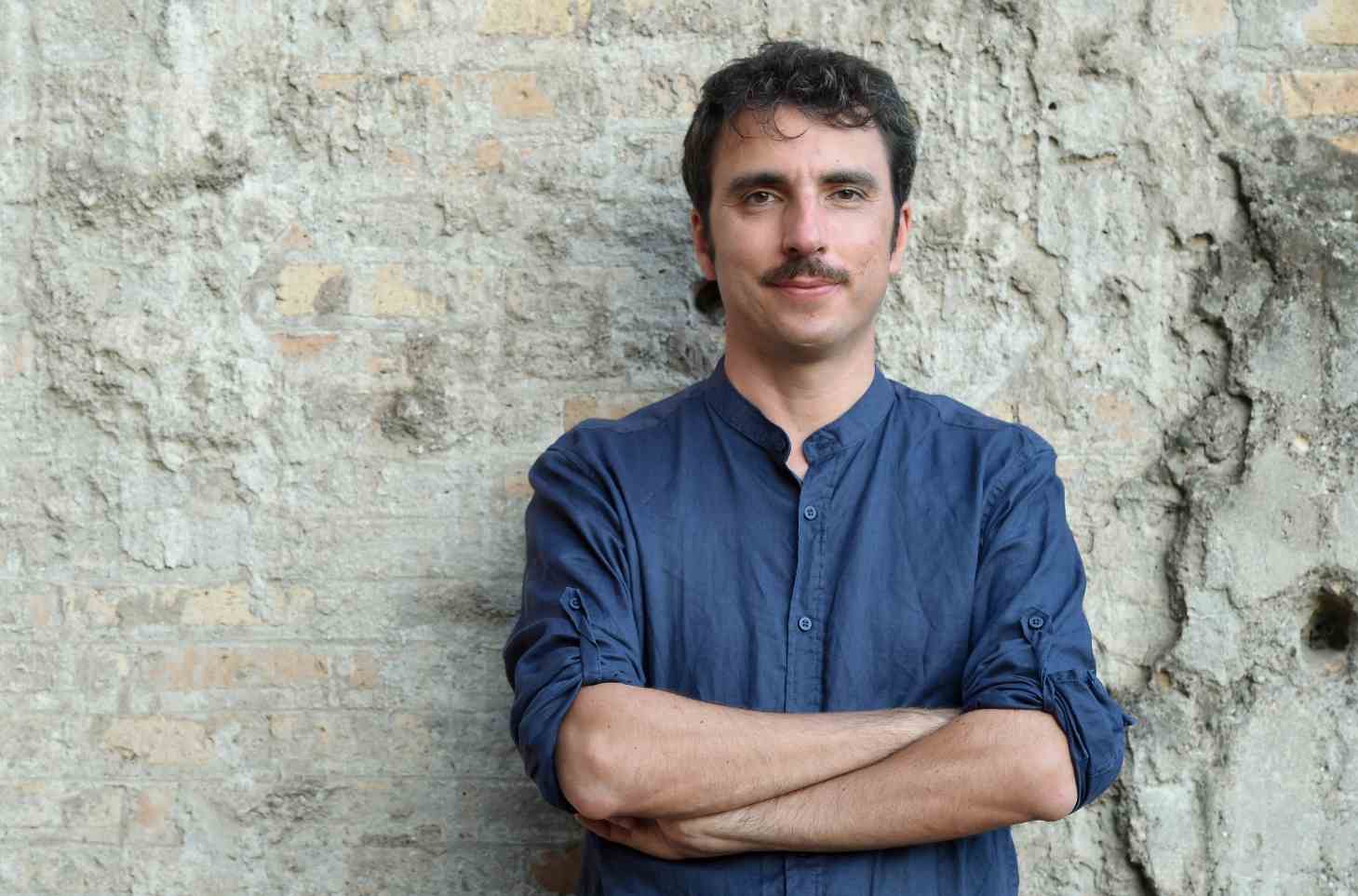

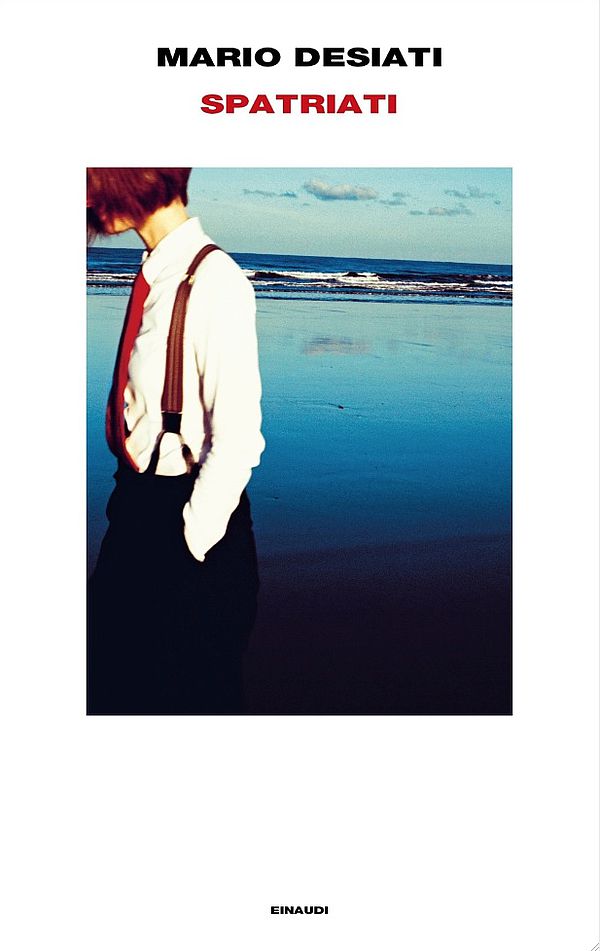

«La letteratura è una comunità di spiriti che compongono il nostro sguardo, la nostra vita e quella parte interiore che non possiamo toccare, ma solo sentire»: abbiamo incontrato Mario Desiati, autore di uno dei romanzi italiani più significativi, letti e amati del 2021: Spatriati (Einaudi 2021). Spatriato è un termine pugliese che significa strano, balordo, incapace di rispettare le regole sociali: è la condizione esistenziale di Claudia e Francesco, protagonisti di questo romanzo. I due si conoscono da ragazzini, a causa di una vicenda familiare che li accomuna, e attraversano insieme, a partire da approcci diversi, la giovinezza dei quarantenni di oggi, fatta di esperienze all’estero, precarietà lavorativa e affettiva, di una ricerca di libertà, che non trova quiete né fine.

Il tuo romanzo è la storia di un legame: Claudia e Francesco, i due protagonisti, si affiancano da quando sono ragazzini, ma questo non li salva da una condizione esistenziale di solitudine invincibile. È destino di tutti gli spatriati essere in fondo irrimediabilmente soli?

Destino è una parola che maneggio con molta cura. Può essere la forza che determina le varie esistenze di tutti noi, può essere una vocazione, un’entità celeste che modifica il corso esistenziale. Per alcuni è addirittura sinonimo di futuro. Lo spatriato che ho provato a raccontare è una persona che si stacca dalle sue radici consapevolmente, che spatria con la propria identità.

Ovviamente intendevo una patria senza un territorio geografico preciso, ma un modo di pensare, di essere nel quieto vivere, del «chi si contenta gode», che molti assecondano nonostante la loro identità nutra altre aspirazioni. Spatriare è anche una reazione alla pressione sociale. Penso che chi valica una frontiera ha sempre l’aspettativa segreta di dare un’impronta a quello che si ritiene essere il destino. Alla fine, il destino è diverso in ognuno di noi e quella solitudine è l’ombra che tutti vivono nella loro vita, spatriati e no.

I due protagonisti possono essere interpretati anche come la scissione di un’unica persona, la rappresentazione delle componenti maschili e femminili, che convivono sempre in ognuna e ognuno. A tal proposito il filosofo Emanuele Coccia («Azione« Il desiderio contro la paura, 16 agosto 2021) scrive: «non c’è nessuna identità di genere: nel genere, in ogni genere, si è almeno in due, e lo si è sempre nel modo di un esperimento, di un tentativo temporaneo». Cosa ne pensa?

Quando entro in libreria e leggo che ci sono scaffali dedicati alla letteratura femminile mi sento davvero uno spatriato totale. Non riesco ad adeguarmi all’idea che ci sia un libro per le donne e un libro per gli uomini, credo che i libri siano per tutti, anche quelli che vengono definiti romanzi rosa. Ho scritto di Claudia e Francesco con l’utopia di raccontare l’animo di personaggi, che ridefiniscono la propria «patria», anche attraverso il genere, ma il genere inteso come incombenze sociali, per cui le donne e gli uomini hanno una serie di compiti predefiniti, e che invece nelle società più evolute sono rimesse in discussione.

Claudia e Francesco, come milioni di altre persone in tutto il mondo, fanno proprio questo. Nel linguaggio specialistico sarebbero considerati due genderfluid, anche se rifuggono nel corso della loro vita qualunque definizione.

«Eravamo usciti dalle nostre famiglie riportando ferite profonde, ma le nostre famiglie non erano uscite da noi»: qual è il rapporto tra l’essere spatriati e la libertà e quali forme di libertà dalla famiglia crede possibili?

Credo nella solidarietà tra le persone, nella possibilità di vivere insieme per superare le difficoltà, oppure per assicurare una comunità solidale ai propri figli. Credo che si possano scegliere diversi tipi di modelli, dalla coppia tradizionale a quella aperta, fino alla condivisione comunitaria, come nel caso delle Wohngemeinschaft (case condivise, ndr): l’importante è che la scelta sia funzionale all’individuazione e allo sviluppo della propria identità e della propria vocazione.

Di solito si intende la famiglia tradizionale in relazione al concetto di radici, ma le radici sono per gli alberi e non per gli esseri umani scriveva Amin Maalouf, perché le radici oltre a nutrire, trattengono.

Il romanzo si conclude con il capitolo Note dallo scrittoio o stanza degli spiriti, dedicato alle scrittrici e agli scrittori citati nel testo e che, come spiriti appunto, l’hanno accompagnata nella redazione del romanzo, tanto che si potrebbe concludere che per lei l’unica possibilità di appartenenza è la letteratura. Che tipo di patria è la letteratura?

Negli anni 90 era molto discusso il Codice dell’Anima di James Hillman (Adelphi, 1997), in cui si ritrova il concetto di superstizione parentale, per la quale confondiamo la biogenetica con la nostra spiritualità. Liberarsi da questa superstizione significa comprendere che gli antenati non devono essere per forza i nonni dei nostri genitori, ma possono essere altre entità: in alcune culture sono le pietre oppure gli alberi. Perché esistono posti nel mondo nel quale avvertiamo presenze che altri non avvertono? E io mi chiedo anche, perché certi libri ci parlano più di altri? A volte quei libri restano dentro di noi, come spiriti appunto, diventano quasi parte del nostro codice genetico.

Possiamo dimenticare i nomi dei protagonisti e addirittura degli autori, ma permane quella specie di ispirazione che ci hanno trasmesso durante la lettura. La letteratura più che una patria è una comunità di spiriti, che compongono il nostro sguardo, la nostra vita e quella parte interiore che non possiamo toccare, ma solo sentire.