Del grande maestro Alberto Giacometti ben si conoscono i dipinti e, ancor più, le sculture, quelle figure filiformi ed erose, simili a ombre, incarnazione di precarietà, solitudine e attesa. Meno nota, invece, è la sua opera grafica, una produzione che, sebbene sia stata accantonata dall’artista anche per lunghi intervalli di tempo, ha avuto un ruolo essenziale all’interno del suo percorso, arrivando a essere, in alcuni periodi, più rilevante e copiosa di quella scultorea e pittorica.

Specchio della ricerca in continuo divenire di Giacometti, la tecnica incisoria non è riuscita soltanto a palesare al meglio le intenzioni dell’artista, che proprio al segno affidava tutta la carica della sua angosciosa indagine, ma è diventata altresì destinazione di tutto il suo vissuto, di quel repertorio di immagini, stimoli e ricordi connessi ai due luoghi a lui più cari, la Val Bregaglia e Parigi. La prima, meta di costanti ritorni, era la terra natia, la tradizione, la famiglia, la natura, il profondo legame con le proprie radici. La seconda era opportunità, fervore, amicizie, assiduo lavoro nell’atelier, fedeltà alla propria vocazione cosmopolita.

Dalla xilografia all’incisione a bulino, dall’acquaforte alla litografia, Giacometti, insaziabile d’esistente, attraverso il segno grafico ha sempre provato a esplorare il senso dell’essere umano. A queste tecniche l’artista si è applicato sorretto dall’incrollabile convinzione che l’atto del disegnare fosse lo strumento privilegiato della conoscenza. E difatti cercare l’origine da cui tutta la sua arte ha preso vita e il fondamento su cui saldamente si è appoggiata significa trovare, per prima cosa, proprio il disegno, che per l’artista bregagliotto era il mezzo principale per affermare la realtà. Il segno si fa per Giacometti intuizione immediata, traccia del suo penetrare il mondo, testimonianza di ciò che di esso è riuscito a comprendere. Non è dunque un caso che egli disegnasse su qualsiasi supporto gli capitasse a tiro, dai tovaglioli di carta alle pagine dei giornali, dai pacchetti di sigarette alle pareti del suo studio.

Anche nella produzione grafica Giacometti rappresentava senza tregua l’esistenza, quell’esistenza che più gli sfuggiva tanto più provava a coglierne l’essenza, e che ai suoi occhi diventava sempre più ignota e più grande: «Più lavoro, più vedo diversamente, vale a dire tutto cresce giorno per giorno; in fondo, diventa sempre più sconosciuto, sempre più bello», sosteneva.

Con pochi tratti delineava la figura umana, non interessato alla sua resa anatomica ma al tormento della sua anima. Si focalizzava spesso sul ritratto, ponendo particolare attenzione sullo sguardo, di cui riusciva a restituire l’energia tramite l’insistenza del segno attorno alle orbite. E poi c’era il suo atelier, riprodotto tante volte nelle sue incisioni in suggestive inquadrature, per lui una sorta di utero materno, di rifugio dove proteggersi dall’esterno e dove dare sfogo al proprio insopprimibile istinto creativo volto a catturare la sostanza del visibile.

A Giacometti grafico, fino a oggi ancora poco valorizzato, rende omaggio una mostra allestita al m.a.x. museo di Chiasso, la prima a trattare in maniera specifica l’attività incisoria del maestro svizzero dandone una visione globale. Il ricco corpus di opere esposto annovera più di quattrocento fogli di grafica, disegni e libri d’artista, nonché alcune matrici sia litografiche sia calcografiche e una selezione di sculture e dipinti, raccolti per far meglio capire la stretta relazione che intercorreva tra i diversi mezzi espressivi utilizzati dall’artista.

Il percorso della rassegna prende avvio con i lavori che hanno contraddistinto l’avvicinarsi di Giacometti alla grafica, quando, ancora adolescente e ammaliato da autori quali Dürer e Rembrandt, eseguiva xilografie con l’ausilio del torchio del padre, incidendo sul legno solo dopo avere realizzato un accurato disegno preparatorio.

Bisognerà poi aspettare qualche anno perché, dopo questa prima esperienza, l’artista si dedichi nuovamente all’incisione. A Parigi già da quasi un decennio, dove si era trasferito nel 1922 per iscriversi all’Académie de la Grande Chaumière, nel 1930 Giacometti si accosta al movimento surrealista, invitato a farvi parte dal teorico del movimento André Breton. Pur non aderendo mai completamente alla dottrina del gruppo, l’artista rimane affascinato dal suo approccio istintivo e fantastico e dalle sue tematiche legate all’erotismo.

Anche se piuttosto breve (Giacometti si staccherà bruscamente dalla corrente bretoniana già nel 1934 per tornare alla raffigurazione realista), tale contatto gli permette di approfondire le sue ricerche in ambito grafico. Appartengono a questo momento numerose incisioni a bulino e acqueforti con soggetti onirici e connessi all’inconscio, come ad esempio il frontespizio del libro di René Crevel Les pieds dans le plat, del 1933, esposto in mostra, una delle stampe più suggestive di questa parentesi giacomettiana aperta all’immaginario.

Abbandonata per più di un decennio, l’incisione verrà ripresa dall’artista con nuovo risoluto vigore nel 1946, anno dell’esecuzione delle illustrazioni per l’Histoire de rats di Georges Bataille. Da adesso in poi Giacometti non lascerà mai più la grafica, dedicandosi principalmente all’acquaforte e alla litografia. La produzione incisoria arriverà così ad assumere un ruolo importante nella sua attività, impegnandolo anche in molteplici collaborazioni con intellettuali, galleristi ed editori per la creazione di prestigiose pubblicazioni.

In questo periodo, come ben documentato nell’esposizione chiassese, prendono vita litografie che rappresentano le amate montagne svizzere così come opere in cui l’artista si concentra sulla figura umana nella sua imponente solitudine. Belle, di questi anni, sono anche le tre acqueforti presentate in rassegna che omaggiano il pittore André Derain, una realizzata da una riproduzione dell’Autoritratto del 1913-14, le altre due da quella del Portrait d’Iturrino, dipinto che il maestro francese aveva eseguito nel 1914 con uno stile che molto evocava il manierismo di El Greco e che Giacometti considerava uno dei suoi quadri più riusciti.

Con il segno rapido e sicuro che caratterizza la sua attività incisoria di metà Novecento, Giacometti incomincia poi a lavorare a quello che può considerarsi il culmine della sua opera grafica: le litografie per Paris sans fin, progetto che lo occuperà senza sosta dal 1958 al 1965 e che verrà pubblicato postumo nel 1969. Nelle centocinquanta tavole che compongono il libro, alcune delle quali sono esposte in mostra (una accompagnata anche dalla sua matrice in pietra), l’artista ci conduce nello scenario concitato della metropoli francese, da lui ritratto spostandosi a bordo della decapottabile guidata dalla sua modella e amante Caroline.

Giacometti immortala così la Ville Lumière con l’immediatezza della matita litografica, creando scorci essenziali ed estremamente moderni. In questo poema grafico, metaforico reportage visivo della vita, Parigi, con i suoi boulevard, i suoi caffè e i suoi grandi monumenti, appare agli occhi di Giacometti come un’immensa città sconosciuta da scoprire, parte di quella sfuggente realtà che per tutta la sua esistenza l’artista aveva cercato di afferrare.

Dove e quando

Alberto Giacometti (1901-1966). Grafica al confine fra arte e pensiero. m.a.x. museo, Chiasso. Fino al 10 gennaio 2021. L’esposizione è curata da Jean Soldini e Nicoletta Ossanna Cavadini e sarà presentata con un evento aperto al pubblico domenica 13 settembre 2020, alle ore 17.30, presso lo Spazio Officina. Orari: ma-do 10.00-12.00/14.00-18.00.

www.centroculturalechiasso.ch

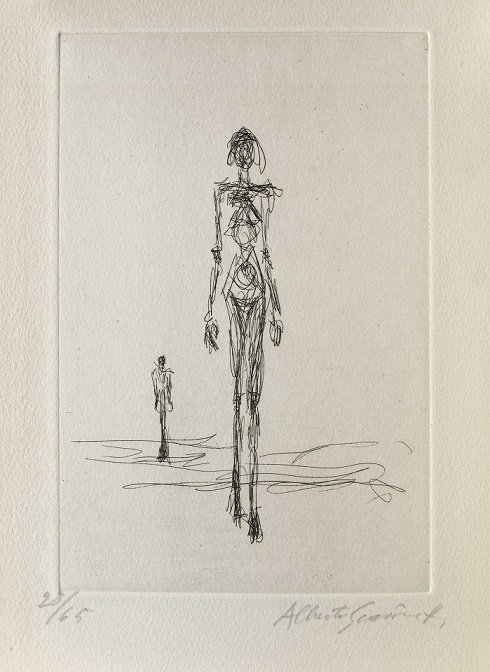

Alberto Giacometti, Femme nue marchant et personnage au loin I, 1960. Ill. per frontespizio di J. Dupin, L’épervier, Paris 1960, Acquaforte. Stamp: Georges Visat, Paris E.W.K., Bern (©ProLitteris)

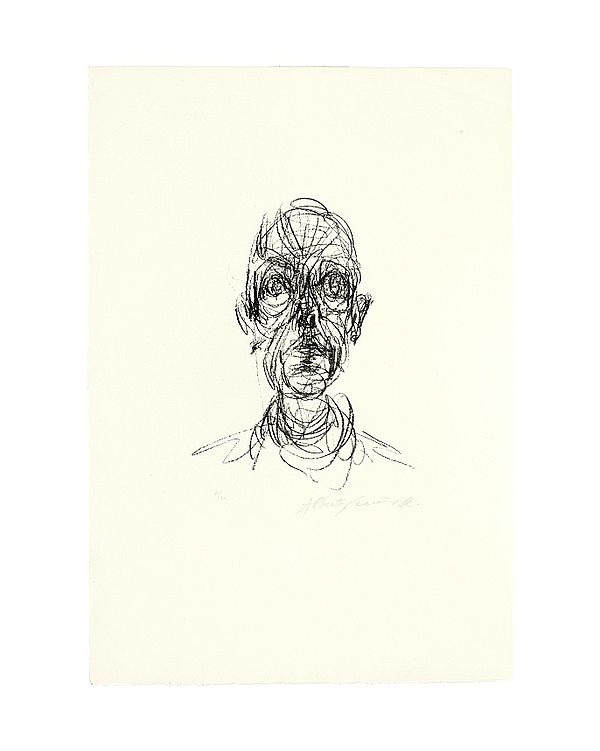

Alberto Giacometti, Tête d’homme II, 1961. Ill. per “Derrière le Miroir”, n.127, 1961, Litografia

Stampatore: Les Presses de Maeght Éditeur, Paris. Editore: Maeght Éditeur, Paris, E.W.K., Bern

(©ProLitteris)

Nel segno di Giacometti

Chiasso ospita una mostra dedicata all’opera grafica dell’artista svizzero

di Alessia Brughera