Capita che amici appassionati di poesia, dotati di vasta cultura letteraria, mi chiedano se Eugenio Montale sia stato veramente «così importante come dicono». Pesa certo la fama del nome, il Premio Nobel ottenuto nel 1975 e più in generale, per dirla in termini tennistici, la schiacciante vittoria ottenuta con il passare del tempo sull’eterno rivale Giuseppe Ungaretti. C’è poco da fare, Montale è piantato in mezzo al Novecento come un obelisco egizio in una piazza di Roma: lo si può scansare, guardare da lontano, persino voltargli le spalle, ma lui rimane lì, ritto e sicuro di sé, come il primo giorno. La sua ombra, se non la sua luce, è qualcosa con cui non abbiamo ancora finito di fare i conti. Per fortuna, aggiungerei io.

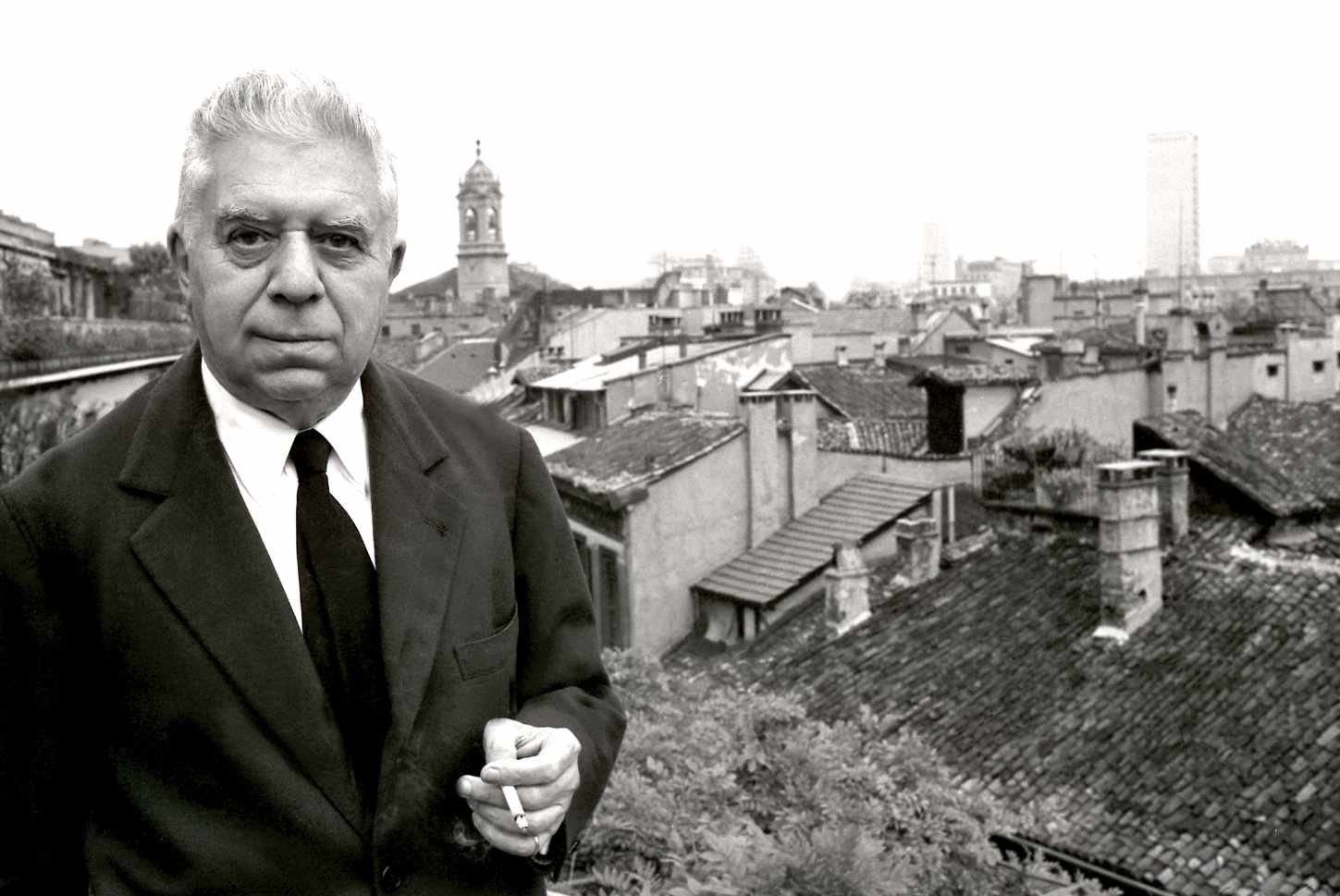

A quarant’anni esatti dalla scomparsa, avvenuta a Milano nel settembre del 1981 (era nato a Genova il 12 ottobre 1896), non sono mancate le iniziative volte a tenerne viva la memoria − esercizio forse non così necessario dato che la produzione editoriale non si è mai veramente interrotta, almeno da quella lontana edizione critica che ne aveva fatto un monumento ancora in vita. Da alcuni anni, per rispondere a bisogni che giungono anche dal mondo della scuola, Mondadori ha messo in cantiere una collana di testi commentati, affidati a pochi ma validi montalisti sotto l’occhio vigile di Guido Mazzoni.

Ultime puntate della serie sono le prose narrative della Farfalla di Dinard curate da Niccolò Scaffai, che aggiorna e completa un suo precedente lavoro del 2008, e il Quaderno di traduzioni commentato da Enrico Testa, nel quale nel 1975 si raccolsero, come è noto, le principali versioni di Montale alle prese con versi di Shakespeare, Guillén, Eliot, Joyce, Blake, Dickinson, Hopkins, Melville, Milosz, Yeats e chi più ne ha più ne metta.

Sarei curioso di conoscere il parere di un lettore vergine di cose montaliane, diciamo un marziano che non avesse mai preso in mano gli Ossi di seppia, al suo primo impatto con questi due titoli. C’è da credere che «anche senza» (così come esiste, almeno teoricamente, un Dante «senza» Commedia) il marziano di cui sopra conferirebbe all’autore un posto preminente nella produzione letteraria del XX secolo, non solo italiano.

Resta il fatto che il Montale più noto, tra noi umani, è purtroppo quasi soltanto il primo, quello delle poesie del «male di vivere», il cantore del paesaggio mediterraneo dotato di grande orecchio ma segnato anche da un acuto cinismo, tipico di un giovane «precocemente invecchiato alla scuola della chiaroveggenza», come ebbe a scrivere Vittorio Sereni in un illuminante risvolto del 1961.

La verità è che Montale andrebbe letto a rovescio, o meglio dal centro, dallo snodo che congiunge le Occasioni del 1939 e la Bufera del 1956 (insomma la plaquette Finisterre pubblicata a Lugano nel giugno del 1943), per poi allontanarsi da lì nelle due direzioni − opposte ma conciliabili − degli Ossi del 1925 e dei Diari degli ultimi anni, così simili nella loro Weltanschauung. È la galassia a spirale di Asimov, dove gli estremi si toccano. Altrimenti detto, Montale è come un fico: va aperto nel mezzo, perché soltanto da quell’apertura se ne può estrarre il succo più dolce e maturo.

Emblema della mirabile intuizione poetica della sua età di mezzo è il mito di Clizia, cioè la trasformazione della figura storica di Irma Brandeis (un’ebrea americana studiosa di Dante, conosciuta a Firenze quando era direttore del Gabinetto Vieusseux) in un angelo salvifico pronto a sacrificarsi per il bene di tutti, sullo sfondo devastato della seconda guerra mondiale e degli anni che la precedono e la seguono. È questa costruzione mitologica, tra le più memorabili dell’intero Novecento letterario (gli altri nomi da fare sarebbero quelli di T.S. Eliot e, più avanti nel tempo, dell’australiano Les Murray), a giustificare a posteriori tutta quell’insistenza autobiografica, quasi al limite dell’egocentrismo, e il contesto borghese a tratti persino asfittico (per chi proprio non lo sopporta).

Negli ultimi anni abbiamo assistito a scavi sempre più profondi sul fronte del «secondo mestiere» (in realtà il «primo», cioè l’attività giornalistica) e sono emersi carteggi inediti, ricchi di informazioni preziose, non da ultimo quello con la stessa Irma-Clizia. Non mi pare però che sia cambiata, ma non avrebbe potuto essere altrimenti, l’interpretazione di fondo del cuore di quel mito poetico. Nel passaggio tra le Occasioni e la Bufera, nei densissimi versi delle Silvae e delle Conclusioni provvisorie, confluisce infatti un’intera tradizione culturale, quella dell’immaginario biblico e delle lettere paoline, riletti da Montale alla luce della propria esperienza personale, in un’epoca di enormi cambiamenti.

Ad autorizzarci a una simile lettura, che insegue le accensioni di speranza invece dei momenti di maggiore desolazione, è un intervento di Gianfranco Contini che nel presentare Montale ai lettori di lingua francese non temeva di ammettere, nel 1946, che «il est impossible de faire de la poésie, fût-elle la plus désolée, sans une parcelle, un lueur d’espérance. [...] la poésie est une affirmation d’être, une valeur positive. [...] Ce n’est pas l’absence de salut qui peut définir un poète en tant que tel, ce sont ses instants de salut». La persistenza del mito di Clizia continua, assediata dal disincanto, anche negli ultimi anni di vita del poeta, e si incarna in un testo commovente pubblicato postumo in Altri versi: «Mi pare impossibile, / mia divina, mio tutto, / che di te resti meno / del fuoco rosso verdognolo / di una lucciola fuori stagione. / La verità è che nemmeno / l’incorporeo / può eguagliare il tuo cielo / e solo i refusi del cosmo / spropositando dicono qualcosa / che ti riguardi».