La serie di quadri di alberi che Mondrian dipinse a cavallo degli anni dieci del Novecento, quella che va dall’Albero rosso del 1908, ancora impregnato dalla violenza cromatica dei fauves, all’Albero di melo in fiore del 1912, ormai declinato nelle tonalità smorzate del cubismo analitico, è diventata una sequenza iconica della modernità che quasi tutti conoscono. Il successo popolare di questa serie non si deve però tanto alle sue qualità pittoriche, che pure sono indiscutibili, quanto piuttosto al fatto di essere assurta a exemplum didattico della genesi di quel linguaggio astratto che ha caratterizzato molta produzione artistica del XX secolo e che per la gran parte degli spettatori educati da una secolare tradizione figurativa risultava, e in parte risulta ancora oggi, difficile da comprendere e apprezzare. Detto altrimenti, la straordinaria fortuna di questa serie di dipinti all’interno del racconto dell’arte moderna è in gran parte dovuta alla sua capacità di «spiegare» l’astrazione attraverso la figurazione, ovvero facendo discendere il linguaggio astratto da quello figurativo attraverso un processo di semplificazione graduale e linearmente consequenziale.

Che le cose non siano in realtà così semplici, lo dimostra la sala iniziale di Mondrian Evolution, mostra che la Fondazione Beyeler dedica al grande artista olandese in occasione dei 150 anni dalla nascita. Su una parete di questa sala troviamo infatti accostati, in una sorta di accordo fortemente dissonante, una Donna con il fuso del 1893-1896, dipinto postimpressionista in cui riecheggiano i grandi modelli della pittura del Seicento olandese, e una Composizione in nero e bianco del 1934 che si limita agli incroci ortogonali di alcune linee nere su un fondo completamente bianco. Un «classico» Mondrian, che a coloro che sono cresciuti negli anni Ottanta, ricorda immediatamente il packaging di una linea di prodotti di grande successo di una famosa ditta di cosmetici francese.

Il cortocircuito carico di tensione che si crea tra le opere di Mondrian del primo periodo e quelle della maturità che apre la mostra di Basilea, era, tra l’altro, già stato anticipato da un grande maestro degli allestimenti museali come Carlo Scarpa, al quale Palma Bucarelli aveva affidato l’allestimento della mostra alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel 1956. Nel progettare l’allestimento, Scarpa aveva fatto in modo che attraverso un vano nel corridoio d’ingresso fosse possibile vedere l’ultima sala della mostra e quindi osservare contemporaneamente una delle prime opere dell’artista e l’ultimo dipinto a cui stava lavorando prima della sua morte.

Nell’incipit della mostra alla Fondazione Beyeler, l’accostamento dei due dipinti sulla stessa parete finisce invece in qualche modo per contraddire l’idea stessa di «evoluzione» con cui i curatori hanno cercato di inquadrare l’opera di Mondrian.

Quello a cui ci troviamo confrontati osservando questi due dipinti appare infatti come il classico paradosso dello stadio di Zenone. Un paradosso che recita più o meno così: per attraversare uno stadio bisogna dapprima percorrerne la metà, ma per raggiungere la metà bisogna dapprima aver percorso la metà della metà e così via in un frazionamento infinito dello spazio che separa il punto di partenza da quello d’arrivo che finisce per negare la possibilità di ogni movimento che li colleghi. Il problema che ci pongono questi due dipinti di Mondrian è sostanzialmente analogo. Da un lato sappiamo, e tutte le altre sale della mostra – in particolare quella in cui è esposta la sequenza degli alberi citata in precedenza – si sforzano di evidenziarlo, che l’opera di Mondrian sta all’interno di un percorso evolutivo che da un punto porta all’altro. Come dire, Mondrian quel percorso che separa i due dipinti l’ha compiuto nella pratica – un po’ come Diogene il Cinico che per confutare Zenone semplicemente si alzò in piedi e percorse la distanza che separava due punti – eppure dal punto di vista concettuale non riusciamo a costruire uno sviluppo argomentativo che conduca in maniera lineare da un approccio estetico all’altro. In effetti a partire dal secondo dopoguerra, sono stati in molti a cercare di colmare questa distanza tra il primo e il secondo Mondrian in un’ottica evolutiva, anche perché dentro la soluzione di questo problema vi era la possibilità di ricucire lo strappo ben più ampio che le avanguardie avevano determinato nella continuità della storiografia artistica.

Uno dei primi a cimentarsi in questa impresa è stato lo storico dell’arte italiano Carlo Ludovico Ragghianti che a Mondrian ha dedicato nel 1962 un’imponente monografia. A partire da una ricostruzione erudita delle fonti e dei riferimenti e da una scrupolosa analisi dei moduli compositivi, Ragghianti individua nel neoplasticismo una sorta di punto conclusivo della tradizione pittorica occidentale. Nell’opera di Mondrian si ricapitola in qualche modo una nozione di arte come armonia e bellezza, un’arte fondata sulle proporzioni geometriche e sulla sezione aurea che ha le sue origini nell’antichità e che ora, annullato l’aneddotico e il narrativo, porta in primo piano quella geometria segreta su cui per secoli i pittori hanno costruito le loro composizioni. Quello di Mondrian è dunque per Ragghianti un percorso, nutrito di teosofia e metafisica, che partendo dal passato e dialogando con le forme d’arte del proprio tempo distilla un assoluto pittorico in cui trova compimento la storia della pittura occidentale.

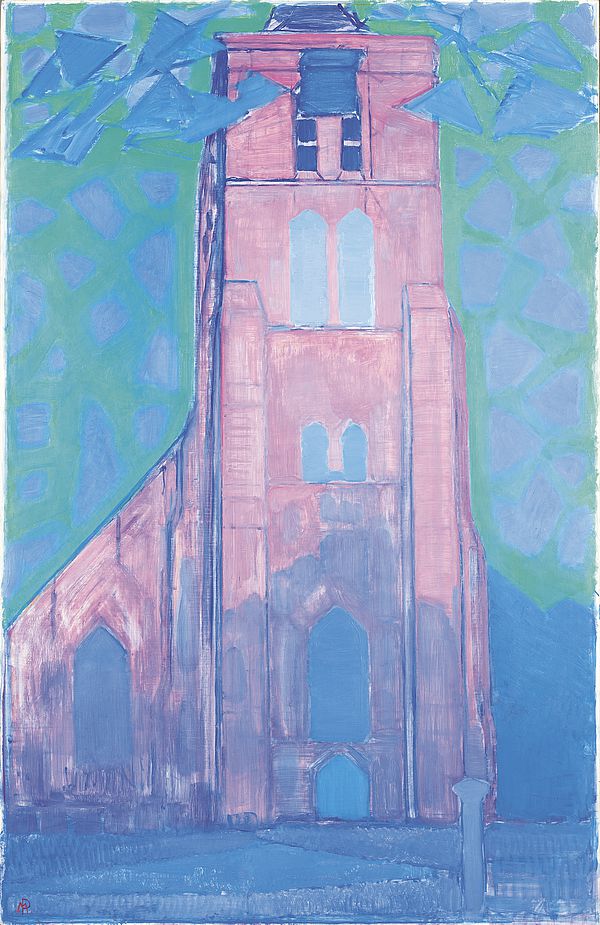

Se tra i molteplici riferimenti messi in luce da Ragghianti vi è anche quello all’architettura tradizionale giapponese, è però a Decio Gioseffi che si deve, nel 1957, la prima dimostrazione dello stretto rapporto che lega le formule compositive neoplastiche e l’architettura nipponica. Contrariamente a Ragghianti, però, per Gioseffi l’individuazione di questo legame, comporta la negazione di un percorso evolutivo all’interno dell’opera di Mondrian e i tentativi fatti in questa direzione vengono da lui qualificati come una «falsa preistoria». Non vi è, in altre parole, nessun percorso evolutivo che porta al neoplasticismo, il quale «non si spiega né con gli alberi, né con le cattedrali, né con le marine», ma semplicemente con la scoperta improvvisa e casuale dei metodi costruttivi e decorativi giapponesi.

Se nell’intento polemico di Gioseffi questo comportava una squalifica, per niente condivisibile, dell’opera di Mondrian, ridotto a una sorta di pedestre epigono, rimane però il fatto che l’interpretazione del suo percorso pittorico continua ancor oggi a oscillare tra i due poli opposti dell’evoluzione e della rottura. E a dispetto della scelta di campo dichiarata fin dal titolo, anche la mostra di Basilea non riesce a risolvere questo paradosso.