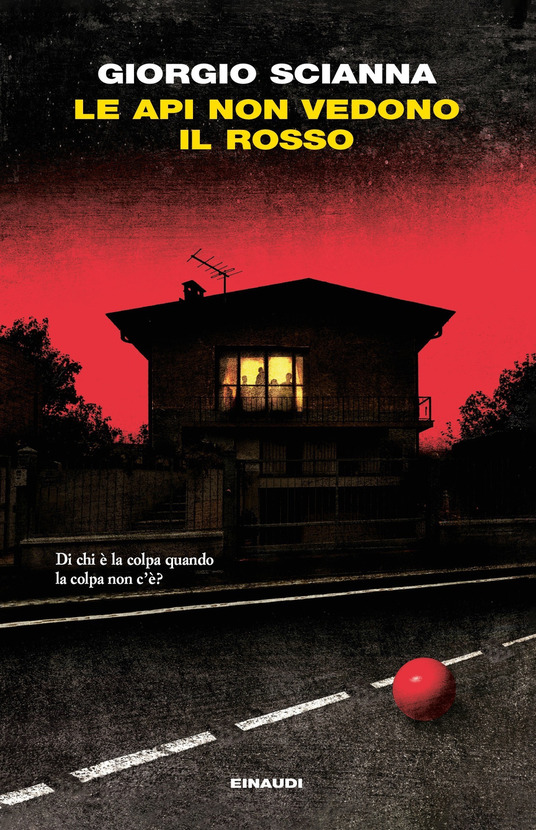

«Ho cercato di restituire nella narrazione gli elementi scientifici, tecnologici e giuridici che stanno attraversando il mondo di oggi intervenendo con la fantasia solo quando le esigenze narrative lo hanno richiesto; detto questo, il mio è solo un romanzo». Segue la canonica frase sulla casualità dei riferimenti a persone esistenti o a fatti realmente accaduti. Si chiude con questa Nota l’ultimo romanzo di Giorgio Scianna, Le api non vedono il rosso, uscito presso Einaudi. A me pare, in tutta franchezza, che i problemi stiano proprio nel modo in cui l’autore ha voluto soddisfare queste «esigenze narrative»; nelle strategie adottate per scrivere «solo» un romanzo. Perché è proprio negli interstizi lasciati liberi dal saggio che la letteratura si dovrebbe insinuare, con l’ambizione di illuminare zone di mondo che nessuna altra forma espressiva può raggiungere.

L’idea di partenza è senz’altro stimolante. Un preside leccese in pensione è alla guida di una Chandra, un’automobile altamente automatizzata che dispone tuttavia ancora di pedali e volante. All’improvviso, una bambina attraversa la strada e viene investita mortalmente. La domanda attorno alla quale è costruito l’intero romanzo è «di chi è la colpa?». Della mamma che si è lasciata sfuggire la mano della piccola? Dell’uomo al volante, che avrebbe comunque dovuto intervenire sui comandi? O del progettatore (e protagonista del romanzo) Giulio Corridoni, colui che ha concepito l’algoritmo che impedisce al mezzo di frenare o di sterzare in situazioni simili, perché ciò avrebbe messo in pericolo chi guida e gli altri utenti della strada senza la certezza di salvare la bambina? Oppure del cane che la madre teneva al guinzaglio e che, chissà perché, ha dato uno strattone che ha distratto la donna? Il libro si chiude giusto in tempo per sapere se Giulio sarà o meno mandato a processo.

Per trattare questioni etiche così profonde, sarebbero, appunto, necessari un saggio e ben altra attrezzatura teorica. Scianna fa il romanziere e decide, giustamente, di indagare ciò che solo la letteratura, come dicevo, potrebbe (dovrebbe) indagare: che cosa accade nella vita di Giulio e dei suoi famigliari? Come cambiano la loro quotidianità e la loro intimità?

E qui, purtroppo, inizia il campionario dei luoghi comuni, tipici di tanta narrativa italiana contemporanea. A cominciare dalla stereotipia dei personaggi, sempre visti dall’esterno e mai scandagliati nella loro profondità, e quindi ridotti a una serie di gesti prevedibili. La famiglia di Giulio risponde a un’estetica della normalizzazione già nella sua composizione: marito affermato e felice, con lavoro a Milano e villetta ai margini di Pavia; Tania, moglie volontaria in una biblioteca; Ale, figlio ventenne che accanto agli studi universitari allena a pallone i ragazzini di una comunità; Chiara, figlia adolescente che studia poco ma riuscirà a essere promossa nonostante un’interrogazione deboluccia («Boccaccio è un po’ palloso e siamo tutti stanchi alla fine dell’anno», la salva la prof), e che, pur nella sua indolenza (ma è molto dotata nella ginnastica), saprà sfruttare la prima vacanza con il fidanzatino per far visita alla madre che ha perso la bimba nell’incidente («Io mi scuso a nome della mia famiglia»).

Brave persone, insomma. Mai uno sgarbo, grandi ideali, convinzione che il mondo possa essere salvato grazie alle buone azioni, qualsiasi potenziale conflitto immediatamente disinnescato e riassorbito in un immaginario stilizzato e rassicurante. Per non parlare dei personaggi laterali: Sabrina, l’amica di famiglia con cui si confidano tutti e che per tutti, adulti e ragazzi, ha un buon consiglio; i macchiettistici manifestanti che si accampano fuori da casa Corridoni con cartelli di rara originalità («No alle macchine che uccidono») e coi quali però Ale uscirà a parlare perché in fondo sono ragazzi come noi; un magistrato ovviamente spietato che torchia Giulio per appurarne le responsabilità; un avvocato difensore che, altrettanto ovviamente, dopo le prime resistenze, diventerà un membro della famiglia.

Né sfuggono a questa logica della prevedibilità alcune scene e situazioni. Così, Tania e Giulio, mentre attendono di sapere se l’uomo andrà a processo, credono che sia meglio prendersi qualche giorno solo per loro, e lei, vedendolo in costume, «si sorprende che, in barba a tutti gli anni passati insieme, il corpo di suo marito continui a piacerle». Mentre uno dei ragazzini allenati da Ale si ferisce volontariamente con i cocci di una tazza e sarà caritatevolmente accolto a casa Corridoni.

Il tutto reso da un tessuto linguistico incolore, davvero incapace di insinuarsi nelle pieghe più nascoste del reale e macchiato qua e là da improbabili similitudini («le giornate si erano allungate come molle»; «Quando si metteva una cosa in testa, Ale era come un razzo che bruciava da solo»), stanche metafore («Quel cartello piantato sul prato si era piantato anche da qualche parte nella sua testa»), iperboli infelici (l’accordo raggiunto con i genitori perché possa partire da sola in vacanza è stato per Chiara «più faticoso dei negoziati sul disarmo del pianeta»).

Ora, non vorrei passare per un cultore della devianza o del voyeurismo, ma è possibile che in 271 pagine non si sappia se Tania e Giulio abbiano incontrato i propri fantasmi nel pieno della notte o mentre si facevano la doccia? Se abbiano continuato (o ripreso, o rinunciato) a fare l’amore? Se i loro figli si siano immaginati le visite in carcere al padre? Altro che andare a correre lungo il Ticino per sciogliere la tensione.

Ah, il cane, quanto a lui, è stato portato in un canile, poveraccio.