Autore purtroppo meno conosciuto di quanto meriterebbe, specialmente a sud delle Alpi, Balthasar Burkhard (1944-2010) è stato senza dubbio, negli ultimi tre decenni, una delle più importanti voci svizzere della fotografia contemporanea sulla scena internazionale.

È apparso quindi, da più parti, un obbligo, se non quasi un’urgenza – a otto anni dalla scomparsa – quello di organizzare una grande e completa retrospettiva itinerante che ha coinvolto, e già toccato, oltre il MASI anche altri due enti: il Museum Folkwang di Essen, specializzato in fotografia, e le due istituzioni di Winterthur, Fotostiftung Schweiz e Fotomuseum. Come è avvenuto per le altre sedi, anche per questa ultima tappa ticinese l’esposizione è stata allestita in modo individuale, in questo caso la curatela è stata affidata a Guido Comis e Diego Stephani.

Pur in un contesto non metropolitano, a Berna come apprendista del grande Kurt Blum, gli inizi del giovane Burkhard non potrebbero essere più fortunati e ricchi di suggestioni: egli può documentare una scena artistica d’avanguardia che si affaccia alla Kunsthalle della capitale, al tempo sotto la direzione del giovane curatore Harald Szeemann, il quale diventerà suo amico e punto di riferimento. Quest’ultimo crea episodi espositivi che hanno fatto la storia dell’arte contemporanea, come ad esempio When Attitude Becomes Form (1969) e poco dopo, a Kassel, la Documenta 5 (1972). Siamo nel pieno clima delle neoavanguardie quando, come cita nel titolo l’esposizione ricordata, non solo l’oggetto artistico è arte ma lo sono anche il progetto, l’idea, la performance, l’azione fisica, l’installazione e l’uso dei materiali più eterogenei. In un clima di forte conflitto nei confronti della cultura ufficiale, il richiamo è appunto ai dadaisti e surrealisti di inizio secolo. Partendo da Carl Andre a Gilberto Zorio, passando per Richard Long a Joseph Beuys, Burkhard è testimone privilegiato di una rivoluzione creativa, e riesce così a documentare con il mezzo fotografico un’arte dall’esistenza spesso effimera e immateriale.

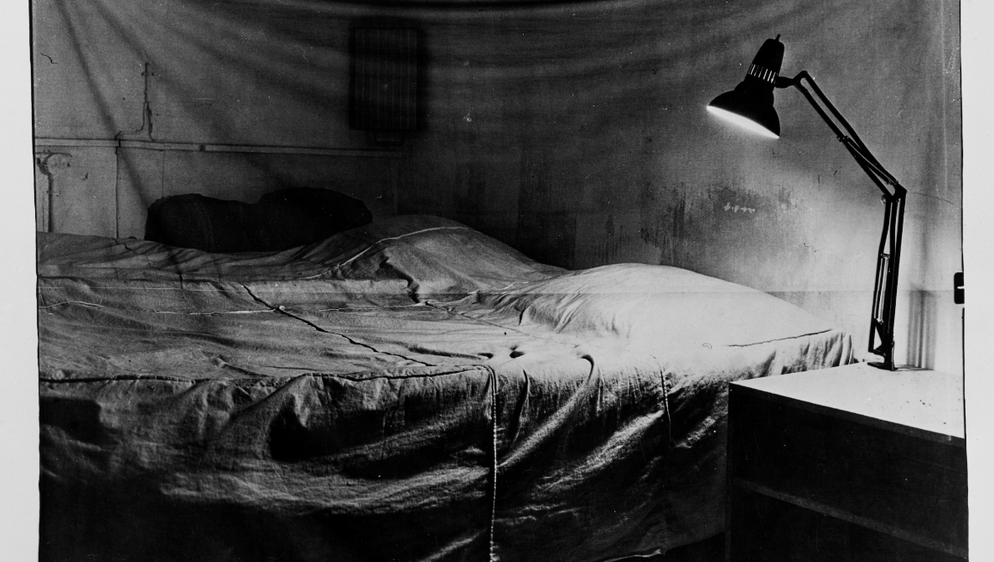

A cavallo degli anni Sessanta-Settanta, terminata questa prima e importante fase di cronista, per Burkhard si apre una stagione dal carattere autoriale, ardua da riassumere in poche righe. Segnaliamo e ricordiamo – presenti anche in esposizione – le sue collaborazioni con altri artisti, primo fra tutti Markus Raetz, con il quale condivide il tema delle illusioni, così come le immagini di studi d’artista e stanze su grandi tele morbide – in cui, in una sorta di cortocircuito percettivo, rappresentazione e supporto si confondono. Più tardi, nei primi anni Ottanta, espone anche con Niele Toroni – accostando ai tocchi di pennello astratto-concettuali del ticinese serie di gigantografie di parti del corpo. Nelle sale del LAC viene anche riprodotto l’allestimento delle sale del Museo Rath di Ginevra del 1984.

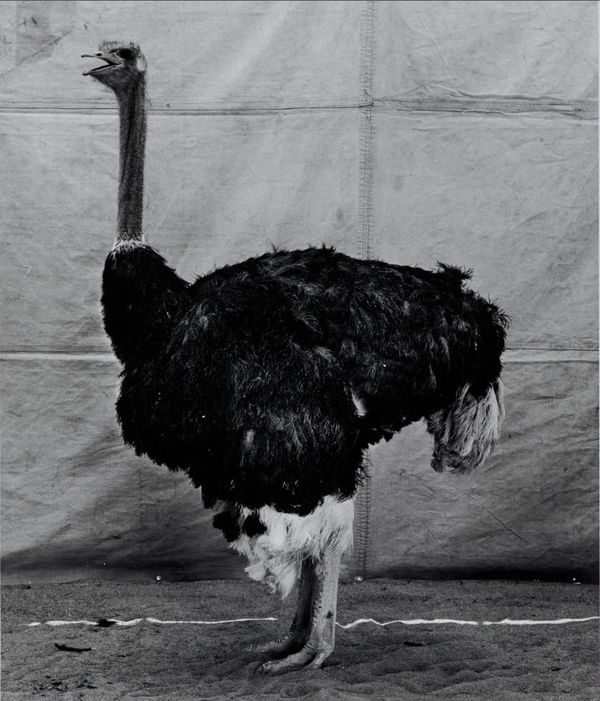

Altre ricerche più recenti di Burkhard coinvolgono, in una bellezza astratta, foto aeree di forte impatto visivo, dove alle grandi metropoli mondiali (Città del Messico, Tokyo…), simbolo dell’alta concentrazione dell’attività dell’uomo, fanno da contraltare le forze più primitive della natura (rocce, terra, onde, ghiacciai, foreste). Quasi una riproposta dei cataloghi positivisti dell’Ottocento, inoltre, la fortunata serie di ritratti di animali fotografati davanti a un fondale: un bestiario che sembra sottolineare la precarietà di alcune specie.

In tutti questi progetti a risultare assolutamente inedita è proprio tale monumentalità, nonché una marcata sperimentazione a livello di stampa – con riconoscibili effetti sfumato, dalla sensazione quasi tattile – aspetto che resterà un marchio di fabbrica inconfondibile del fotografo svizzero.

Dopo la mostra di Craig Horsfield nel 2017 un altro importante episodio della fotografia contemporanea è arrivato nelle grandi sale del LAC: uno spazio capace di accogliere quello che fino a qualche anno fa sembrava impossibile poter vedere alle nostre latitudini, inserendosi al contempo in un circuito espositivo internazionale, grazie alle collaborazioni messe in campo negli ultimi anni.