«Ho sempre cercato di evitare il tanfo polveroso di una scienza squallida e spero che il lettore non se la prenderà se lo introduco nella vita dove essa pulsa più fervida, presentandogli una serie di testimonianze del periodo della guerra che ha appena cessato di imperversare».

Di Leo Spitzer non si può dimenticare la definizione che ne diede Cesare Segre: «Leo Spitzer non cessa di giganteggiare tra gli esponenti maggiori della linguistica della prima metà del Novecento»; ed egli fu certamente il migliore, sembra ancora oggi di poterlo dire, nell’ambito degli studi sulla stilistica dell’intero secolo scorso. Dello studioso austriaco conoscono certo i suoi ammiratori il memorabile lavoro dedicato alle Lettere di prigionieri di guerra italiani; ma gli attenti a qualche operazione editoriale di nicchia si saranno un po’ divertiti e commossi nel leggere Piccolo Puxi. Saggio sulla lingua di una madre, il saggetto dedicato ai nomignoli materni attribuiti al più piccolo dei suoi figli, ripubblicato qualche anno fa in italiano.

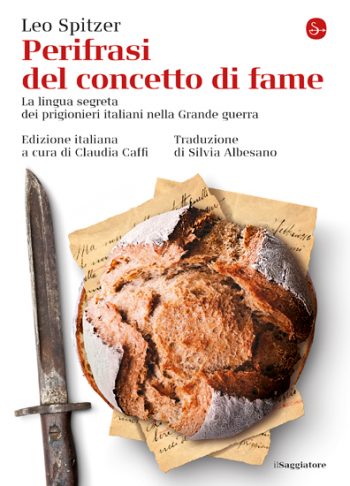

Ora, spaventa un po’ il formato monumentale dato dalle oltre seicento pagine di questo nuovissimo Perifrasi del concetto di fame. La lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande guerra. È l’edizione italiana di un saggio di un secolo fa, curata da Claudia Caffi, con testi introduttivi di Claudia Caffi stessa e Antonio Gibelli, oltre all’impegnativa traduzione di Silvia Albesano, che cura anche gli apparati filologici, l’indice delle parole, l’indice analitico. In mezzo alla cornice editoriale sta l’enorme classificazione delle modalità alternative di trasmettere il bisogno di cibo ai propri famigliari in modo che da casa potessero giungere generosi pacchi di viveri. Il cibo da destinare ai prigionieri, agli stessi soldati e, per certi versi, all’intero paese era certamente poco e la censura austriaca tesa a non lasciare trapelare troppo questa realtà (all’organo cui era attribuito peraltro lo stesso Spitzer) aveva maglie molto strette.

I procedimenti per mettere in atto le perifrasi sono moltissimi e poggiano sulla forma della parola o i contenuti direttamente o obliquamente legati alla fame. I riferimenti, oltre che alla parola stessa, sono all’appetito, alle condizioni fisiche, allo stomaco e all’apparato digerente, ma anche a santi e religione, musica, animali, danza, lettura e a tutto quanto possa essere utile perché a casa intuiscano riferimenti per necessità così indiretti.

Un prigioniero scrive a Firenze «saluti a mamma e Beppina tuo amico Crepo Fame Indirizzo Prigioniero di guerra», uno a Milano «Mi farete il favore di salutarmi il sig. Burli e sua cugina Fame e ditegli che sebben lontano li ricordo spesso». «Trovomi sempre con Luigi Famini, amico mio insuperabile, non me lo posso mai allontanare». «Tanti saluti da Panciavota». «Sono diventato grascio e gnuco come una sardella». «Mandate i libri al povero christochefame». Uno scrive ad Agliano d’Asti: «pacchi, così mi levo un pò le ragnatele da dentro». Quasi «metalinguistico» è il messaggio che un militare spedisce a Crova Vercellese: «Avrei molte cose da narrarle, ma, come Ella sa, è più facile che passi un cammello per la cruna d’un ago anziché sfuggano al microscopio dei signori certe noterelle». Le pagine sono, come detto, centinaia e centinaia; gli esempi molti di più.

Nell’attenzione che studiosi che operavano nel cuore dell’Europa dedicavano alla lingua italiana (non ultima, per questa modalità classificatoria così attenta e certosina fu una scuola svizzera, ormai antica), il conforto dato dall’ordine così minuto di frammenti linguistici è indubbio e permette di intravvedere attraverso infiniti spiragli un intero mondo sociologico, del quale i poveri prigionieri furono testimoni molto prolifici. Spitzer è, per concludere, uno studioso di stilistica; e questo libro si legge come un romanzo, tanto lo stile è curato (e poi tradotto) in modo magistrale.