Quando nel 1563, all’età di vent’anni, Domenico Fontana partì dalla sua Melide alla volta di Roma come semplice stuccatore, probabilmente non avrebbe mai immaginato di diventare l’architetto prediletto del papa.

Sebbene manchino ancora alcuni tasselli per completare la conoscenza della sua formazione e dell’intreccio di relazioni che dalle rive del Ceresio lo condussero alla Città Eterna, ciò che risulta più che certo è che Domenico Fontana riuscì a imporsi sulla scena artistica romana non soltanto per la sua intraprendenza e per le sue indubbie competenze tecniche, ma anche grazie alle sue sorprendenti capacità di organizzazione e di coordinamento dei lavori, che lo hanno reso un vero e proprio impresario di maestranze complesse attive su progetti molto sofisticati.

D’altra parte, Fontana sapeva bene che per potersi affermare in un contesto ricco di occasioni ma al contempo molto difficile come quello dell’Urbe non sarebbe bastato essere abili nel proprio mestiere. Serviva saper dirigere ogni opera, con le molteplici figure professionali coinvolte, come un perfetto ingranaggio in grado di muoversi con sollecitudine ed efficienza. Ed è proprio questo aspetto a rappresentare l’apporto più innovativo che Domenico Fontana ha dato alla pratica del cantiere artistico del Cinquecento.

Come per la spettacolare impresa del trasporto e dell’elevazione dell’obelisco Vaticano, alla quale si è soliti ricondurre la fama dell’architetto ticinese, l’attività di Fontana è strettamente legata al pontificato energico e determinato di papa Sisto V, che, in soli cinque anni, dal 1585 al 1590, ha dato un volto nuovo alla città di Roma. La Cappella Sistina di Santa Maria Maggiore, la Villa Montalto alle Terme, la Scala Santa, la Biblioteca Vaticana, l’asse viario romano, l’erezione degli obelischi nelle piazze principali delle basiliche sono soltanto alcuni dei prestigiosi incarichi che Fontana riceve da Sisto V, a testimonianza dell’interesse del pontefice marchigiano per la sua architettura solida e programmatica e per le sue inusuali doti di regia dei lavori. E anche quando, dopo la morte del suo mecenate, lascia Roma per approdare a Napoli, Fontana riesce a mantenere nella nuova città una posizione di rilievo, operando al servizio della committenza reale spagnola per numerosi interventi di edificazione urbana.

A questa figura industriosa e volitiva, appartenente a quel novero di maestri ticinesi che hanno fatto fortuna lontano dal proprio Paese d’origine, la Pinacoteca Züst di Rancate dedica una rassegna molto ricca ed esauriente, che ha il merito di occuparsi di Domenico Fontana non come singola personalità, bensì in relazione ai tanti artisti e artigiani che hanno collaborato ai grandi lavori da lui diretti. L’attività dell’architetto di Melide viene così inserita in un più vasto contesto facendoci conoscere le dinamiche sottese alla realizzazione delle sue opere, caratterizzate proprio dalla compresenza di specialisti diversi.

Queste «storie di cantiere» ci vengono raccontate non solo attraverso disegni, incisioni e dipinti ma anche da un ottimo apparato multimediale concepito per essere al servizio dei contenuti. È così che scopriamo come i progetti fontaniani fossero tutto un brulicare di muratori e stuccatori, di pittori, scultori, bronzisti e indoratori e, ancora, di vetrai, fabbri e stagnai che operavano in perfetta sinergia sotto la guida sicura di Domenico. Un armonioso lavoro di squadra, il loro, che aveva il suo punto forte proprio nella coralità degli apporti finalizzata all’esecuzione di un prodotto unitario di altissima qualità e per giunta eseguito in tempi tutt’altro che lunghi.

Non a caso Giovan Pietro Bellori, il più importante storiografo dell’arte del Seicento, nelle sue Vite de’ pittori scultori e architetti moderni sottolineava come Fontana fosse «occupatissimo nelle invenzioni di tante opere, che gli bisognava eseguire con celerità per l’animo ardente del Papa, che nel dubbio dell’età sua cadente, non permetteva indugio alcuno».

Il fatto poi che lo stesso Bellori abbia inserito nel suo volume Fontana quale unico rappresentante della professione di architetto, ci dà ancor più l’idea di quanto il lavoro dell’artista di Melide fosse apprezzato e, in una visione più ampia, di quanto il portato ticinese abbia contribuito all’edificazione di un patrimonio culturale europeo. Non si dimentichi che in piazza San Pietro, luogo tra i più famosi al mondo, c’è molto della nostra terra: non solo l’obelisco Vaticano innalzato da Fontana ma anche la facciata della Basilica eseguita da Carlo Maderno, nipote dello stesso Domenico che proprio grazie a lui ha mosso i primi passi a Roma fino ad arrivare a lavorare al simbolo della cristianità nel mondo.

D’altronde sappiamo bene che il fenomeno migratorio artistico ha segnato molto la storia del Ticino, e a ricordarcelo a inizio rassegna sono alcune installazioni virtuali che documentano i tanti cantieri in atto a Roma e a Napoli nel periodo in cui Fontana vi ha lavorato. Da questo materiale si scopre, ad esempio, che nella città papale erano presenti ben trentasei figure provenienti dal nostro cantone, tra scalpellini, stuccatori e muratori, a dimostrazione di quanto fossero rinomate le maestrante ticinesi.

L’approfondito percorso espositivo di Rancate ci mostra le peculiarità dei cantieri più rilevanti allestiti da Fontana, come quello della Cappella Sistina di Santa Maria Maggiore, primo vero banco di prova per il maestro ticinese all’apertura del pontificato di Sisto V. Grazie anche alla veduta immersiva dell’edificio, riusciamo a cogliere l’armoniosa unione tra architettura e decorazione che caratterizza i progetti di Fontana, capace di scandire e modellare lo spazio attraverso una profusione di affreschi, stucchi e sculture frutto di una sapiente organizzazione del lavoro.

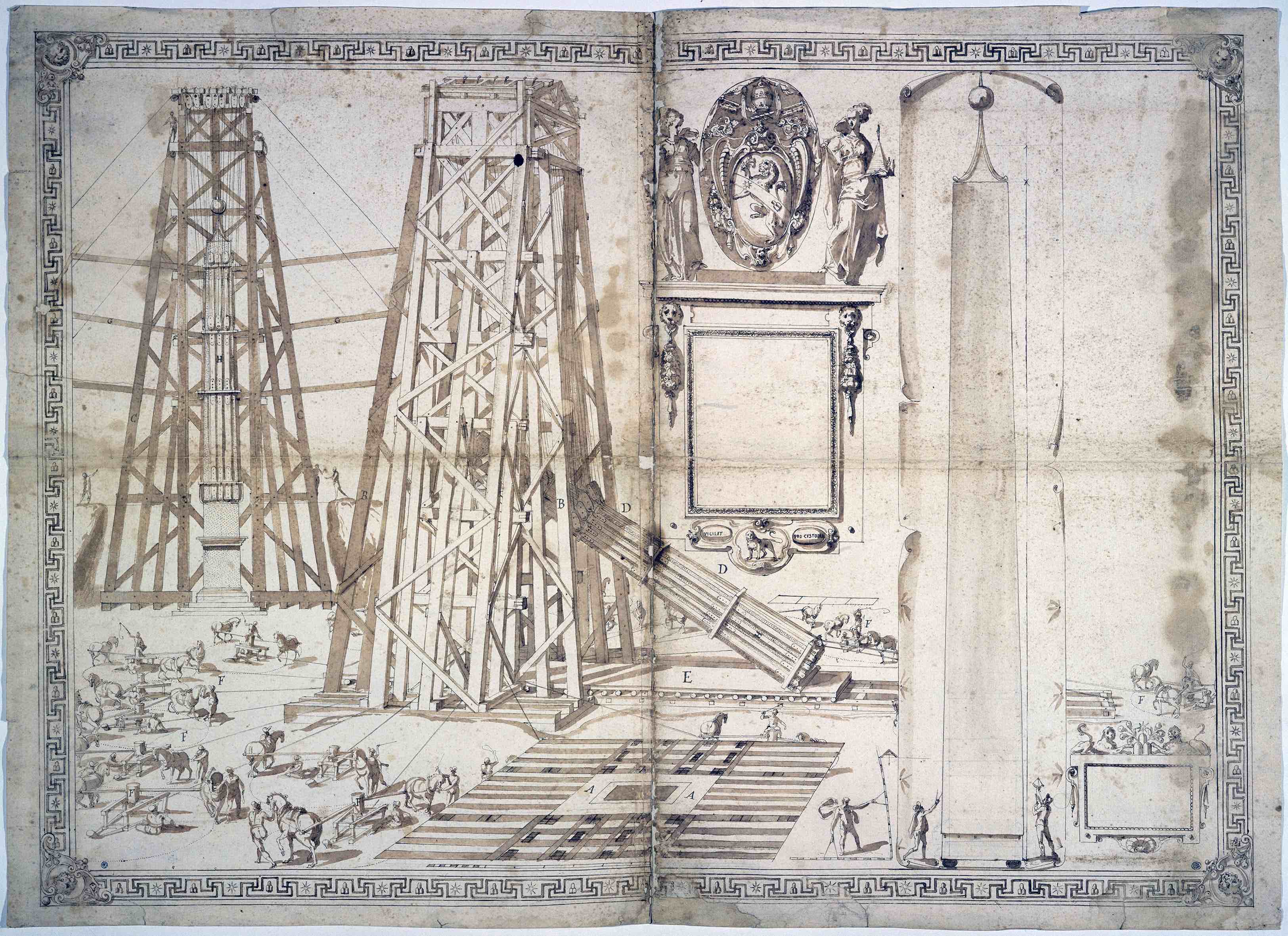

Tanti sono anche i materiali che testimoniano l’impresa del già citato obelisco Vaticano, a cui tra l’altro Fontana dedica un volume pubblicato a Roma nel 1590. In riferimento a questo testo troviamo il prezioso fascicolo che raccoglie le bozze di gran parte delle tavole del Libro primo, corredate dalle osservazioni manoscritte del vescovo agostiniano Angelo Rocca.

Altrettanto interessante è la sezione riguardante il santuario costruito per ospitare la Scala Santa. Qui ci sono alcuni disegni di Cesare Nebbia e lo schema iconografico della decorazione a opera di Giovanni Guerra, due specialisti che hanno collaborato molto con Fontana per gli aspetti relativi agli affreschi. Sono presenti inoltre alcuni bei dipinti di artisti facenti parte delle squadre pittoriche attive nei cantieri di Fontana, come Ferraù Fenzoni, talentuoso faentino a cui fu concessa ampia autonomia nella realizzazione delle scene, e Paul Bril, anversese scelto per la sua grande abilità nell’esecuzione di paesaggi.

Ben documentati sono infine i lavori eseguiti a Napoli, Amalfi e Salerno. Nella città partenopea Fontana si cimenta in opere di idraulica, riassetto urbano, architettura, decorazione e restauro per i viceré, riuscendo a saldare l’esperienza romana al gusto dei nuovi committenti e dando prova, anche in questo contesto, delle sue ineguagliabili doti di valente e ingegnoso impresario.