È la metà del 1600. Sulle rive dei laghi prealpini è ancora vivo il ricordo della peste, quella narrata dal Manzoni nei Promessi Sposi. A Melide, nel baliaggio di Lugano, si contano 170 abitanti all’incirca. Le famiglie sono quelle dei Castelli, dei Salvi, dei Pocobelli, dei Fontana: i Fontana discendenti di quel Domenico, emigrato al sud appena ventenne nel 1563, per assurgere al prestigioso status di architetto papale e di cui ancora oggi ammiriamo l’opera ingegneristica dell’erezione dell’obelisco in Piazza San Pietro.

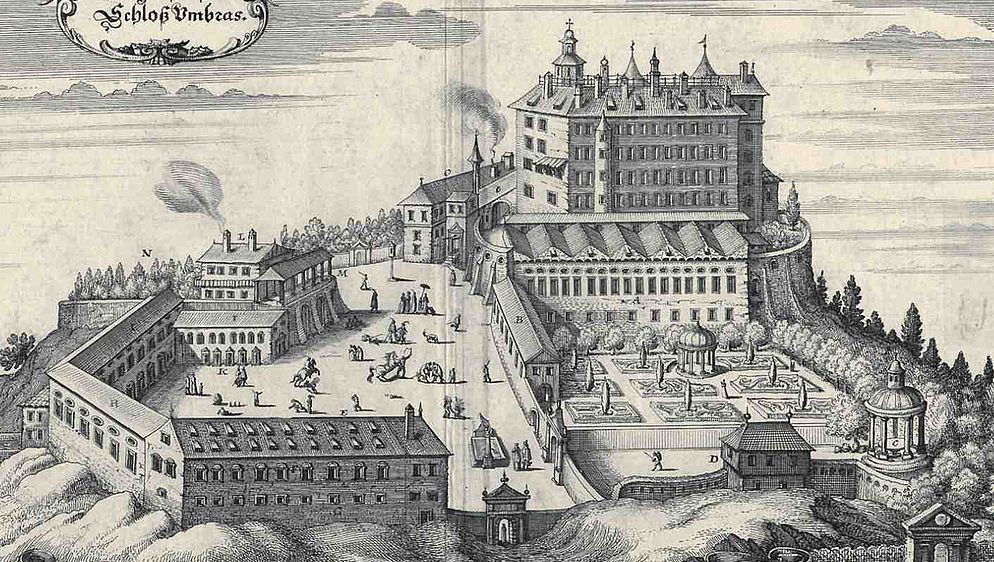

Il Fontana dell’obelisco non è che uno degli architetti, artisti e artigiani, che oggi si sfogliano sul sito www.artistiticinesi-ineuropa.ch. E fra i melidesi inseriti nel corposo elenco di maestranze d’arte spicca anche l’architetto e ingegnere Filiberto Lucchese, illustre figlio di un’altra dinastia, emigrata però al nord, autore di prestigiosi palazzi e opere militari tra Vienna, la Cechia e l’attuale Slovacchia.

Il fratello di Filiberto, Giovanni Domenico, anche lui artista stuccatore in terre absburgiche, curava però soprattutto gli affari di famiglia in patria. Lo faceva diligentemente, annotandosi i conti di casa su un quadernetto che finì per abbracciare oltre un ventennio di contabilità domestica e non solo: un diario familiare che racconta di affari, di viaggi, di produzione agricola e di spese al mercato di Lugano.

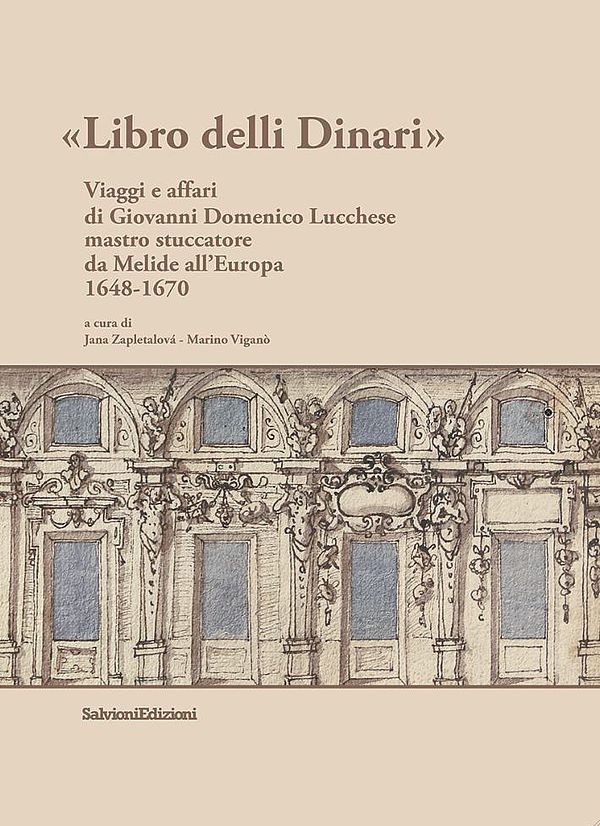

È il Libro delli Dinari, grazie al quale gli storici Jana Zapletalovà e Marino Viganò hanno potuto aggiungere un originale tassello biografico-familiare alla crescente storiografia dedicata all’opera dei magistri dei laghi lombardi disseminata per l’Europa.

Giovanni Domenico Lucchese andava e veniva da Melide al cuore dell’Impero absburgico e annotava i viaggi sul suo libretto, come quello compiuto nel 1652 di ritorno da Vienna in compagnia del fratello Filiberto: partiti il 26 settembre arrivati il 19 ottobre, 800 chilometri a cavallo passando per Innsbruck, l’Engadina, il Maloja, Chiavenna, il lago di Como e il lago di Lugano.

Quella dei viaggi, lunghi o brevi che fossero, era una voce importante negli appunti dell’amministratore di casa Lucchese, che spesso se ne andava al mercato di Lugano (6 miglia via costa di San Martino, attraverso i territori di Campione, feudo dell’Abate di Sant’Ambrogio di Milano), a quello di Varese, traghettando da Morcote a Porto Ceresio, o a cavallo fino a quello di Luino.

Fra ongheri, ducatoni e dobloni pagati e incassati, il libro dei conti ci porta dentro i possedimenti di famiglia, le colture degli appezzamenti affacciati sul lago, di cui si prendevano cura i fattori venuti fin dalla Valmaggia: prati, vigneti, uliveti, frutteti.

I prodotti della terra non dovevano mancare in casa Lucchese, ma, a giudicare dalla lista della spesa, la famiglia mostrava raffinati gusti gastronomici. Al mercato, ma anche nelle botteghe luganesi (fra cui la gettonata macelleria Neuroni) non si badava a spese per le «molte cose mangiative» da mettere in tavola tanto nei giorni feriali che in quelli festivi: trote, persici, lucci, agoni e missoltini, formaggi, carni varie, fra cui polli, capponi e galline, olio, burro, sale, mostarda, frutta, vino, lumache, limoni, mandorle, riso, spezie…

Se del fratello Filiberto si ricorda la grandeur architettonica di palazzi e fortificazioni mitteleuropee, quindi, a Giovanni Domenico si deve la minuzia amministrativa del curioso diario, che ci regala uno spaccato della vita quotidiana di un «migrante possidente» nelle secentesche terre dei laghi lombardi.

Un’avventura plurisecolare, quella del Libro delli dinari, che si può definire un fortunato caso di archeologia cartacea. Lo racconta il protagonista della scoperta, Enzo Pelli, calligrafo e poeta, ma soprattutto curioso di professione.

«Il quadernino manoscritto me lo aveva offerto un antiquario luganese. Secondo lui mi poteva interessare… Lo aveva trovato mettendo ordine nella biblioteca di Pasquale Lucchini di Gentilino, acquistata e dimenticata da decenni in magazzino. L’ho preso in mano e la qualità della carta e della grafia mi hanno convinto subito: se proprio fosse stato di nessun interesse l’avrei utilizzato per i miei collages calligrafici.

Decifrando non senza qualche problema l’italiano secentesco – continua Pelli – mi sono imbattuto subito in un viaggio a Vienna: Vienna combinata con la famiglia Lucchese ha acceso il mio interesse storico legato alle vicende migratorie degli artisti dei nostri laghi. Ho fatto una trascrizione del libricino, che poi è passata di mano in mano fino al fortuito incontro con Jana Zapletalovà, storica dell’arte dell’università di Olomouc, in Moravia, studiosa degli artisti «ticinesi» che hanno lasciato un segno in quelle terre. Durante una conferenza a Mendrisio, Jana cita Giovanni Domenico Lucchese; in sala c’è l’archivista Tamara Robbiani (una delle persone a cui avevo passato il testo), che coglie subito l’aggancio a quel Libro delli Dinari.

Una somma di fortunate coincidenze aveva finalmente portato il fortuito rinvenimento nella bottega dell’antiquario nelle mani giuste: quelle della lontana studiosa della famiglia Lucchese da Melide.»

Ma qual è l’altrettanto fortunato itinerario che ha condotto il quadernetto nel corso dei secoli da casa Lucchese a Melide al deposito dell’antiquario luganese? Enzo Pelli una sua storia se l’è raccontata: gli piace pensare che le carte dei Lucchese di Melide, famosi costruttori, non potessero che finire fra quelle di Pasquale Lucchini, l’ingegnere che a Melide ha costruito il famoso ponte-diga.