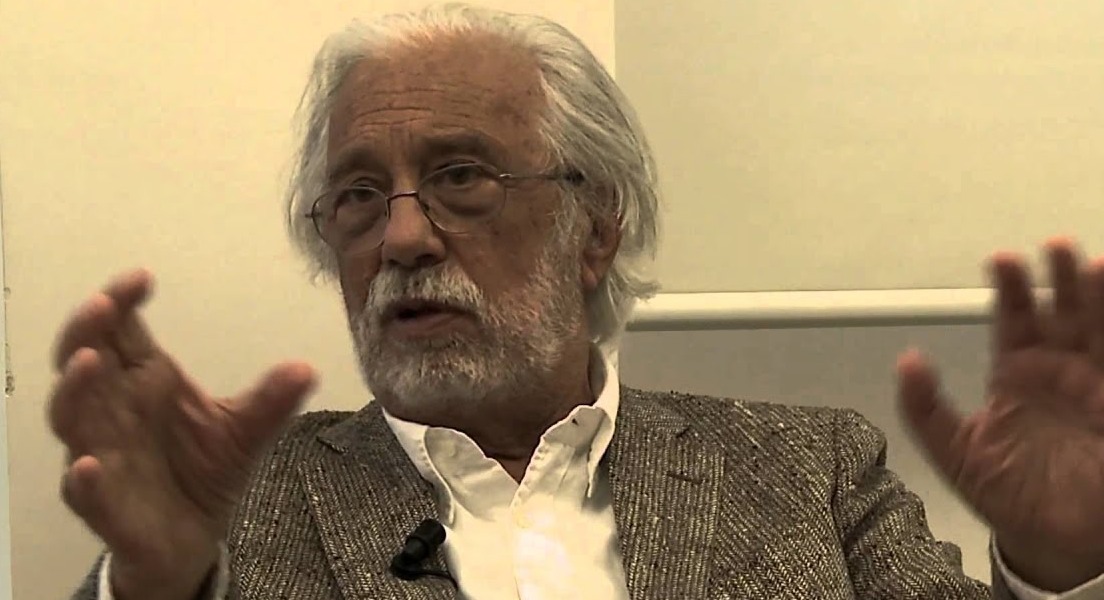

«Fare teatro ha molte possibilità», affermava Ferdinando Taviani, grande storico ed esploratore di nuovi linguaggi del teatro, recentemente scomparso: «allestire spettacoli, oppure scrivere pièce, o immaginare e organizzare scuole e laboratori per le arti della scena (come hanno fatto quasi tutti i grandi maestri del Novecento, da Stanislavskij a Copeau, da Mejerchol’d a Craig, fino a Grotowski, a Brook, a Decroux e a Barba); oppure ancora ricostruire l’immagine di un teatro assente, attraverso una visione profetica o storiografica». È infatti soprattutto a partire dal secolo scorso che la storia del Teatro moderno contemporaneo ha potuto contare sulla lezione di grandi maestri e registi. Un’eredità che è stata tramandata attraverso l’esempio dei loro allievi, attori che hanno saputo restituire in scena l’essenza dell’insegnamento con parole e movimenti passati al vaglio della profondità di un’analisi eseguita con scrupolo e intrisa di denso valore culturale.

Una scuola di teatro, più o meno autorevole, nasce quasi sempre sulla base del carisma di un insegnante, una personalità aggregante di talenti, capace di porre le basi del sogno teatrale. Troppo spesso però l’apparato didattico non guarda abbastanza al passato come riferimento da cui ripartire.

Eppure è necessario fare i conti con una o più eredità, che sia una linea di insegnamento o uno stile, con elementi che hanno saputo imporsi e riprodursi creando riconoscibilità e cultura. Sono il risultato di un processo di formazione dove risulta fondamentale la figura del maestro, la sua guida come oggetto di studio che può avvenire attraverso memorie, diari di lavoro, trascrizioni, tutti ingredienti che possono diventare fonti didattiche importanti.

Una loro attenta lettura può infatti costituire un’istruttiva e indispensabile piattaforma, soprattutto quando viene associata alla testimonianza di un passato tutt’altro che polveroso ma ancora vivo, che ci appartiene e da cui sembra riecheggiare il suono di parole significative per un’architettura di emozioni che non può prescindere dalla figura del maestro.

«Un’educazione completa dell’attore», sosteneva Jacques Copeau, «richiede che tutta la sua vita sia dedicata all’arte». Ma anche alla conoscenza di ciò che è stato. Ne è un buon esempio la recente pubblicazione di Dino Audino Editore de Il quaderno delle lezioni di Luca Ronconi, intellettuale e regista quest’ultimo fra i più importanti del secondo Novecento.

Il libro è costituito da una serie di appunti, frammenti di copioni donati da alcuni allievi della Scuola del Piccolo Teatro di Milano, raccolti e curati da Antonella Astolfi, già insegnante di educazione alla voce al Piccolo e allo Stabile di Torino oggi all’Accademia Teatro Dimitri di Verscio e al Conservatorio di Lugano. Alla realizzazione del volume hanno collaborato Paola Bigatto, attrice, regista e drammaturga e insegnante di recitazione al Piccolo e Lisa Capaccioli, già assistente alla regia di Ronconi.

Apparentemente destinato a una lettura specialistica, il Quaderno in realtà è un efficace esempio di come Ronconi cercasse di portare gli attori a un livello di lettura in cui figurano tutte le possibili varianti interpretative allo scopo di metterli in grado di operare una scelta. «Non è un modello», come amava ripetere, bensì un metodo che può cambiare a dipendenza del personaggio, della scena, del testo, delle linee di fuga per comprendere le ragioni espressive nel loro contesto. Per questo motivo, grazie a molteplici esempi, il libro – sembra un paradosso – va considerato soprattutto come strumento di ascolto: «lo sguardo che vuole acchiappare il concetto, la gara per tradurre in parole una vaga impressione, lo sforzo per dare una sintassi a cose volanti… come gli appunti», essenza del Quaderno cioè, come scrive la curatrice, quel gesto raccolto, un po’ chinato a proteggere il movimento della mano, «quello scorrere della penna che non riesce a tenere il passo di cose velocissime che stanno accadendo intorno e nei pensieri».