Il pubblico italofono l’aveva conosciuta nel 1976 attraverso Porci con le ali, romanzo-manifesto sessual-politico, in cui già si cristallizzava lo straordinario talento di un’allora venticinquenne Lidia Ravera. Ora, a quasi mezzo secolo di distanza, Ravera sembra da una parte avere fatto pace con il mondo, e dall’altra volere chiudere un cerchio, idealmente terminando la narrazione degli anni bui del secondo Novecento.

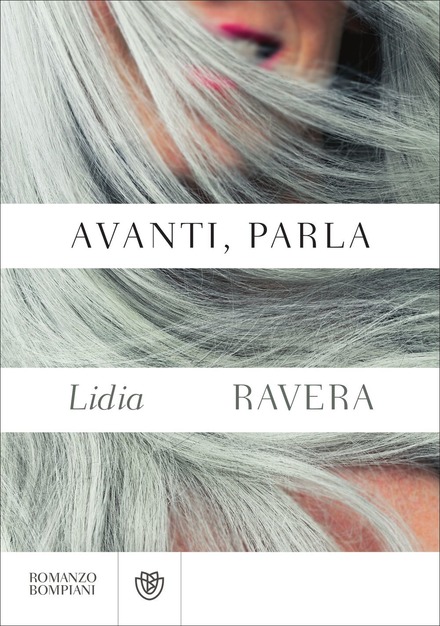

Nel suo nuovo libro Avanti, parla, protagonista è Giovanna, una donna forte ma chiusa, senza alcuna indulgenza verso sé stessa e il proprio passato di militante di sinistra, incapace di concedersi il diritto all’oblìo, che vive un’esistenza dedita all’autoemarginazione. I giorni trascorrono uguali a sé stessi, a un ritmo destinato a rimanere immutato fino alla fine. Ma come spesso accade in questa vita, all’improvviso ecco spuntare un imprevisto: nell’appartamento di fianco a quello di Giovanna arriva un rumoroso e soprattutto giovane nucleo famigliare, che dal primo momento spariglierà le carte.

Abbiamo incontrato Lidia Ravera, impegnata nella campagna promozionale di Avanti, parla in un’Italia che sta timidamente riaprendo piazze e luoghi d’incontro, per parlare con lei del suo intenso lavoro.

Lidia Ravera, leggendo Avanti, parla, si ha l’impressione che si tratti di un libro che le sta particolarmente a cuore, sia perché sviscera alcuni aspetti legati alla sua vita, sia perché lei ora ha raggiunto un’età in cui si possono fare i bilanci, siano essi di natura personale o storica...

Infatti è proprio così: il bello di avere una lunga vita alle spalle è che si è stati testimoni di un tratto di storia patria. Una cosa che ad esempio mi intristisce è che stiano per morire o siano già morti i testimoni della Shoah. Noi siamo testimoni meno inquietanti e di un errore minore, ma sappiamo cosa sono stati gli anni 60 e 70 del secolo scorso, conosciamo i depistaggi, gli insabbiamenti, le stragi nelle banche, sui treni, nelle piazze: sono stati anni molto duri. Liquidarli come «anni di piombo» è superficiale, negli anni 70 c’era anche dell’altro.

Nei miei circa trenta romanzi ho composto una sorta di autobiografia collettiva della mia generazione, raccontando la vita degli altri e la mia, ciò che abbiamo condiviso e ciò che ci ha separati. Una specie di ritratto di famiglia cui io, attraverso ogni romanzo, aggiungo uno sguardo, un’angolazione, un campo di memorie.

Questo romanzo mi sta a cuore anche perché è un romanzo coraggioso, ed è importante per il rapporto che io ho avuto con la violenza. Essere di sinistra a quell’epoca significava una cosa diversa dall’esserlo oggi, anche perché la sinistra è nel frattempo evaporata.

E come vi sentivate all’epoca?

Noi a 15, 16 anni ci sentivamo in qualche modo responsabili; il compito storico delle nostre giovinezze era di cambiare lo stato delle cose presenti. A 16 anni per farmi la mia opinione leggevo quattro o cinque quotidiani. Abbiamo cominciato sotto la spinta del desiderio alto e nobile di occuparci delle cose del mondo, poi alcuni di noi, una minoranza, sebbene non così sparuta, ha abbracciato la lotta armata pensando che l’insurrezione fosse vicina e volendo in qualche modo farla scoppiare.

Con questa motivazione sono stati commessi dei crimini, verso i quali non ho nessuna compiacenza o voglia di giustificare. Ricordiamoci però che queste scelte sbagliate sono nate in seno alla gioventù migliore. Poiché io non riuscirei a fare del male a una mosca, quando molti miei amici hanno fatto quella scelta, ho sofferto molto, pur non riuscendo né a odiarli né a considerarli dei criminali comuni.

La Giovanna del libro è dunque un suo alter ego?

Ho costruito la storia di una donna come me, che viene da quegli anni, ma da una scelta diversa dalla mia, cioè quella di abbracciare il fucile. La cosa che ci unisce è il desiderio di giustizia e il nostro essere entrambe vecchie. La vecchiaia è una strana stagione della vita, è la stagione della lucidità e del coraggio, ormai non hai più niente da perdere, e allora osi: osi pensare, giudicare te stessa e gli altri e remare contro tendenza.

Nel suo libro si scopre però anche una forma di tenerezza o indulgenza verso le generazioni più giovani.

Nel libro racconto la storia di un’eremita volontaria che, avendo capito i propri errori e non essendo in grado di perdonarsi, decide di chiudersi al mondo. Questo suo progetto viene mandato all’aria dall’arrivo dei vicini di casa, una famiglia di «beniamini degli dei», composta da un giovane musicista, dalla sua graziosa moglie e dai due bambini, un ragazzino tredicenne (militante ambientalista) e una bambina di tre anni. Proprio la piccola, con la tipica grazia dei principianti, sarà la prima a rompere il ghiaccio con Giovanna.

Questi vicini di casa, come molti della loro generazione, sembrano vivere di puro piacere... una cosa difficile, perché ti costringe a inventarti costantemente nuovi desideri e a soddisfarli velocemente. Noi avevamo progetti generosi, un motivo per stare al mondo e per incontrarci, per fare riunioni e manifestazioni, non andavamo a ballare o a fare gli aperitivi. Non invidio questi giovani senza progetto, consegnati all’immanenza, poiché non c’è nulla che li trascende. Per di più lottano con un precariato economico che finisce per minare anche i loro sentimenti. Però li amo molto e li trovo intelligenti.

Oggi l’Italia sembra avere dimenticato il suo antico furore e si dimostra poco attenta alle nuove militanze.

Alla base del silenzio generale delle nuove generazioni c’è sicuramente la fatica di sopravvivere. Gli spazi sono pochi, l’economia gira male e la classe politica è scadente e deludente al punto che nessuno si fida più. Non dimentichiamo che negli anni 70, soprattutto sulla spinta del movimento femminista di massa, è stato riscritto il diritto di famiglia, legalizzata l’interruzione di gravidanza e confermata la legge sul divorzio. Sono stati insomma anni che hanno visto degli scatti di civiltà sull’onda dei movimenti di massa, dando a tutti noi la sensazione di un protagonismo storico-politico.

È difficile contrastare l’odierno senso di disfatta, in un’Italia che conta quasi sei milioni di poveri su 60 milioni di abitanti. Verso le persone venute dopo di me nutro quindi una grande e materna preoccupazione. Ho qualche speranza verso i giovanissimi, ma le novità non provengono dall’Italia, Greta Thunberg infatti è svedese. La situazione nel nostro paese è pesante, e i nostri figli sono costretti a scappare all’estero.

Siamo davanti a una situazione come quella di Tom e Betta, da lei magistralmente narrata nella nostra rubrica «Quaderno a quadretti»…

Infatti, tengo molto a quel romanzetto a puntate. La società di oggi è caratterizzata dalla rincorsa alla bellezza e da una specie di forma di «happycrazia», in cui bisogna essere tutti sempre felici e nascondere la sofferenza come se fosse una vergogna. Praticare la superficialità è l’unico modo per essere sempre allegri.

Il suo sguardo è sempre attento: scrive per esorcizzare?

Sono molti i romanzi in cui giro intorno a questa età, perché la trovo appassionante. È appassionante cominciare a vedere il disegno della propria vita che si compie. È un po’ come in un puzzle da 1000 pezzi: ne restano ancora pochi da incastrare, la figura è quasi completa. La consapevolezza non porta solo pensieri piacevoli però, e quindi la scrittura è liberatoria, perché scrivendo ti nomini, e nominando prendi le distanze. Faccio un’attenzione enorme alla scrittura, molto più di quanta ne facessi prima; in questo modo trovo le parole giuste per condividere. E quando condividi un peso, il peso pesa meno.

Nella sua vita però non c’è «solo» la scrittura…

Ho fondato anche una collana di romanzi d’amore tra persone che hanno più di sessant’anni: si chiama «Terzo tempo» e a gennaio uscirà da HarperCollins. Protagoniste sono le donne, con tutte le loro difficoltà… Sono storie ironiche a lieto fine, poiché desidero una vita che duri tutta la vita e non finisca trent’anni prima. Le autrici sono scrittrici (giornaliste, sceneggiatrici, ecc.), ma principianti nel mondo della letteratura. Sottopongo i loro testi a editing micidiali, perché le storie funzionano solo quando sono raccontate bene. Grazie al lavoro intenso mi sento come una che sta lavorando alla ridefinizione dell’ultimo tratto dell’esistenza umana, e di questo sono singolarmente orgogliosa, oltre a sentirmi al riparo da certe derive della malinconia.