Chiariamo subito: a Venezia durante il periodo della Biennale le mostre prolificano in modo vergognoso. Potete trovare di tutto. Dai nomi altisonanti all’ultimo imbrattatele. Ci sono artisti che sono presenti in maniera costante ogni due anni e sono nomi di richiamo che attirano i turisti come, per esempio, Anselm Kiefer, in questo caso a Palazzo Ducale. Potete poi vedere: Daniel Richter all’Ateneo Veneto, Antoni Clavé a Palazzo Franchetti, Marc Quinn al Museo Archeologico Nazionale, Georg Baselitz a Palazzo Grimani, Marlene Dumas a Palazzo Grassi, Tony Cragg al Museo del Vetro di Murano…

Questa volta preferisco scrivere di un’artista misconosciuta, appartata: Bice Lazzari, che troviamo in una piccola mostra alla Galleria internazionale d’arte moderna di Ca’ Pesaro. Ho «incontrato» il suo lavoro esattamente il 18 maggio 1977 leggendo una monografia di Guido Montana intitolata L’esserci e l’arte edita da Silva nel 1970. Montana era uno dei miei critici di riferimento: eretico, al di fuori dagli schemi e sempre contrario all’arte ufficiale. Quella sponsorizzata dalle grandi gallerie e dai musei che contano. Scriveva di autenticità e di valore del segno, ma soprattutto collaborava anche con la stampa anarchica. Una prosa criptica, involuta, difficile da leggere. Lo incontrai a Roma e per questo rimase sorpreso che apprezzassi i suoi libri fra i quali La rivoluzione egualitaria post-industriale del 1971. Li conservo ancora tutti con cura, ben sottolineati. Ritrovarli mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Un po’ come leggere di recente il Diario da Kiev dello scrittore Markijan Kamyš su «la Repubblica» che cita volentieri i ricordi del nonno sulla machnovcina con capitale Huljajpole: quella repubblica anarchica fondata da Nestor Machno a Sud-est del Dnepr, nell’oblast di Zaporizhzhja, che difese con il suo esercito di cavalieri contro le truppe bianche prima e bolsceviche dopo dal 1917 al 1921.

Torniamo a Bice Lazzari. Montana la incontra per la prima volta nel 1963 assieme al marito, l’architetto Diego Rosa, durante un’inaugurazione. Un comune amico li presentò. Rimase colpito dalla sua modestia: non parlava del suo lavoro, non lo ha invitato, come di solito, nel suo studio in una sorta di pudore intrinseco. Da qui il libro che contiene anche una lunga intervista. Così in sintesi il pensiero di Montana: «I segni dell’artista (Lazzari) non dicono spavaldamente di essere “poveri” per prevalere sulla ricchezza smodata delle immagini massificate…». Segue in nota un attacco all’Arte povera che considera più o meno la traduzione italiana di alcune tendenze non artistiche proliferate in America come la Minimal art o l’Anti-form. Tutte si fondano sul rifiuto delle categorie estetiche tendendo a rendere banale un oggetto comune. Insomma un intellettualismo, un’astuzia dell’elemento mondano. «Si tratta in altre parole, scrive, di un’operazione falsamente eversiva che stimola l’anticonformismo di élite a porre la sua egemonia filistea nell’ordine del sistema».

Per Montana un artista diviene «vecchio» quando si adegua al compromesso sistemico, mentre un artista autentico dovrebbe basarsi su un successo interiore costruito su valori autentici che si ottiene non «prostituendosi» alle regole del sistema bensì respingendo il sistema fino in fondo per affermare una vera e semplice «presenza operativa».

Bice Lazzari, quindi, è un’artista antisistema e i suoi segni «poveri» diventano ricchezza operativa, significanti, traducendosi in valore in sé.

Bice Lazzari è nata a Venezia il 15 novembre 1900. A 16 anni si iscrive all’Accademia di Belle arti della città lagunare dove frequenta i corsi di decorazione. Quelli di pittura non sono adatti a una signorina di buona famiglia per via delle lezioni di nudo. Dopo la disfatta di Caporetto la famiglia si trasferisce a Firenze dove frequenta un corso di ornato. Nel 1920 prende il diploma, sempre a Venezia. In quegli anni giovanili dipinge paesaggi e in seguito, per vivere e mantenersi, disegna motivi decorativi per tessuti. Nel 1935 si trasferisce a Roma ove realizza modelli per stoffe, oggetti in legno intarsiato, gioielli. Nel 1941 sposa l’architetto Diego Rosa. Si spostano prima a Venezia poi a Milano per ritornare a Roma. Nel 1950 viene premiata alla Biennale di Venezia per il mosaico La verità. In quegli anni scopre una vena astratta. Negli anni Sessanta abbandona la pittura a olio per la tempera e poi l’acrilico. Nel 1963 conosce Guido Montana, direttore della rivista «Arte oggi», con il quale inizia un rapporto quasi esclusivo. Nel 1980 viene inserita nella mostra milanese di Lea Vergine L’altra metà dell’avanguardia. Muore a Roma nel 1981.

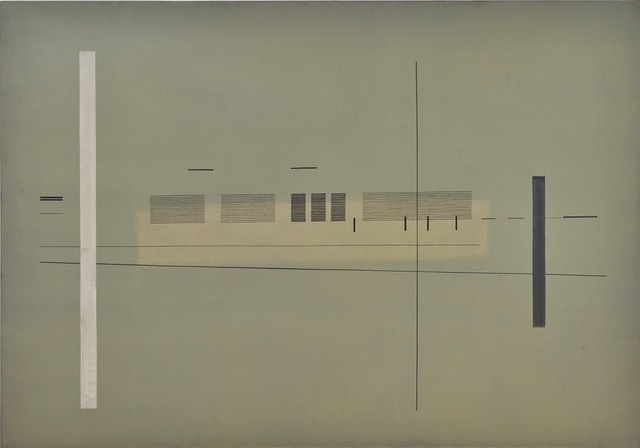

La mostra veneziana ci offre alcuni lavori che spaziano dalla metà degli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta; in pratica il periodo che copre l’informale e l’ultimo minimalismo astratto. Lavori, quest’ultimi, pieni di autocontrollo, essenziali, rigorosi, dettati da un equilibrio fra presenza e assenza. Apparentemente sembrano vuoti ma la composizione perfettamente equilibrata, i segni esangui e precisi mostrano una scrupolosa selezione mentale e manuale.

Giulio Carlo Argan scrive in occasione della sua partecipazione alla mostra L’altra metà dell’avanguardia su «L’Espresso»: «Una pittrice ormai ottantenne che ha speso la vita a distillare la qualità dalla quantità e a isolare l’essenza pura del segno senza brutali appelli alle origini, ma attraverso l’alchemica decantazione di tutta una cultura».