Nell’anno in cui ricorre il centenario del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona ripercorriamo l’affascinante e distintiva storia della sua nascita, legata soprattutto all’energia propositiva di Marianne Werefkin, pittrice di origine russa che con il borgo aveva instaurato un profondo rapporto tanto che gli asconesi l’avevano affettuosamente soprannominata «la nonna».

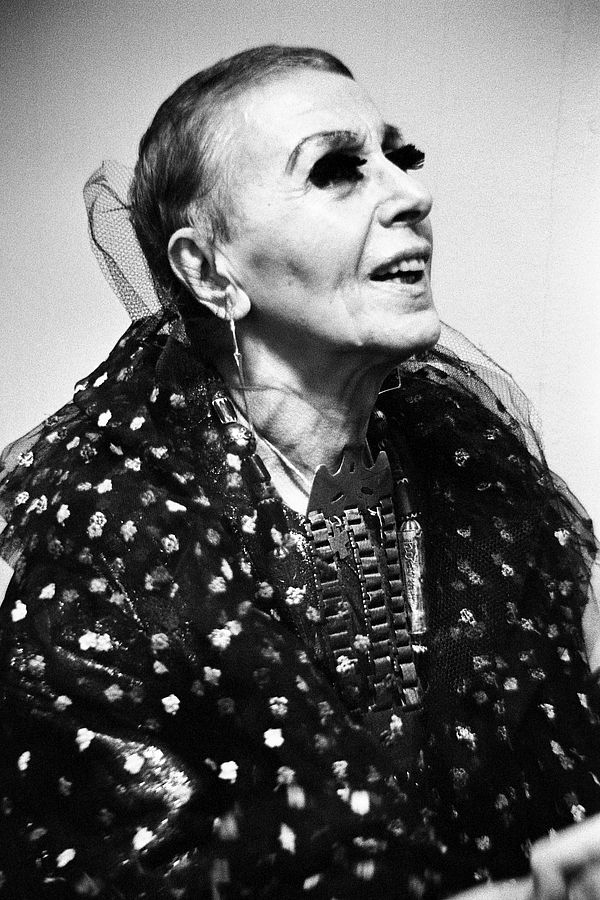

Figura carismatica come lei è Louise Nevelson, a cui il Museo dedica in questi mesi un’importante antologica. Artista lontana dagli stereotipi, la Nevelson ha saputo affermarsi come donna libera, portatrice di un’esperienza pienamente femminile nel panorama artistico del Novecento. Ne parliamo con Mara Folini, Direttrice del Museo.

Quest’anno ricorre il centenario del Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona. La sua storia è molto particolare, ce la vuole raccontare?

La sua eccezionalità è che nasce nel 1922 come un museo autogestito e autoalimentato dagli artisti. La promotrice è Marianne Werefkin, che, grazie alla sua formazione, alla sua forte personalità e al suo modo di intendere l’arte come missione, riesce a dare concretezza a questo progetto. Il proposito di creare un museo con le opere donate dagli artisti si deve in particolare allo svizzero Ernst Kempter, il quale, venuto a sapere che a Cassis, nel sud della Francia, alcuni pittori e scultori avevano regalato al municipio i propri lavori per avere in cambio uno spazio dove poter esporre, lancia la stessa idea anche ad Ascona. Dobbiamo pensare che tra le due guerre il borgo ticinese è un luogo di rifugio sia per molti outsider, provenienti soprattutto dalla Svizzera tedesca, sia per coloro che fuggono dalle dittature. Qui si respira un clima generale di grande solidarietà grazie anche all’esperienza di Monte Verità che crea un humus favorevole ai pensieri più all’avanguardia. Ad Ascona si forma così una vera e propria colonia di artisti caratterizzata dal mutuo soccorso e dalla proficua convivenza con la popolazione del luogo. In questo contesto, la proposta della Werefkin e di Kempter viene accettata con molto entusiasmo e vengono raccolte così tante opere da donare alla città che il Municipio non può fare a meno di dar seguito alla stipula di una convenzione per la fondazione di un museo. La stessa Werefkin, che, pur provenendo da una famiglia nobile russa, in questo momento si trova in condizioni economiche non facili, regala non soltanto alcuni suoi lavori ma anche tre dipinti di suoi amici pittori, tra cui La casa rossa di Paul Klee, che, se venduto, avrebbe potuto farle guadagnare parecchi soldi e toglierla dalle difficoltà.

Le idee della Werefkin sul ruolo dell’artista e del museo erano estremamente moderne

Assolutamente sì. Abbiamo approfondito questo aspetto proprio in occasione del centenario con la mostra allestita durante l’estate. È stata una rassegna incentrata sulla corrispondenza intercorsa tra la Werefkin e il pittore Willy Fries negli anni in cui il museo di Ascona stava nascendo. Dal carteggio emerge chiaramente la straordinaria concezione della Werefkin di un museo inteso come luogo di scambio culturale collettivo, dove ogni artista fa la sua parte in nome di un bene superiore. Quella della Werefkin era una visione molto attuale in cui l’estetica si univa all’etica: la pittrice credeva fermamente nel potere educativo dell’arte per curare l’umanità e considerava fondamentale l’autenticità d’intenti e il senso di responsabilità di ogni artista.

Il museo ospita adesso una mostra di Louise Nevelson, scultrice ucraina naturalizzata americana. Questa rassegna è la prima grande antologica dell’artista realizzata in Svizzera. Perché la Nevelson?

Nel 2019, da un sondaggio effettuato dall’Ufficio federale della cultura, il Museo di Ascona è risultato essere tra le prime istituzioni espositive elvetiche con la più alta percentuale di mostre dedicate a donne artiste. In realtà questa scelta non era stata fatta intenzionalmente ma l’essere stati segnalati per tale ragione ci ha fatto molto piacere. Considerando poi che la figura eccezionale della Werefkin è il patrimonio più alto del nostro museo, abbiamo deciso di proseguire su questa strada tanto che fino al 2024 promuoveremo rassegne femminili. L’antologica della Nevelson è nata quasi per caso, grazie alla collaborazione con Allegra Ravizza e la Fondazione Marconi di Milano. Per me ospitare ad Ascona questa artista era una specie di sogno nel cassetto. Negli anni Novanta avevo visto al Whitney Museum di New York i suoi environment e lavoravo a Roma a Palazzo delle Esposizioni quando Germano Celant vi ha organizzato la mostra a lei dedicata: ne custodisco ancora il catalogo come una sorta di reliquia. Siamo anche riusciti a impreziosire e a personalizzare la nostra rassegna asconese con alcune opere provenienti dal Cantone. C’è per esempio un bel disegno della Nevelson degli anni Trenta che ci è stato prestato da un collezionista ticinese. Questo disegno era stato acquistato alla Galleria Nova di Ronco sopra Ascona, che in passato aveva ospitato proprio una mostra della Nevelson. Dalla figlia del titolare di quello spazio espositivo attivo anni fa ci sono state prestate alcune fotografie dell’artista. Così anche in questa occasione siamo riusciti a stringere un legame con il territorio.

Trova affinità tra Marianne Werefkin e Louise Nevelson?

Entambe sono state donne molto carismatiche e molto consapevoli del loro ruolo. Credo però che la caratteristica che le accomuni di più sia stata la mancanza di etichetta. «Io sono io», diceva la Werefkin, cercando di rimarcare la sua individualità al di là delle appartenenze di genere. Proprio come avrebbe fatto più tardi anche la Nevelson.

Louise Nevelson ha saputo imporsi come protagonista femminile in un momento in cui l’arte americana, dominata dall’Espressionismo astratto, era appannaggio degli uomini. Oltretutto realizzava opere di grandi dimensioni che per una scultrice era piuttosto insolito…

«Mi sono sempre sentita donna… molto donna… il mio lavoro può sembrare vigoroso ma è delicato. In esso c’è tutta la mia vita, e tutta la mia vita è femminile», diceva la Nevelson. Trovo che nel suo approccio all’arte ci sia sempre stata molta ironia. Le sue opere iconiche realizzate con elementi di recupero reinterpretati sulla base del proprio pensiero e del proprio linguaggio distintivo arrivano a mostrare sarcasticamente la capacità della donna di fare tutto quello che fanno gli uomini. Mi piace dire che la Nevelson fosse un’artista che voleva solidificare l’aria, esprimendosi al meglio della propria femminilità e della propria specificità.

Negli anni Cinquanta, mentre molti artisti aggrediscono la materia per distruggerla, la Nevelson ha nei suoi confronti un atteggiamento procreativo. Cosa significa questo per l’artista?

La Nevelson lavora cercando di mettere insieme i frammenti di una società disgregata. Alla base delle sue opere c’è l’idea, molto femminile, del rigenerare, del far rinascere, del ricostruire il mondo smembrato in una nuova armonia. Nel fare questo è anche molto ermetica, simbolista. In lei non c’è più distinzione tra arte e vita. Lei è la donna che esce nel mondo e che manifesta nelle proprie creazioni la piena consapevolezza di sé.

Qual è, secondo lei, la modernità di Louise Nevelson?

Credo che sia stata la capacità di esprimere con straordinaria potenza tutto il suo dolore. La sua intera esistenza è stata un dramma, un conflitto unico tra la rinuncia e l’affermazione della propria identità di donna e di artista. Figlia di ebrei tedeschi che scappano dai pogrom staliniani, si ritrova nel Maine e qui si sposa giovanissima per ottenere la cittadinanza americana. Rimasta subito incinta si trova a vivere una maternità sofferta perchè è nel pieno della sua evoluzione di artista. Il suo riconoscimento è tardivo, arrivato all’età di sessant’anni, e anche quando raggiunge il successo a livello internazionale (nel 1962 è alla Biennale di Venezia a rappresentare gli Stati Uniti) viene criticata, considerata da molti quasi una malata di mente, una compulsiva. La Nevelson ha dato forma a un linguaggio che ha vissuto di un rapporto dinamico con le varie correnti ma che è stato sempre teso ad approfondire i suoi moti spirituali, nel tentativo di mettere ordine tra i pezzi di una vita tormentata e trovare un’armonia in senso totalitario. Al pari della Werefkin la Nevelson è anedottica ma riesce a far confluire nell’opera quell’emotività che giunge a noi con grande potenza e che è capace di rivitalizzarci, quasi fosse una scossa di energia.