«Un genio precoce è qualcuno che si deve abituare a convivere con un’intelligenza che non ha confini di spazio e di tempo. Renato Cacciopoli era un genio, tutti quelli che l’hanno conosciuto sono rimasti sconvolti e non l’hanno più dimenticato. Era un genio come Ettore Majorana, Einstein, Beethoven, Proust; il genio è qualcuno toccato dalla grazia, chi ha la possibilità di vederlo rimane a sua volta toccato».

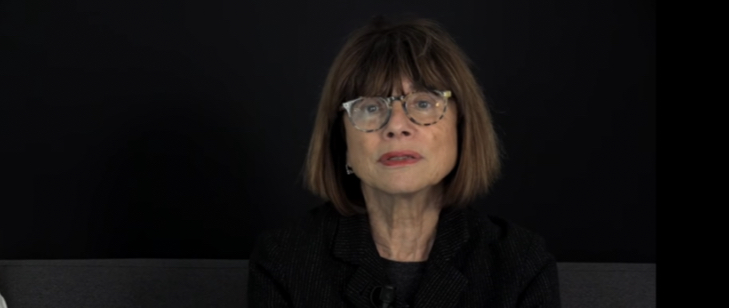

Ne è rimasta toccata anche lei, e non poteva essere altrimenti perché Lorenza Foschini, giornalista e scrittrice, con il matematico anarchico condivide origini e radici. Giornalista di lungo corso (attualmente vicedirettrice di Rai Notte), scrittrice, proustiana verace, suoi Il cappotto di Proust. Storia di un’ossessione (2008) e Il vento attraversa le nostre anime (2019), per afferrare l’essenza della natura di Cacciopoli le sono venute in soccorso le illuminanti parole di Leonardo Sciascia su Ettore Majorana, parole che permettono di spiegare quali alte vette e quali profondi abissi i geni precoci riescano a toccare «Gioca col tempo, col suo tempo, coi suoi anni, inganni e ritardi. Tenta di dilatare la misura, di spostare il confine. Di sottrarsi all’opera, l’opera che conclusa si conclude. Che conclude la sua vita».

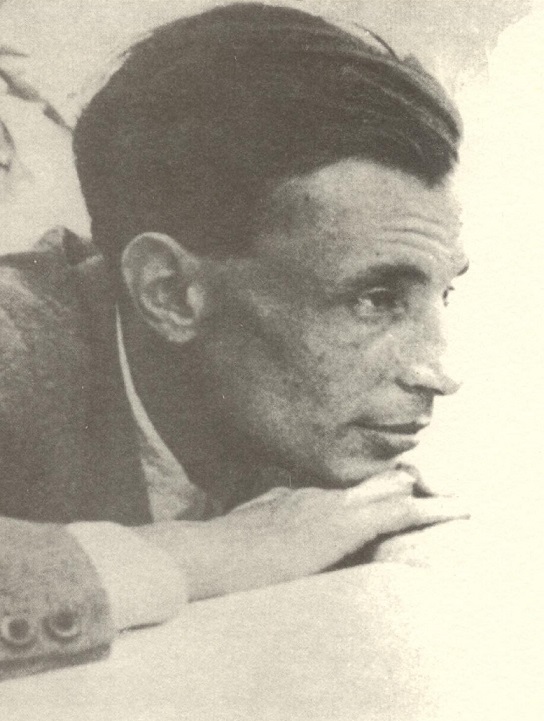

L’autrice lo dice chiaramente: non si può comprendere fino in fondo l’opera di Cacciopoli senza conoscerne l’inquietudine esistenziale che ne ha segnato profondamente il percorso scientifico. Nato a Napoli il 20 gennaio del 1904, bello, fascinoso, poliglotta, grande conversatore, considerato il nipote dell’anarchico russo Michail Bakunin, dichiaratamente antifascista, Renato è stato uno dei più grandi matematici del suo tempo e anche un pianista prodigioso. Lorenza Foschini ne ricostruisce la figura grazie a lunghe e accurate ricerche negli archivi, testimonianze preziose, ma soprattutto partendo dai racconti di famiglia. «Mio nonno Lorenzo frequentò la casa di Giuseppe Cacciopoli a Capodimonte. Lontano zio e grande chirurgo, Giuseppe era sposato con Sofia Bakunin e aveva un figlio, Renato. Quando però mio nonno confessò di non volere fare il medico (come promesso al padre astronomo Francesco morto prematuramente) i rapporti si interruppero per sempre lasciando una ferita aperta in famiglia».

Ci si chiede perché una storia che l’ha accompagnata tutta la vita abbia preso forma soltanto adesso «Quando più di dieci anni or sono conclusi Il cappotto di Proust, pensai di raccontare la storia di quest’uomo, ma su Renato fiorivano tante leggende e ho dovuto fare un grande lavoro di ricerca. Alla fine è stato il Covid che mi ha fatto scrivere questo libro chiusa in Toscana nella casa di campagna con i nostri fiori e i nostri cani. È stato quello il momento in cui ho detto “adesso tiro fuori tutte le carte di Renato (ed erano un paio di casse!)”».

A proposito di leggende, a Napoli per lungo tempo si è detto che il grande matematico fosse nipote di Michail Bakunin, eppure, come lei riporta nella sua indagine, una lettera del 69 inviata da Locarno al poeta Nikolaj Ogarëv dice tutt’altro... «Sì, sì, ma i napoletani non lo volevano sapere. La lettera la trovo sublime, proprio un feuilleton dell’800, potrebbe stare in un libro di Balzac; Bakunin scriveva benissimo. Tutti sapevano che era impotente, parlavano di matrimonio bianco, però era talmente forte la credenza che non la si volle lasciare andare. Bisogna anche comprendere il forte legame tra Cacciopoli e la mia città in cui il movimento anarchico ha radici forti, tutti vedevano le somiglianze con Bakunin che aveva lasciato un’impronta profondissima in famiglia pur non essendo il nonno biologico».

In verità la moglie Antonia ha una relazione con l’avvocato e anarchico napoletano Carlo Gambuzzi e quando Bakunin nel 1876 muore, lei sposa il suo amante dal quale avrà tre figli, Carlo, Giulia Sofia (la futura mamma di Renato) e Maria. La lettera («Caro amico, ci tengo una volta per tutte a spiegarvi i miei rapporti con Antonia e il suo effettivo sposo…») è una scoperta recente di Carmine Colella, professore di chimica dell’università Federico II, negli archivi dell’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam.

Tornando alla sua biografia, dopo aver conseguito la laurea in matematica, nel 1925 Renato diventa assistente di Mauro Picone che in quell’anno viene chiamato all’Università di Napoli. È lui a spingerlo alla ricerca in analisi matematica. Nel 1931 vince il concorso per la cattedra di Analisi algebrica all’Università di Padova e nel 1934 torna a Napoli per coprire prima la cattedra di Teoria dei gruppi, poi quella di Analisi superiore e dal 1943 la cattedra di Analisi matematica. Il 29 giugno 1939 sposa Sara Mancuso.

Sulle prime quando arriva a Padova pare sereno, il suo seminario è seguito «da un nutrito numero di studenti che seguono con passione». Poi però l’atmosfera inizia a farsi pesante, Renato avverte sempre più forte il peso del fascismo «che grava su ogni cosa e sopraggiungono incontenibili l’insofferenza, il fastidio dinanzi alla mediocrità, il disgusto per il servilismo che lo circonda». Inizia a vagare senza meta per la città finché una notte scompare. La polizia lo trova sdraiato su una panchina della stazione di Milano senza soldi, con la barba lunga, vestito da straccione e lo arresta per accattonaggio. In questo periodo Cacciopoli inizia anche a bere: «l’alcol – dice l’autrice – era per lui una dilatazione del sé, un anima-dilatatore».

Dicevamo in apertura dell’influsso di Sciascia, ma ad aver contribuito alla comprensione della figura di Renato sono state anche le due fotografie che il professore aveva sulla scrivania, quella di Évariste Galois e di Arthur Rimbaud. Mentre il primo condivideva con Cacciopioli «la precocità del talento matematico, la rapidità dell’intuizione e l’assoluta verità nel giungere alla soluzione» con il secondo, il poeta che «ha lottato contro il demone che si agita in lui. Ha aperto tutti i cuori dove tutti i vini scorrono», c’è molto di più. «Già nel 1871 Arthur aveva scritto “Si tratta di arrivare all’ignoto attraverso la sregolatezza di tutti i sensi... è falso dire: io penso; si dovrebbe dire: io sono pensato. Io è un altro”».

Lorenza Foschini mette l’accento sulla «prodigiosa eccessiva sensibilità» di Renato e c’è un passaggio del libro in cui lo accosta a Proust, sottolineando come entrambi avessero un attaccamento alle donne di famiglia, poiché erano cresciuti tra le donne: «lui adorava Proust e poi c’è questo rapporto simbiotico tra Proust e Parigi, tra Napoli e Renato. Proprio come Cacciopoli per tutta la sua vita ha cercato un’armonia, Napoli cerca l’armonia nel suo caos. C’è un rapporto di riflesso tra lui e la città che ho voluto raccontare lontano dal folclore e dagli stereotipi, cercando invece di descrivere che cosa era Napoli nel Novecento, nell’immediato dopoguerra e cioè una città piena di cultura e intelligenza. Pensiamo soltanto ai salotti che Renato frequentava, da quello di Casa Offritelli, al salotto di Maria Del Re o di Giuliana Brinzoni dove incontra André Gide».

Renato abitava nel favoloso Palazzo di Cellamare in via Chiaia 139 e quando la sera usciva «c’erano ad aspettarlo l’intagliatore del vicolo, l’operaio dell’Italgas, tutto un gruppetto che lo aspettava e trotterellava dietro a lui. Quando si uccide, al funerale c’è una città intera in lutto. Passava le notti a bere e a recitare Baudelaire con i femminielli sui gradoni di Chiaia, chiacchierava con le puttane e i ladri in questi profondi antri nei ventri di Napoli. Un po’ come Pasolini, sono quelle persone che hanno un diverso modo di trovare il contatto con l’essere umano e forse si trovano bene soltanto con le persone disperate come loro».

Prima di lasciarci, Lorenza Foschini pone ancora l’accento sul fascismo, sul peso che ha avuto nella vita del matematico anarchico «è stato perseguitato e pedinato fino alla morte, prima dal fascismo (lo hanno persino rinchiuso al manicomio), poi dalla Democrazia Cristiana. Non poteva andare ai più grandi convegni del mondo, lui uno dei più grandi matematici viventi. Penso che se non fosse stato un anarchico avrebbe preso il Nobel».

Finito il fascismo segue invece la grande disillusione «si pensa che il mondo cambi e invece… Mi piace molto il colloquio tra lui ed Eduardo De Filippo. Entrambi sono entusiasti, credono in questa Italia che rinasce e poi dopo pochi giorni capiscono che è un’illusione. Tra loro nasce un’amicizia profondissima e, nel momento in cui De Filippo parla con Renato, gli viene l’idea di scrivere Napoli Millenaria. Qui viene raccontata la delusione di questi spiriti puri che pensavano finalmente che la città avrebbe avuto un riscatto e invece no».