All’inizio del Settecento ci voleva un certo coraggio per partire dall’Europa e avventurarsi nelle foreste del Sudamerica, soprattutto se si era una donna. Maria Sibylla Merian non aveva paura: la sua passione per lo studio degli insetti, che la accompagnò fin da quando era bambina, la portò a sfidare le convenzioni e a spingersi al limite, affrontando le piogge tropicali del Suriname, il caldo soffocante e le malattie. Fu proprio la malaria a costringerla a tornare in Olanda, ma non senza risultato: l’entomologa aveva avuto abbastanza tempo per realizzare le illustrazioni per il suo lavoro più famoso, La metamorfosi degli insetti del Suriname, pubblicato nel 1705, che divenne celebre. Con il tempo, però, i successi di Maria Sibylla Merian sbiadirono, fino a perdersi nei meandri della storia. Così è successo a molte altre scienziate che sono state dimenticate per fare spazio a un elenco di nomi e scoperte quasi esclusivamente maschili.

Un divario di genere che, nonostante gli innegabili progressi degli ultimi decenni, continua anche ai giorni nostri. Per superarlo l’illustratrice e scrittrice Rachel Ignotofsky ha deciso di raccogliere i contributi femminili più significativi in un libro per ragazzi, Women in Science, 50 Fearless Pioneers Who Changed The World (Donne nella scienza, 50 pioniere indomite che hanno cambiato il mondo) pubblicato in inglese per la casa editrice Crown Publishing. «Ho molti amici che lavorano come insegnanti – spiega Ignotofsky ad «Azione» – e mi sono chiesta a lungo perché la scienza e la tecnologia siano ancora considerate un club maschile. C’è un grandissimo gap di genere nel campo delle cosiddette Stem (acronimo di Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) nonostante diverse ricerche dimostrino che le ragazze ottengono gli stessi risultati dei loro compagni maschi. Con questo libro voglio incoraggiarle a seguire le proprie passioni. Credo davvero che uno dei modi migliori per combattere i pregiudizi sia quello di suggerire forti modelli di riferimento. E così ho deciso di usare le mie abilità nel disegno e nel racconto per proporre storie potenti, per creare un testo che non fosse solo educativo, ma anche divertente».

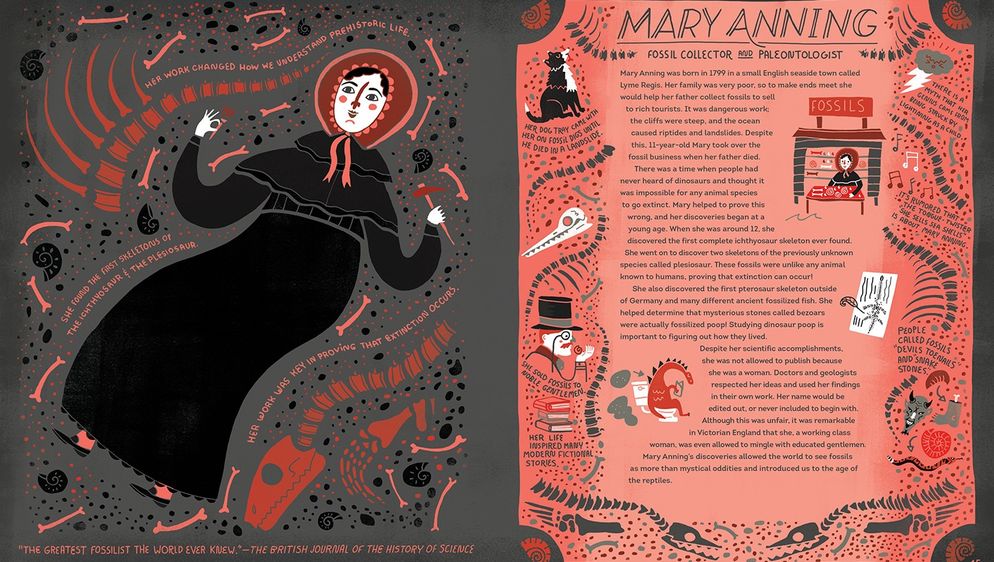

Sfogliando le pagine colorate di Women in Science si incontra anche Mary Anning, inglese, paleontologa e collezionista di fossili, nata nel 1799. Proprio il fatto di venire da una famiglia povera, che cercava e vendeva fossili per arrotondare, le permise di scoprire a soli 12 anni il primo scheletro di ittiosauro della storia, e successivamente resti di plesiosauro e di pterosauro. Essendo una donna non poteva pubblicare su riviste scientifiche. I colleghi apprezzavano le sue idee e le inclusero nei loro lavori, senza però citare il suo nome.

Un’altra pioniera è stata Elizabeth Blackwell, che divenne la prima dottoressa degli Stati Uniti. A metà Ottocento venne ammessa, nonostante le resistenze, al Geneva Medical College, ma doveva sedersi separata dai compagni. Durante una lezione sulla riproduzione venne invitata ad uscire dall’aula, perché si temeva che la sua indole femminile la rendesse troppo sensibile, ma lei si rifiutò. Dopo la laurea fondò l’Infermeria di New York per donne e bambini indigenti, un posto dove i malati potevano essere curati gratuitamente e le donne medico e infermiere potevano imparare. Negli anni successivi, inoltre, diede il via alla London School di medicina per le donne.

Una scienziata sconosciuta ai più è Emmy Noether, matematica che sviluppò equazioni ancora importanti per il modo in cui comprendiamo la fisica. Diventò professoressa all’Università di Göttingen, dove conobbe Albert Einstein. Con lui collaborò a diversi studi e divennero amici. Durante il nazismo venne licenziata perché era ebrea, ma continuò a insegnare nel suo appartamento, rischiando la vita, fino a quando fu costretta a emigrare negli Stati Uniti, dove morì a soli 53 anni. Einstein celebrò la sua genialità con un articolo sul «New York Times».

Sono molte altre le scienziate considerate da Ignotofsky, dall’astronoma, matematica e filosofa Ipazia, alla fisica Marie Curie, alla neurologa Rita Levi Montalcini, alla primatologa, etnologa, antropologa Jane Godall, che trascorse anni da sola in Tanzania per studiare gli scimpanzé. «Ho scelto le protagoniste di questo libro non soltanto considerando le diverse discipline, ma anche i periodi storici – sottolinea l’illustratrice – . Nelle mie pagine si trovano biologhe marine, vulcanologhe, suffragette, attiviste per i diritti civili, astronaute. Attraverso le loro vicende biografiche e le loro scoperte si riesce a vedere come hanno combattuto per fare sentire la loro voce».

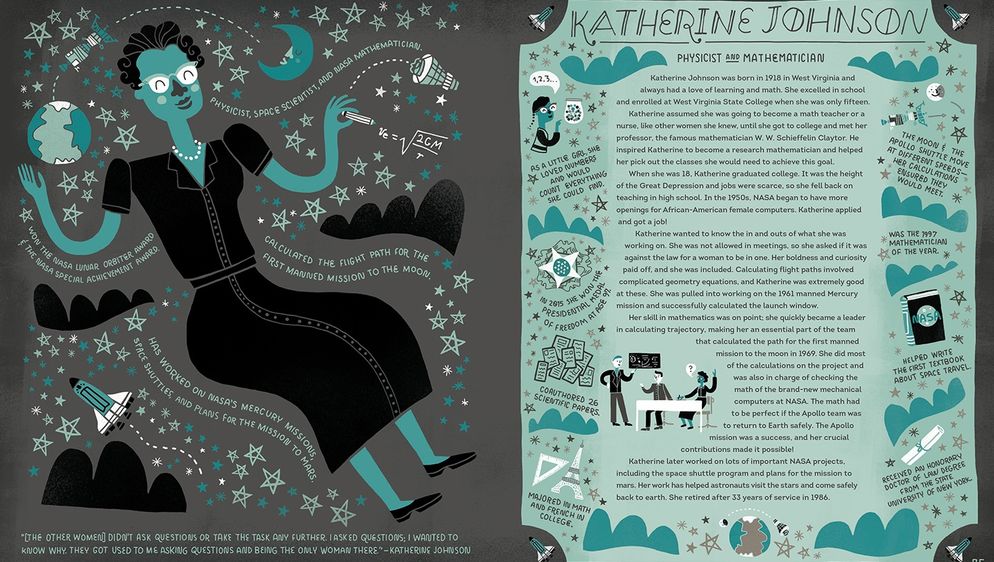

La preferita dell’autrice è Katherine Johnson, una donna che non si fece scoraggiare dal sessismo e dal razzismo dell’epoca e diventò indispensabile all’interno della Nasa, l’Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti. Quando le venne detto che le donne non potevano essere ammesse a tutti i meeting, chiese se si trattava di una misura effettivamente stabilita dalla legge americana. Grazie alla sua determinazione riuscì a fare in modo di partecipare alle riunioni con i colleghi e calcolò il lancio della missione su Mercurio. Era così talentuosa che divenne un’esperta delle traiettorie nello spazio. Il suo traguardo più grande fu il calcolo del tragitto di volo della missione Apollo 13, nel 1969, che portò al primo sbarco sulla Luna. All’età di 97 anni fu premiata con la medaglia presidenziale alla libertà.

Women in Science è entrato nella classifica dei bestseller del «New York Times». Un successo che secondo Ignotofsky, è dovuto al fatto che «le persone vogliono saperne di più delle figure femminili entusiasmanti e potenti, che hanno lasciato un segno, ma le informazioni al riguardo non sono ancora molto accessibili. Io faccio parte di un vero e proprio movimento contemporaneo che ha deciso di raccontare il ruolo attivo delle donne nella storia, e sono fiera di questo».