A scadenze più o meno regolari le Edizioni dello Stato del Cantone Ticino aggiungono un nuovo tassello alla benemerita collana dei «Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana». Sarà che siamo oramai giunti al tredicesimo titolo, sarà che il colore e la forma (in taluni casi anche il contenuto) ricordano quelli dei mattoni di cotto, ma l’impressione, davanti allo scaffale della libreria, è di una casa che si vada costruendo pian piano; con al centro, sfuggente e misteriosa, radicata nella geografia eppure fluida nel tempo, la nostra identità di abitanti e di lettori delle terre italofone della regione alpina.

Dopo gli esametri latini del bleniese Giacomo Genora, che avevano inaugurato la collana nel 2004, e a cui hanno fatto seguito gli scritti linguistici di Carlo Salvioni, alcune opere di Soave, Chiesa e Franscini, per non dire dei carteggi del Ciceri o di Giampietro Riva, è ora la volta di un oscuro scrittore di versi burleschi, originario di Rasa nelle Centovalli, che risponde al nome di Anton Maria Borga, nato e morto ben lontano dai perimetri estremi del secolo diciottesimo (1722-76). La cura del volume, dotato di introduzioni, note e apparati degni di tale nome, è di Tano Nunnari, un giovane studioso ticinese – è insegnante al Liceo di Mendrisio – che già si era segnalato per acume e competenza, alcuni anni or sono, con un lavoro certosino attorno alle fonti storiche dei Promessi sposi.

Nunnari cambia secolo ma non abbandona la sua proverbiale acribia e prima di entrare nel merito dell’opera letteraria (in realtà «dopo», perché la nota biografica è inspiegabilmente in fondo al volume) si tuffa in una ricerca archivistica per ricostruire le tappe dell’intricata vicenda terrena di Borga: dai natali ticinesi all’infanzia trascorsa in Val Brembana, poi il seminario a Bergamo e i primi soggiorni milanesi, infine la vita sofferta e maledetta di «curato di montagna», tra Zogno, Cavernago e Lepreno in Val Serina. Firenze, Roma, Milano e Venezia, i centri della cultura d’allora, sono lontani anni luce, eppure dalle sue parrocchie d’alta quota Borga riesce con la sola forza della volontà, e un pizzico di sfacciataggine, a inserirsi nella società letteraria e a dialogare quasi alla pari con i massimi scrittori ed eruditi del tempo: Parini, Baretti, Serassi, i fratelli Gozzi.

Letti oggi, i suoi versi «piacevoli» (burleschi, leggeri, non impegnati) pagano il dazio di un continuo occhieggiare a diatribe letterarie morte e sepolte, invecchiate presto e circoscritte a un genere comunque minore. Restano una notevole perizia e inventiva metrica, che fu sempre un suo vanto (sonettesse, madrigalesse, capitolesse), e soprattutto la descrizione caustica, al limite dello sberleffo, della vita di parrocchia nelle valli bergamasche: «La mia prebenda è vicina alla Luna, / ed ha montagne e monti d’ogni parte: / la greggia è tutta nera, non che bruna, / [...] / Infra le donne non ce n’è pur una, / che non facesse abassar l’arme a Marte: / se le vedessi ti farian paura» (p. 31).

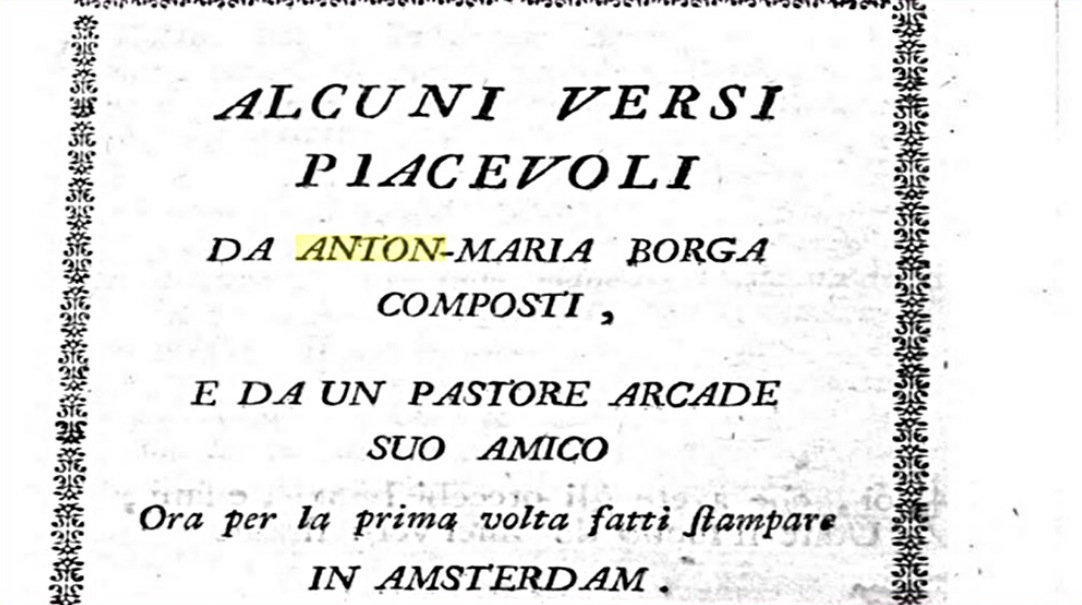

Tolto un passaggio a Rasa nel 1744, per la morte della madre, i contatti di Borga con il Ticino paiono limitarsi alle visite della tipografia Agnelli, con cui stampò i suoi Versi piacevoli nel 1760 sotto il falso luogo di Amsterdam. Nonostante la fittizia attestazione di amicizia con lo stampatore, la vera ragione della destinazione luganese del manoscritto, in una terra più libera da censure, sarà da ricercare nei versi non del tutto ortodossi, specie nelle insistite descrizioni stereotipe di cui sono vittima alcuni ordini religiosi («Se tu, lettor, se’ frate, all’altrui spese / possa tu viver sempre allegramente», p. 21; «Tenete un po’ le mani / sul breviale, o frati, e andate in coro, / e lasciate i prussian pe’ fatti loro», p. 56). Alla fine, conti alla mano, si potrebbe riprodurre insomma anche per Borga, con pochi ritocchi, il giudizio espresso a suo tempo da Giovanni Orelli per un altro poeta «ticinese» del Settecento, Giuseppe Fossati (1759-1811): «morcotese di origine, ma veneto per tutto il resto». Se Borga è potuto entrare, prima che in una storia della letteratura bergamasca, in una collana ticinese è perché per secoli non ci si è chiesti chi fossero i «nostri» e chi i «loro», pacificamente consapevoli di essere tutti aggrappati (con le unghie e con i denti, nel nostro caso) al grande fiume della letteratura e cultura di lingua italiana.

Bibliografia

Anton Maria Borga, Alcuni versi piacevoli, Edizioni dello Stato del Cantone Ticino 2016, 279 pagine.